沪上多家乐高活动中心关闭,西觅亚与乐高教育这样回应……

青年报·青春上海记者 周紫薇/文、图

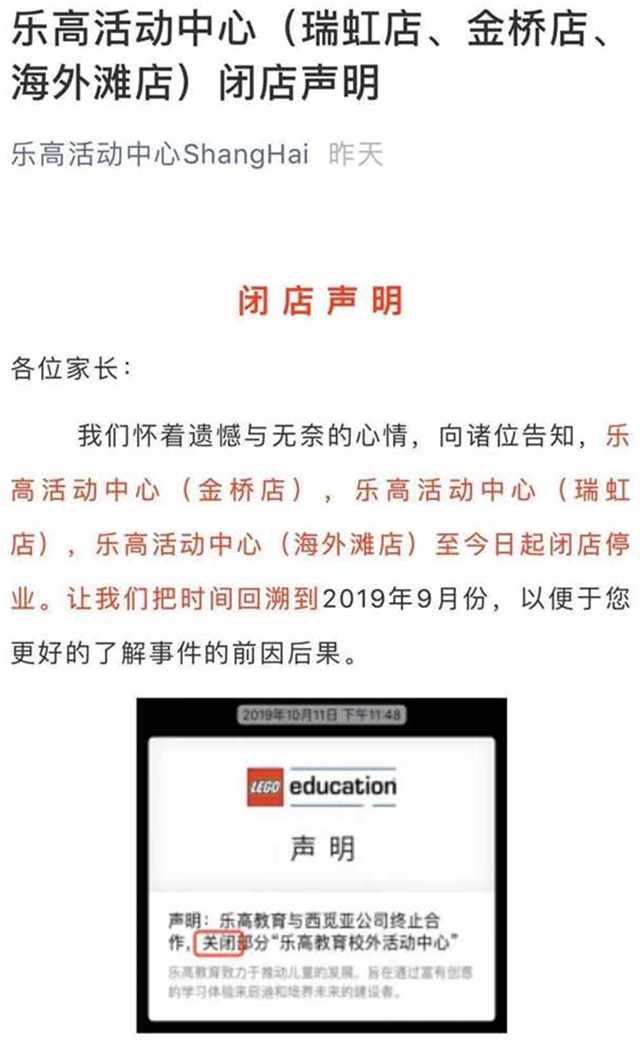

12月16日,沪上三家乐高活动中心突然闭店停课,并在官方微信号上发表声明,称停业的主要原因是授权方西觅亚公司(以下简称“西觅亚”)和乐高品牌突然与其解约,导致中心会员信心和现金流受到了极大的冲击,正常的运营工作无法开展。

>> 西觅亚 <<

合约年初已经到期

12月17日下午,记者就此事联系到了西觅亚加盟管理总部副总魏颖,她表示已知晓此事,但也是“看到媒体报道才知道的。”

魏颖告诉记者,西觅亚对每家乐高活动中心都是单店授权的,一次授权是三年期,每家的授权到期日也都不一样,“上海金桥店的合约是到2018年12月31日,虹瑞天地店到2018年10月31日,海外滩店到2019年2月28日。”今年,因为西觅亚与乐高教育的合作终止,西觅亚授权的乐高活动中心也就不再续约了。

针对闭店声明中所说的“直到9月份,突然收到了这封令人措手不及的律师函!”,魏颖表示,8月21号,西觅亚和乐高教育的代表已经向每一个被授权方都说明了不再续约的情况。

“我们一一进行了沟通,说明过渡方案,纸质版发到了他们的邮箱,三家(闭店的)中心的老板已经在邮件中回复,同意承诺函上的过渡方案。”魏颖解释道,过渡方案即乐高活动中心可以在2019年12月31日前使用乐高品牌,课程可以使用到明年的7月30号。“即使活动中心的合约在12月31号前已经到期,也可以免费使用乐高品牌至年底。”

不过魏颖也透露,西觅亚与活动中心的老板联系时“沟通非常不顺畅,他情绪上也反应比较大。”

乐高活动中心一夜间人去楼空,许多家长提出了“希望西觅亚能退钱”、“西觅亚的直营乐高店能不能接盘”等诉求,对此魏颖表示,三家乐高活动中心只是西觅亚授权的加盟店,在合同期内,活动中心有权使用乐高的品牌进行运营、招生和培训,但门店的财务状况是需要门店自己运营并承担相应法律责任的。

对于三家乐高活动中心发表的闭店声明,魏颖认为有些内容与事实不是完全相符,“可能有他的困难,但这种做法我们实在是不太认同的。”

魏颖称,其他西觅亚直营的乐高中心将不受影响、继续运营,并会在12月31日后全部更换品牌。

>> 乐高教育 <<

从未与关闭门店有过业务关系

12月17日晚间,乐高教育也就三家乐高校外活动中心的闭店做出了回应,称该“乐高校外活动中心”门店的“乐高教育”品牌及课程使用权均由西觅亚授权经营。乐高教育从未与报道中提及的门店有过业务关系。

乐高教育发布的声明称,为了实现平稳过渡,乐高教育和西觅亚公司于2019年8月向所有由西觅亚授权经营,包括可直接运营和转授第三方运营的“乐高校外活动中心”的合作伙伴提供了一份清晰的计划,计划规定在“乐高教育”品牌及课程使用权失效之前,这些合作伙伴可以在后续五个月内继续使用乐高教育品牌,并进一步延长课程使用到2020年7月31日,这些都是确保乐高活动中心能给已购买课程现有家长和小朋友提供一个平稳过渡方案。此外,2019年,乐高教育未就使用乐高教育知识产权向西觅亚和被转授权门店收取任何费用。

乐高教育表示将继续督促西觅亚公司有效管理其所有转授权方,以确保其在停止使用乐高教育知识产权期间的顺利过渡;同时也督促西觅亚和所有转授权合作伙伴与所有利益相关者保持清晰一致的沟通,以避免消费者出现困惑。

>> 律师 <<

被授权方应向消费者负责

面对乐高教育、西觅亚和活动中心三方错综复杂的关系,数百位家长该如何维护自己的权益?

上海正策律师事务所律师周铭表示,品牌授权经营是教育培训机构常用的一种经营模式,由于一些品牌的知名度较高,也受到儿童和青少年的关注和喜爱,使得家长也会择优进行教育培训机构的选择。

作为被授权方,即教育培训机构的实际经营方,应就其对外宣传的品牌授权的真实性和合法性向消费者负责,应保障消费者的知情权,维护消费者的正当合法权益。

那是不是品牌授权方可以置身之外呢?周铭表示,无论是品牌持有方、首次授权方或再次授权方,面对教育培训机构对消费者的违约,如果采取的是事不关己或置若罔闻的态度,影响的至少是其在上海的品牌声誉,应该给予社会一个合理的解释,相关部门应该对其进行相关的调查。

周铭指出,消费者可以凭着与教育培训机构签署的相关教育培训协议、缴费记录、授课微信通知等相关材料与教育培训机构进行沟通,通过合法的途径维护自身的权益。教育培训机构则应及时退费或给予相关的替代性安排供家长选择。

如果一旦发生案例中品牌授权终止或卷款事件,家长们可向市场监督部门以及消费者保护协会进行投诉,或向法院起诉。如果涉及到品牌授权方与被授权方共同参与的,或消费者认为其是共同参与的,也可一并向相关部门进行投诉或向法院提起诉讼。如涉及到明知品牌终止,仍继续收取培训费用的,应视情况向公安机关以合同诈骗为由进行报案。

鉴于近期类似教育培训机构相继跑路、违约案例频发,周铭也建议相关部门组织起对教育培训市场的整顿和清理,建立教育培训机构的信用评价制度,对于失信的培训机构法定代表人、实际控制人及高管,应将其纳入失信人名单,限制其设立类似的教育培训机构。

青年报·青春上海记者 周紫薇/文、图

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐