1个多月不敢出门的他,为救人往返100公里献出“熊猫血”

青年报·青春上海记者 范彦萍

日前,在上海一家医院里上演了一场惊心动魄的生死营救,虽与疫情无关,却因疫情显得格外艰难。

35岁的产妇毕女士(化名)突发产后大出血,在这场与死神赛跑的生死营救中,其术中出血超过了人体血液总量。此刻,血液就是她的生命线!但毕女士急需的竟是俗称熊猫血的Rh(D)阴性血。

在接到虹口血办的电话后,因为防疫,已经近1个多月闭门不出的志愿者赵英骑着小电驴从松江赶往虹口。往返3小时、行程100公里,只为两个字:救人。

人命关天

他骑着小电驴赶去献“熊猫血”

日前,毕女士因为产后大出血命悬一线,经过医院3个多小时的“浴血奋战”,她终于被救了回来。大出血止住后,尚需输血,但血库告急!医院发出紧急求助后,上海市血液中心立即开启“绿色通道”,同时启动医院间用血联动机制,全力以赴拯救毕女士的生命。

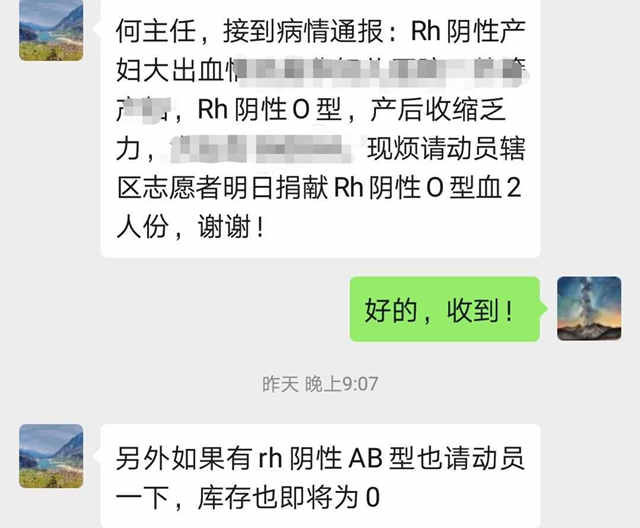

虹口区血液管理办公室主任何琨回忆说,那天她接到市血办病情通报后,第一时间启动Rh(D)阴性血应急献血响应,联系辖区内在册管理的献血志愿者,争分夺秒募集血液。“‘熊猫血’本来就不多,再加上疫情的缘故,志愿者非常难找。我们打了许多电话,最后我们区只有志愿者赵英是合适的献血人选。”

当晚接到电话时,赵英正在“家里蹲”,这位从1989年开始就参与献血的老牌志愿者,第二天就赶到位于虹口的彩虹献血屋,献出宝贵的“熊猫血”。疫情期间,又值返沪高峰期,为了减少路上被感染的风险,赵英放弃了地铁、公交等交通工具,一路骑着小电驴从松江来到虹口,来回整整3小时,行驶里程超过100公里。

今天,青年报·青春上海记者找到了赵英,他透露说,疫情期间,为了做好防护,选择闭门不出。“我防护措施做得很好,医用口罩、帽子、防飞沫的眼镜、手套、测温计等一应俱全。”

这段时间以来,除了买菜,他安心地在家里等待疫情过去,而这已经不是赵英第一次伸出援手了。迄今,他已参加无偿献血25次,累计献血量达10000毫升。

经过医院的奋战,以及赵英和其他志愿者的撸袖接力,毕女士的生命得以维系。当她徐徐睁开眼睛,知晓这一切后,泪水浸满了双眸。她感谢医生的精湛医术,也感谢献血英雄们的无私捐献,让一个妈妈挣脱了死神的枷锁,让一个孩子拥有了完整的家庭。

血库告急

呼唤更多志愿者来接力

“毕女士得救了,她是不幸的,也是幸运的。就像我们不知道意外何时到来,我们也不知道下一个患者会不会如此幸运。疫情之下,大家关注的是病毒感染的风险,却没想过,没有血液,我们时刻处于危险中。外伤、血液疾病、孕产大出血等,在疫情防控期间依然需要血液。他们可能是你的亲人、爱人或者朋友,你的一次捐献,或许就能阻止悲剧的发生。”何琨忧心忡忡地说,别说是“熊猫血”的库存已经告缺,其他血型的血液一样紧缺。因为疫情影响,献血人数大幅减少,血液库存也拉起了警报。

为此,虹口区血液管理办公室积极组织应急献血,努力为亟待救治的患者募集血液。在血库告急的关键时刻,有一群人勇敢逆行,捐献热血,成为无畏的“蒙面侠”。如虹口区卫生监督所员工丁红健在繁忙的工作中挤出时间,第19次来到彩虹献血屋,累计捐献血液6800毫升。在他的影响下,他的爱人郭海芹也第3次献出热血,用爱心为生命加油。

疫情防控期间,大家想要献血,却又顾虑重重:所有献血点都开放吗?附近是否有献血点?献血场所安全吗?献血会导致人群聚集吗?“这些问题我们都能理解,会努力严格实施消毒措施,保障献血者们安心、安全献血。我们再次呼吁社会各界,尤其是青年志愿者能伸出你的手臂来。”何琨表示。

青年报·青春上海记者 范彦萍

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐