关舱前,上海医疗队把这些小发明留在了武汉

青年报·青春上海记者 顾金华 通讯员 胡杨

4月4日下午,随着最后一位患者转出C1病区,上海市第一人民医院驻雷神山医疗队正式关舱。

除了治疗方案,“上海细节”也体现在临床创新发明上。上海市第一人民医院驻雷神山医疗队队员鲍伟主治医师、周妍主治医师、张鹏宇副主任医师联合发明了“小舱式多功能操作防护罩”,可用于气管插管、支气管镜操作、中心静脉穿刺、痰培养等各类传染性操作,能大大降低医护人员感染风险。此外,医疗队员王岩主治医师、周小建主任医师、刘德志副主任医师也开发了一种“咽拭子采集保护装置”,能降低医务人员采集咽拭子时被感染的风险,且可折叠、可移动、可调节高度。

如今,医疗队已经关舱,不日即将返沪,但这些上海小发明将留在武汉,继续为当地医护人员所用。

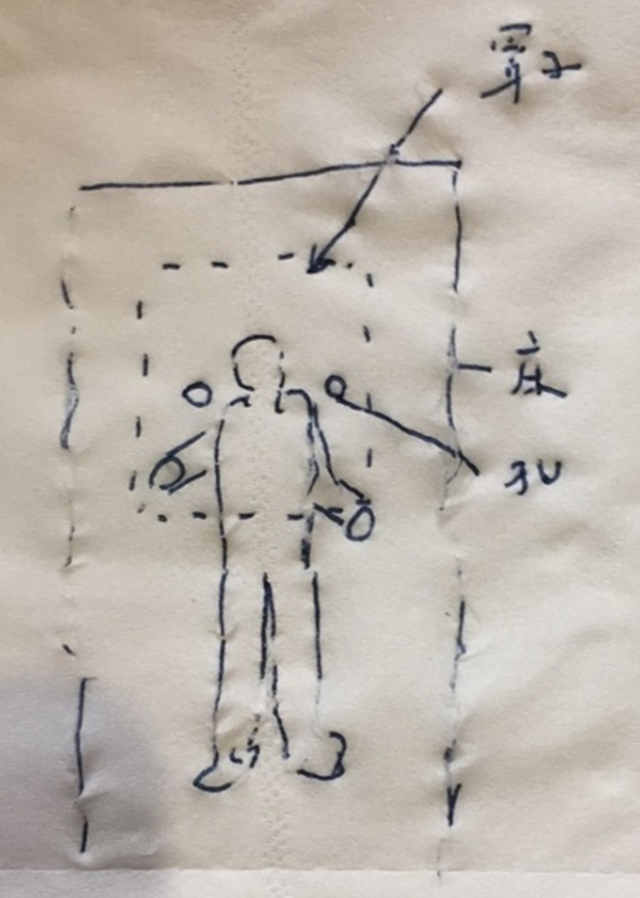

画在一张餐巾纸上的创新发明

“小舱式多功能操作防护罩”发明者之一、上海市第一人民医院妇产临床医学中心主治医师鲍伟告诉记者,“这个发明的灵感来自于外科中的腹腔镜培训设备和儿科的新生儿暖箱,我在吃饭时想到了将这两者结合起来,就顺手画在了餐巾纸上。”

医疗队里的呼吸科周妍主治医师、张鹏宇副主任医师觉得确实可行。鲍伟是妇产科医生,熟悉腹腔镜操作,周妍和张鹏宇则对气管插管操作细节和风险点十分了解。三人经过交流,逐渐完善了防护罩的设计思路和细节。

“在餐巾纸上画草图的时候是2月28日,我们经过多次讨论,将其设计成专利并提供给制造机构的日子是3月8日。由于疫情原因,对方要等待复工,3月26日时候告诉我们完成了。”鲍伟告诉记者,“3月31日时,我们收到了装在定制转运箱里的成品防护罩。4月1日,我们正式在临床中使用了这款防护罩。”

完成后的“多功能操作防护罩”两端分别有进气和排气孔,采用进低排高设计,在排气过程中,可将内部气体过滤消毒后排出。两侧竖直面各有一个半闭合式管线孔门,能根据病房机器位置就近快速连接管道线路。八个密封操作孔分别分布在头端和两侧,操作者手臂在操作时能得到有效密封,并可根据患者的实际情况选择相应位置的操作孔进行操作。

两昼夜完成设计方案“实物化”

咽拭子、鼻拭子等标本采集是确定患者是否符合诊断或者出院标准的重要手段,在这一过程中,多数患者因为咽喉部受到刺激,会忍不住打喷嚏、咳嗽、干呕,这些动作会给医务人员带来极大风险。

为此,上海市一医院驻雷神山医疗队员王岩主治医师、周小建主任医师、刘德志副主任医师开发了一种“咽拭子采集保护装置”并申请发明专利。这款装置能降低医务人员采集咽拭子时被感染的风险,且可折叠、可移动、可调节高度。

设计图纸完成后,为了使设想尽快“实物化”,上海市第一人民医院副院长钟力炜与后勤保障处陈童、施慧同志连夜摸索,完善设计方案,经过两个昼夜的反复调整尝试,终于完成实物。目前这一设备已运送到武汉抗疫前线。

市一医院支援雷神山医疗队领队、市一医院副院长刘军告诉记者:“我们来到雷神山后,结合临床需求和多学科、整建制医疗队跨学科合作的优势,设计、应用了5G无线听诊器、医用眼罩、体外膈肌起搏器、正压振动通气设备等多个临床创新项目,提高了临床诊疗的效率和效果。”

青年报·青春上海记者 顾金华 通讯员 胡杨

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐