剧场尚在“停摆”,这些文化机构的创作却已复工

青年报·青春上海记者 陈宏

剧院何时对公众重启,随着国家的指导意见4月8日正式公布,暂时已没悬念:继续停摆。不过,在全社会“复产复工”已经成为共识的大背景下,上海的文化机构也并未停止脚步,在持续输出内容、作品创作等上游链条上开始了“复工之旅”。青年报·青春上海记者从文化广场、上海交响乐团等单位了解到,他们目前仅仅是剧场不对公众开放而已,其余工作已在逐步恢复。

▼ 文化广场 ▼

积极推动原创作品跟市场对接

作为“演艺大世界”的重要阵地,上汽·上海文化广场去年打造的“华语原创音乐剧孵化计划”,历经一年时间,从77部投稿作品中甄选5部佳作加以孵化,并以创作分享会、孵化大师班、导师1对1辅导、剧本朗读会等形式扶植作品成长,最终在12月7日举行的呈现工作坊中,为进入孵化最终阶段的三部作品《生死签》《对不起,我忘了》《南唐后主》完成了高光片段的完整展示。

记者发现,其中《生死签》的制作方为制作人苏莉茗及其公司——上海合翮文化传播有限公司,苏莉茗此前也以文化广场制作音乐剧《拉赫玛尼诺夫》的制作人及《我的遗愿清单》的巡演代理方与文化广场建立了长期的合作关系;而《对不起,我忘了》则由资深音乐剧制作人薛小宁担当制作。

在疫情期间签订合同,显示了制作方对未来市场的信心。记者获悉,按合同约定,两部孵化作品《生死签》《对不起,我忘了》也将于合同签订后18个月内完成首演。

在“2019华语原创音乐剧孵化计划”作品认标会展开的同时,“2020华语原创音乐剧孵化计划”也于上个月底完成了作品征集,而今年征集数更创下新高,共有147部作品投稿,作品数量较首届几乎翻倍。这也彰示着华语音乐剧蓬勃发展的原创力量,以及创作者们对于文化广场这一孵化平台的信任和支持。值得一提的是,孵化计划于今年2月底特别发布的以疫情为线索的“特别征集”活动也获得了创作者的积极响应,在147部作品中共有52部作品为“特别征集”相关,凝聚着创作者们对于这段特殊时光的感触和心血。

著名音乐剧人、文化广场副总经理费元洪说,对于戏剧行业来说,这个演出停摆、观众与剧院暂别的“寒冬”未免过于漫长,而旨在蓄力行业发展、孕育创作力量的“华语原创音乐剧孵化计划”无疑为这段时光注入了一丝春意和温暖。

▼ 上交 ▼

创作不停歇就像“包馄饨”

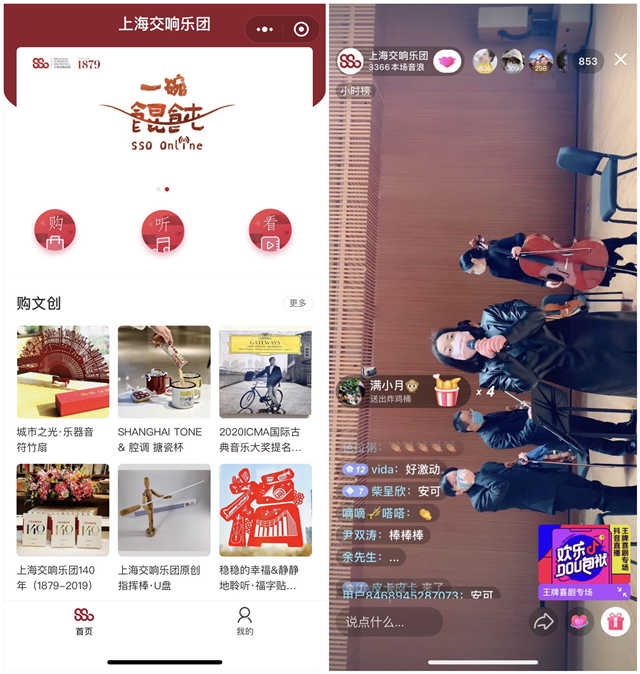

在疫情期间,各大文化机构都推出了线上艺术欣赏内容,但不同于纯剧场的欣赏,上海交响乐团除了是个演出场所,还是重要的创作、演出机构。所以,在推出线上节目之外,近日上交又特意将所有线上内容整合,推出了名为“一碗馄饨”的小程序,关注微信公众号“上海交响乐团服务号”即可登录。上交方面告诉记者,这是为了让线上内容不要流于形式,已经发布的音乐会,都能在这里快速、方便地找到。

团长周平告诉记者,这个小程序的名称,来源于公众给上交音乐厅起的昵称“馄饨皮”,“现在也就是让音乐家们转行‘包馄饨’,‘一碗馄饨’沿用了‘馄饨’这一既有上交特色也有上海美食标识的称呼,期待让乐迷们感觉亲切。”

受疫情影响,这几个月,上海交响乐团在“馄饨皮”的演出活动陆续取消。但这支140余年历史的老牌乐团未曾打烊歇业,在1月底第一时间转战线上,并一直保持线上活动高频率上新,更是针对不同观众群体,不间断地开发出新的线上产品,这些音乐小食也成了如今“一碗馄饨”的主打食材。

记者了解到,小程序包含“购文创”“听音乐”“赏现场”三大版块,囊括了上海交响的精选文创产品,和“有准备的聆听”“周末线上音乐会”“首席大师课”“大师不在台上”“在‘线’场”系列音乐会等大量视听资源,用料十足且新鲜。

周平表示,虽然目前剧场还没能对公众开放,但是上交创作的脚步不会停止,“有了‘一碗馄饨’小程序之后,我们还会源源不断地往里面添加新的创作内容。”

青年报·青春上海记者 陈宏

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐