穿越千里的两封信,诉说沪汉两地的有爱互动

青年报·青春上海记者 刘春霞 蔡娴

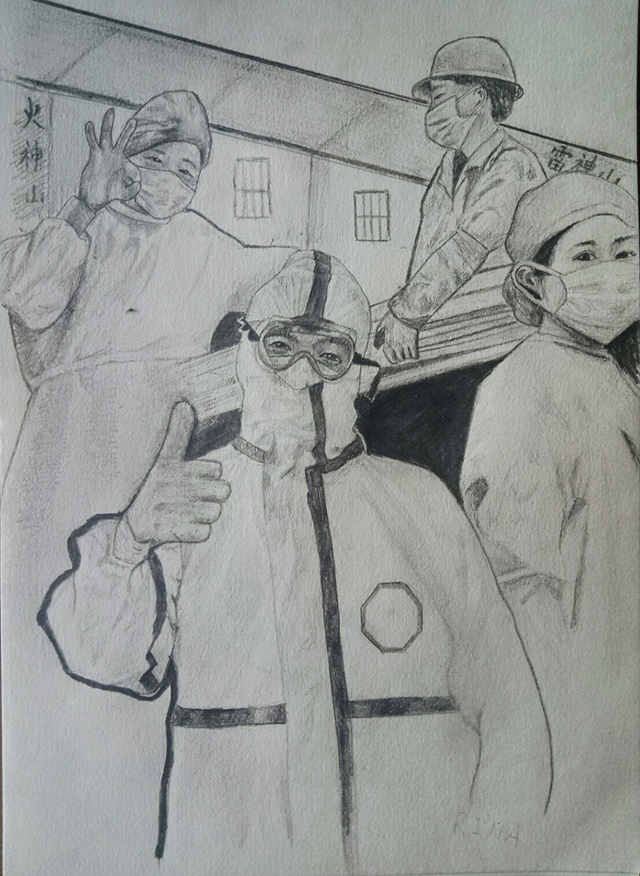

“是你们的精神告诉了我们,中国,这个屹立了上下五千年的古国,在积淀深厚文明的土地上,有着无数的无名英雄。”4月8日,武汉“解封”第一天,上海市西南位育中学团委全体团员给坚守雷神山的上海市第六人民医院的白衣战士们送上了一封致敬信。让学生们没想到的是,他们很快就收到了来自雷神山六院勇士的回信鼓励:“少年强则国强,惟愿诸君将振兴中华之责任,置之于自身之肩上。奋发图强,心中有爱,眼中有光。”

今天,青年报·青春上海记者分别采访了学校和医院,两封沪汉两地书信,背后有着属于他们独特的故事。

西南位育中学学生制作的抗疫图画。

>>>学生

写的时候就能感觉到他们的精神

西南位育中学团委发出的这封给坚守雷神山六院白衣战士的致敬信,是由高一5班的团支部书记石瑞琨执笔的。

石瑞琨说,这封信首先是想对参与抗击这场疫情的所有白衣战士表达敬意:“4月8日武汉‘解封’,六院的51名白衣战士还坚守在武汉的雷神山,我们也想用这样一封信给他们打气、鼓劲,告诉他们我们等待着他们回沪。”

石瑞琨告诉青年报·青春上海记者,从2月份起,学校团委就在高一年级发起了“致抗疫一线医护人员的一封信”活动,同学们都非常积极参与。而为了写这封给六院白衣战士的信,她把全班42名同学写的信和其他班级学生写的信都看了一遍。

“让我有些惊讶的是,有些同学平时看起来默默无闻,或者很内向,或者很贪玩,但他们的信里却有着很动人的情感。”石瑞琨说,有人可能认为这样的活动是一种作业,但其实不是,她在同学们的信里看到的是真情实感,“看信的过程中,我经常被感动得掉眼泪。语言这种东西,最真实的情感是无法假装的。”

看了那么多同学的信,自春节以来也看了那么多关于疫情的报道,下笔前石瑞琨的脑子里已经有了很多内容。这个喜爱写作、文笔流畅的高一学生,一气呵成写完了信。

西南位育中学学生梅自妍的妈妈在雷神山医院。

“信里面表达的一个核心就是‘爱国’,这是同学们在信中不约而同的感悟。”石瑞琨说,“爱国”这两个字,平时大家可能不太会挂在嘴上说,但经历了这次疫情,尤其是人生中第一次和国家一起抗击了这么一个疫情后,“爱国”这两个字已经深刻地印在了心中,“再说这两个字就感觉不一样了。”

石瑞琨在致敬信中表达的另一个感悟,是这场疫情带给中学生的收获和成长。“写的时候我一直在思考,通过这封信带给医护人员赞赏和致敬,对我们自己又有什么收获和成长呢?后来我想到,我们收获的是那种精神。”她说,作为一名高中生,虽然不能像白衣战士那样到抗疫最前线,也不管有什么理想、以后从事什么职业,都需要医护人员的这种精神,“写的时候我能感觉到,他们的这种精神是与我们同在的,这是他们给我们的最宝贵的财富。”

在石瑞琨写信的同时,她的双胞胎妹妹石瑞瑾也在忙碌着——喜欢画画的她,画了一幅向一线抗疫人员致敬的画,给姐姐的文章配图。“班里其他同学也创作了一些抗疫主题的画,表达自己的敬意。”石瑞琨说道。

石瑞瑾为姐姐文章配的图。

>>>学校

让学生了解社会学会担当和责任

西南位育中学和六院是一条马路之隔的“邻居”,不少学生的家长都是六院的医生。西南位育中学团委书记孟丽军介绍说,疫情发生后,学校对所有学生进行了排摸,有十几名学生的家长作为医护人员到了抗疫最前线,还有很多学生的家长,则奋战在道口、社区、交通等一线保障岗位上。

“我们学校一直有一个‘家长榜样’传统活动项目,这次疫情期间,我们就做了‘家长榜样’系列活动,分了两条线,一条是父母在上海抗疫一线的,另一条是父母到武汉支援的,通过了解父母在疫情期间的工作,让每个孩子体验和感受责任和担当。”孟丽军说,“家长榜样”系列活动收到了不错的效果,学生们纷纷用文字讲述了自己的收获。

初二6班范天毅同学的父亲除夕当天前往武汉支援,很快母亲因为“停课不停学”的教育任务也忙碌起来,而他则一直待在奶奶家,一家三口分居三地持续了近两个月。范天毅说,持续奋战在抗疫一线,父亲没有一天能吃上完整的三餐,当在视频里看到父亲鼻子被勒破了,肿得跟馒头一样,他既担心又心疼。让范天毅惊讶的是,父亲在忙得不可开交的情况下,仍积极开动脑筋主动探索和解决抗疫过程中的难点问题。“我这才意识到,原来他这么厉害,这么值得尊敬。父亲在武汉,那是他的战场;母亲在后方,为一线教师在线教学提供支持,那是她的责任;我在奶奶家,照顾好自己和奶奶,努力完成学习任务,则是我的战‘疫’方式。”

西南位育中学学生赖文泽的妈妈在武汉抗疫一线。

除了“家长榜样”系列活动,在高一年级开展的“致抗疫一线医护人员的一封信”活动,则结合高一“立志定位”的主题。“在高一年级的德育教育教学活动中,‘立志定位’的理念是一直贯穿的,要让学生知道自己想成为什么样的人,给自己的定位是什么,以后想为国家、社会做什么。”孟丽军说,开展这样的活动,是想告诉学生,虽然疫情期间宅在家里,但不能只埋头学习,还要了解社会,“要学会在这样的情况下,从别人身上学到怎样对自己负责、对他人负责、对社会负责、对国家负责。”

孟丽军表示,从一系列活动的效果来看,学生在疫情特殊期间都能管好自己,“从他们的字里行间能够感觉到,他们有思考、感受到了医护人员的精神和担当,写出来的内容是有感而发的,看了还是蛮感动的。我们也希望通过一系列活动,引领团员学生树立正确的理想信念观,把学生们培养成胸中有沟壑,目中有山河,心中有信仰,脚下有力量的新时代青年!”

>>>医院

这是最忙碌时的一份鼓舞

据上海市第六人民医院援鄂医疗队领队范小红透露,收到这封信的时候,六院援鄂医疗队员们仍在武汉雷神山医院里坚守。“那时候正是我们最紧张、最忙碌、最艰难的时候,因为我们六院医疗队是被国家卫健委选定为留守雷神山医院的最后一支普通重症病房的医疗队。当时,C2病区里还有34位重症和危重症患者,是整个雷神山医院病人最多的一个病区。”。意外收到这封来自上海学子的信,医疗队员们很是动容,“这封信给了我们精神上的支持,知道这些学弟学妹们时刻在关注着我们,一下子就感受到了那种爱的源动力,所有队员都受到了鼓舞,鼓励着我们站好最后一班岗”。

全体队员们在逐一传阅后决定,当天就给这群可爱的少年们回信:“我们只是在国家最需要我们的时候,转换了工作场所,做了自己的本职工作而已。身为未来的栋梁之才,你们积极响应国家的号召,在家中埋头苦读,奋发图强,没有一丝一毫的懈怠。”他们还另外拿出一张信纸,签上了每一位医疗队员的名字,范小红还特别写下了一句寄语:“祝同学们好好学习,健康成长,做对社会有用的人。”

这句话很简单实在,却也寄托了范小红深深的期望:“没有太多的大道理,只是希望他们好好学习,健康成长。但我这句话的另一层意思是,好好学习,你才能掌握知识和技能,具备服务于社会的能力。重要的是,你要有使命有担当,要对社会有责任感,要明白个人的利益服从于国家的利益,拥有舍小家为大家的意识。”正如他们在信的最后,写下的这句话:“希望你们只争朝夕,不负韶华!愿有一天你们收到国家的召唤,也可以像我们一样最美逆行!”

═ ═ 相关链接 ═ ═

安全抵沪后,他们亦能随时再“战”

4月10日,随着六院第三批援鄂医疗队51人从武汉启程回沪,在雷神山医院坚守了52天的他们终于凯旋而归。据了解,上海市第六人民医院援鄂医疗队是本市最后一支回沪的援鄂医疗队,同时也是雷神山医院最后一批撤离的外省市医疗队。六院所负责的雷神山医院C2病区累计收治患者116名,出院107名,数据为上海医疗队分管病区之最,保持了“零死亡”“零感染”,病区的医疗质量得到雷神山医院的高度肯定,取得疫情防控工作的阶段性胜利。

“回家的感觉真好。”范小红说,作为最后留守的医疗队,相对于工作的艰辛,他们更体会到胜利的喜悦和自豪。所以,回到上海之后,队员们从紧张的工作当中抽离出来,对家的思念此刻才突然“井喷”。目前,范小红和最后这批返沪医疗队员们正在隔离点接受14天的隔离医学观察。同时,这段时间对队员们来说也是一种自我休整,要让自己从特殊的状态中回归常态。

等14天隔离期解除之后,范小红和队员们将回归到原有的工作和生活中。他们也时刻准备着迎接新的挑战:“目前,国际和国内的防疫形势仍然严峻,对于我们上海的医疗机构来说,一方面是外防输入,另一方面是内防反弹。同时,还要做好我们日常的医疗工作。这三方面的工作压力还是比较大的,但我们的医疗队员都随时准备着,一切服从于国家的需要、上海的需要,和医院的需要,投入到新的工作当中。如果在疫情防控中,之后还需要我们的话,我们也会随时加入到新的战斗当中。”

青年报·青春上海记者 刘春霞 蔡娴

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐