武汉方舱,那些你不知道的背后

青年报·青春上海记者 陈宏/文 受访者/图、视频 周紫薇/剪辑

2013年,“武汉客厅”文化博览中心曾被全国关注,在这里举行的第22届金鸡百花电影节颁奖盛典上,明星黄晓明终于凭借《中国合伙人》拿下一个影帝证明了演技,他的大学同学赵薇则在这里凭借《致我们终将逝去的青春》拿下了导演处女作奖——于他们而言,这里意味着人生的新阶段。

谁也没有想到,7年后“武汉客厅”再被全国乃至全世界关注时,他们从事的电影行业已经被按下了暂停键,公众看电影、看明星的闲情逸致烟消云散,这座漂亮的展览馆也被紧急改造成了一座医院:武汉东西湖方舱医院。作为武汉首批方舱医院里最大的一座,按照国家“应收尽收”的指示,它专门收治新冠肺炎轻症病人——于武汉的新冠肺炎疫情而言,这里也同样是抗疫的里程碑。

如今,距它完成使命正式关闭已一月有余。回到上海后再提起这个战场,上海援鄂医疗队第四批成员——同济大学附属东方医院心内科医生李昕、ICU护士长高彩萍、药剂师黄国鑫等人,仍然感慨万分,那是他们为之拼过命的“诺亚方舟”啊!

══ 出征方舱 ══

接到通知随时就出发

“不能让病人等床位,而是要让床位等病人,我们把方舱床位全都给他铺好,来多少就收多少!”

在东方医院南院16楼心内科住院部李昕医生的办公桌上,有一把已经快要凋谢的花,这是她从武汉回沪、结束14天隔离期时,医院迎接她们归来献的花,“我特别喜欢花,就没舍得扔”。

4月1日,结束医学隔离后,李昕收到了一束花。

李昕爱花,家里一直会订。“医生工作很疲惫,回到家有鲜花就会感觉心情好多了。”蝴蝶兰、向日葵,本来都是她计划买来装点春节的,但没想到疫情打乱了所有的部署。2月3日傍晚下班后,她参加的同济大学附属东方医院国家紧急医学救援队暨中国国际应急医疗队(上海)队负责人突然通知她:“晚上留下来开会,明天要紧急出发去武汉。”

虽然大年夜报名后就在等着出发的这一天,但通知正式到来时,她还是稍微有点懵:2月4日科室还给自己排了班,需要赶紧调一下;只有外公一人在家,女儿夏楚豫得找闺蜜带回家住两天;来不及回家了,反正要出发的行李早已收好放在医院了……

和她一样有点措手不及却又早已收拾好行李的,也包括了高彩萍、黄国鑫。他们都是救援队成员,也被东方医院抽调了去武汉。高彩萍有两个孩子,老大上三年级。“好在他比较自觉,学习也不太需要我盯着,所有的寒假作业都是我在寒假头两天给他做好计划表,他就会照着完成。”虽这么说,她还是对儿子颇有歉疚。

2月4日,黄国鑫带着早已收拾好的行李,出发武汉。

黄国鑫也有愧疚,他女儿才7岁,还不太懂爸爸要去打怎样一场仗。“我就说,武汉那边有很多小朋友,他(们)爸爸妈妈可能都生病了,我不去帮助他们的话,小朋友可能独自在家里面,孤零零的,听到是要去帮助小伙伴,她立即同意了。”

挥别家人尤其是孩子时,他们三人都说“估计两个星期就能回来了”,但事实上,无论是从新闻报道,还是从东方医院所派出的阵容,他们都知道“事情恐怕没那么简单”——作为国家队,东方医院国家紧急医学救援队是整建制出发援鄂的,一共派出共53名队员、8辆专业车辆、2辆保障车,装载物资、药耗、生活保障、帐篷医院等共计30吨,规模空前庞大。

“我是救援队2010年成立时就参与的老队员了,但很多次灾难救援,都是医生护士参加的,需要药剂师去的并不多,更别提整建制出动了。”黄国鑫说。李昕也感觉出了不同寻常,按照道理,新冠肺炎一般都是感染科、呼吸内科的医生参与,为什么到了上海第四批医疗队出征时,自己作为心内科医生也被征召了?

现在再去复盘当时国家的决策,会发现它非常科学和及时。在武汉医疗系统经历了初期的“资源挤兑”后,按照国家“应收尽收”的指示,武汉开始迅速建立“方舱医院”——这是模仿军队野战机动医疗系统建立的,通过集中收治新冠肺炎的轻症病人,从而达到分流重、轻症病人的目的。

方舱医院的优势是体量大、组建灵活,但同时它也需要全链条的医护人员参与,医生、护士、药师必须齐全,东方医院的国家紧急医学救援队整建制是“天然优选”。

抵达武汉后,东方医院的救援队就开始了忙碌。

不过,用方舱医院应对这样的重大疫情,大家也都是边做边摸索。2月4日晚抵达武汉后,东方医院的救援队用了几个小时的时间,按照以往的经验,把带去的20多顶帐篷全部搭建完毕。“像我的药房帐篷也都搭好了,我把药品摆放到位,想着应该是患者来帐篷检测,是阳性就送进方舱,”黄国鑫随后才发现,事情并非如此,按照国家卫健委的统一安排,各地援鄂医疗队要合并在一起,接受统一指挥,“像药品发放的系统,都不是用各地自己的,而是统一用武汉中南医院的,我们就赶紧重新培训。”

医疗队到位后仅仅2天的时间,一切准备工作就绪,武汉东西湖方舱医院2月7日正式开舱收治新冠肺炎轻症病人。“国家政策是应收尽收,不能让病人等床位,而是要让床位等病人,我们把方舱床位全都给他铺好,来多少就收多少!”黄国鑫挥挥手说。

══ 初进方舱 ══

每个人心里都曾带有恐惧

这里的恐惧,曾是全中国的恐惧,但随着常识被普及、好转乃至出院的病例增多,一切都在悄然改变。

作为首批3座方舱医院中规模最大的一个,东西湖方舱医院设置床位1461个。在疫情最汹涌的时候,差不多算是新生事物的方舱医院并不被外界看好,质疑声不少,包括它的基础设施不完善,是否有交叉感染的危险等等。

黄国鑫作为药师,也经常进舱了解病人的用药情况。他发现,很多人都在上网查询对照自己的症状:“然后就自己把自己吓得半死”。有一位胃病患者,说自己吃药之后特别不舒服,黄国鑫仔细核对用药时间,“最后发现是中午的饭有点硬了”。

高彩萍在东西湖方舱医院担任护理部副主任,很有经验的她,很快就了解到了病人的恐惧。“像有个病人告诉我,他原来是危重病人,打过无创呼吸机、插过导尿管,后来慢慢好转了,就转来了方舱医院,但他心事很重,问他要不要吃这个药,他都要纠结很久很久。”

初进方舱,李昕发现不少患者情绪比较焦虑。

细心的李昕观察到,刚开始进舱的患者脸上都是焦虑的神色。“我有一个病人,她和她儿子都在方舱里,她的儿媳妇在妇幼保健院里,因为受了惊吓,7个多月的孩子早产了。她担心自己和儿子能不能好转,又担心儿媳妇有没有感染,还担心在保温箱里的小孙子能不能活。我查房时她就天天哭,让她打电话问情况,她却连电话都不敢打,我们想让志愿者帮她打,她也不要——心理压力太大了。”

不仅仅是病人,医护人员们自己一开始也都是心理压力巨大。“我是一闲下来就洗手,用免洗消毒液、七步洗手法,就是给自己一个安全感,想着‘我现在洗手了,手上没病毒了,好了没问题了’,”黄国鑫说,自己用洗手消毒来抗压,但是他没有想到,在全国援鄂医疗队中,药师很少,所以他后来几乎是一人上班负责上千人的药品,工作量大,于是他洗手就没停止过,“虽然戴着手套,但因为一直在搓,手背上起了很多皱褶,又想着万一破损,感染概率更高,后来就聪明了,在两层手套中间垫一点软的棉织品。”

和洗手洗掉皮的黄国鑫一样,李昕心中的警钟也没停过。疫情高峰期时,气溶胶传播、粪口传播等说法流传,虽然只是可能性,但大家都不敢掉以轻心。李昕他们自己在酒店房间外做了污染区、半污染区和清洁区,每天回房间休息,都像是要有一整套的仪式感,但即使如此,她还是一度引起救援队领队的恐慌。

“刚去不久,我突然干咳,人也非常不舒服,我们领队紧张得不得了,不停问我有没有暴露过,然后还安排人去我们方舱的走廊、通风口、医生办公室都做了病毒检测,然后告诉我没检测出病毒,”李昕自己又去爬楼梯,爬了十几层都没怎么喘,“想着肺部应该没问题,果然,后来再好好睡觉,就没问题了——否则,我们都得隔离,本来去援助别人的,最后给别人添麻烦,多不好。”

方舱医院的不断完善,让大家的焦虑逐日减退。

随着方舱医院的基础设施到位、抗疫一线掌握的情况越来越多,焦虑感开始在方舱内减退。“老实说,前半段时间恐惧感是有一些的,但后来我们看到还有大量的病人,想着方舱短期内肯定关不掉,所以后半段反而不害怕了,我自己的精力,都用在想办法说怎么把病人流程做顺、病人情绪怎么稳定。”高彩萍说。

方舱医院是个缩影。这里的恐惧,曾是全中国的恐惧,但随着常识被普及、好转乃至出院的病例增多,一切都在悄然改变。

══ 方舱之变 ══

跳起广场舞更是跳走压力

减压也不仅仅是玩,医护人员在里面营造的热火朝天的“社区感”功不可没。

未知的,才最恐怖。新冠肺炎至今没有特效药,对轻症患者来说,所谓的“神药”就是心情好、营养好、睡眠好,配合对其它基础疾病的控制和治疗,就能早日转阴。方舱里的一千多名患者和近千名医护人员都渐渐知道了这一点,气氛终于没那么沉重了。

“病人们发现,伙食标准一天120(元),比医护人员还好,而且国家应收尽收,治疗又免费,大家都开始渐渐没那么紧张了,防护服上的口号也多了起来。”李昕笑着说,很多病人为了让医生加深印象,都自己给自己取绰号,一个阿姨就冲她喊:“李医生,是我呀,我是热干面!”

随着方舱医院焦虑氛围的减轻,防护服上的“图案”多了起来。

医生们忙着监测病人的病情,高彩萍和她的护理同事们则动起了别的脑筋。“我们回上海后隔离两个礼拜,都觉得难熬,病人们待三个礼拜肯定心理上会有变化,他们会焦虑为什么一直不转阴,或者肺部CT为什么一直不好转,这样长时间下去,心理会出问题,不利于病情好转。”她决定“没事找事”,让病人们过得积极一点。

她先是发掘了读书角。“建方舱医院的时候,就配套建有读书角,我们的护士说这里的书还蛮好看的,但我们没时间看,我就跟护士说,把这些书拿去给病人分——之前他们都在看手机,也不跟人交流,”后来,高彩萍发现,不少病人都在床上看书看得津津有味,前期忙完收治病人后,2月11日她开始组织“读书会”,“我们就在广播里喊,说下午有读书会,读了书有感想的,可以一起来分享。”

读书的病人们都来了,但没人开头,就冷场在那儿。担任主持人的护士很会“来事儿”,热情邀请大家一起先朗诵。“后来氛围就起来了,大家进入了氛围后,我们又引导他们分享看书的体会,病人们越说越投入,心就打开了。”

方舱舞步,跳出医患对战疫的必胜信心。

在读书会聚拢起方舱里的人群后,高彩萍们的“减压”活动也越来越丰富,“变成要开始前期策划组织了”。后来轰动全国的“方舱广场舞”,也正是病人和医护之间心理有效连接的结果。

减压也不仅仅是玩,高彩萍他们还编排了“呼吸操”。“自己查资料看新冠肺炎病人适合什么活动,编好动作后我们找领操的护士练习好”;随着有人好转出院,康复后要做的健康宣教,她们又编成了“知识竞赛题”,几乎每天都要上“早八晚五”班的高彩萍,审题修改好已经是夜里1点了。

今天看来,方舱医院从一开始的普遍质疑到后来的巨大成功,医护人员在里面营造的热火朝天的“社区感”功不可没。轻症患者的收治,在本质上更多的作用是“隔离”,以防止在社会上继续传播,但他们本身治愈的几率很高,所以,当方舱变得不再危险反而是有趣时,它给社会的正向反馈,对疫情的关键性阻断起到了极大的积极作用。

══ 方舱之战 ══

黏在身上又排不出的汗水

慢慢的,她们的日子不再这么惊险,却依然不好过——一线医务人员的防护服,成了他们最大的“敌人”。

方舱医院建立之初,医疗资源的紧张还很明显。尽管东西湖方舱医院院长章军建在开舱之初,就对着大喇叭喊收治标准是轻症,但第一批涌进来的,仍然有不少有合并症的患者,有骨髓炎的,有糖尿病的,甚至冠心病放支架的都有。李昕上的第一个班,就差点急趴下。

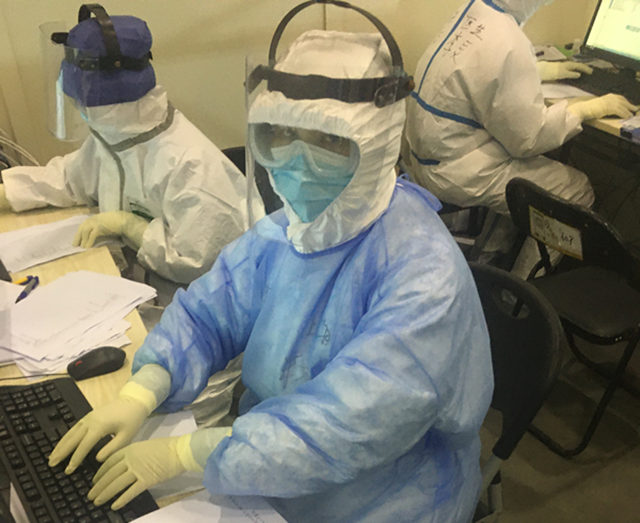

在方舱的每一天,都是争分夺秒的战斗。

“我第一个班就是开舱之后的夜班,我至今都记得,那位患者是A区24床,甚至他的脸我至今都还记得——当时他就很喘地坐在那儿,满头大汗,我作为心内科医生,第一反应就是他心衰了,”李昕问他,他只说以前很健康,但抽出创下的双肺CT片子一看,双肺都已是“毛玻璃”了,再测血氧饱和度只有86,“他已经不是普通型了,是重型甚至危重型患者了,我就特别紧张,想打电话把他连夜转院。”

然而,方舱刚运行时,一切都还在磨合,半夜转不走病人。李昕听说舱外抢救室有一瓶氧气,就决定先用氧气救人,她飞奔着在偌大的厅内狂奔找护士长要氧气,跑掉了保护鞋套都没发现,还是一个宁夏的护士看到了,从紧急包里找出一个垃圾袋给她包上。“我当时也顾不了那么多,就怕病人不行了。”最终氧气瓶被运了过来,病人血氧保护度也逐渐上升,度过了煎熬的一夜后,李昕一大早又打电话,终于转走了这个危重病人,她才长舒一口气。

李昕第一夜的惊险,也正如方舱医院一开始的摸索。之后,她们的日子不再这么惊险,却依然不好过——一线医务人员的防护服,成了他们最大的“敌人”。黄国鑫的“药房”跟病区之间还有隔离区,用药高峰期时,他经常要像赶订单时间的外卖小哥一样,亲手把分好的药狂奔着送到各区的接药窗口,一番忙碌下来,防护服里的衣服早已湿透。“武汉那时候昼夜温差大,忙的时候不觉得,稍微闲下来,里面的汗水又排不出,全部黏在身上,凉飕飕地非常难受,但又不能脱防护服换衣服。”

在药区跟病区间来回奔跑,黄国鑫的防护服常常湿透。

只能忍着的,还有李昕和高彩萍她们。出发前,她们也听前面几批医疗队传回的经验,带上了成人尿不湿。“但那玩意儿真的没法用,小便不能快,而且我们上班8个小时,它根本承受不了8个小时的排尿量,真尿了它就往下掉,”李昕不好意思地说,后来她们上班前统一不吃饭不喝水,“如果是第二天的早班,我们就大概会连续20小时吃喝不了。”为了防止电解质紊乱,她会用棉签往嘴唇上抹点儿水,吃一只平时最讨厌吃的白煮蛋,“前一天吃饭时留着的。”

甚至一直到回到上海,高彩萍也依然保持了“尽量不喝水”的习惯,记者采访她的时候差不多是下午四点,她“一天都还没上过厕所”。

摘下口罩后,医护人员脸上总会出现“战斗的痕迹”。

外人所难以理解的奉献精神,在她们身上似乎习以为常。李昕出生于医学世家,爷爷奶奶是医学院的大学同学,新中国成立后国家“沿铁路建医院”时两人又在武昌铁路医院一起工作。两位老医生一生关爱病人,是妇产科医生的奶奶看个电影,电影院内的喇叭都经常会传出“有病人找”,“她给病人坚持看病到99岁,甚至还一直替困难病人垫钱,她也因此被中央电视台评为感动中国人物”,“医生应该如何对待病人,我从小就耳濡目染吧”。

中国抗疫的阶段性胜利,最重要的经验除了“应收尽收”,就是“分级管理”,把病人分为轻型、普通型、重型、危重型。这些经验的具体操作者,是这些勇于奉献的医护人员,他们用汗水让方舱运行流畅、让这些经验从理论变成现实。

══ 休舱回沪 ══

相视而笑的一个军礼

生活终将回归平静,他们也将一如绝大多数的中国人,继续平凡的幸福。

方舱医院的出现,大大加速了武汉疫情好转的速度。曾以为“休舱”遥遥无期的医护人员,在3月初突然接到了通知。“随着病人的减少,各大医院的床位也都渐渐空了出来,所以方舱剩下的病人都转了过去,毕竟医院条件更好。”高彩萍说,3月7日晚东西湖方舱医院开始消毒,8日上午就正式宣布关闭,“两天时间就把病人全部清完了,我们都还没回过神来。”

截至2020年3月7日,东西湖方舱医院累计收治患者1760名,高峰时期在舱患者1434人,已治愈患者868人,实现了“收治患者零死亡、医护人员零感染、安全生产零事故、进驻人员零投诉、治愈人员零复发”的“五个零”成绩,患者满意度达99.44%,成为疫情高峰期开放床位多、收治患者多、运转效率高的“生命之舱”。

青年报·青春上海发布的“别了方舱”海报。

官方媒体开始频繁发布“关门大吉”的海报,所有人都欢欣鼓舞。曾经在一线战斗的英雄们,也先后撤离武汉。3月18日,经过44天的奋战,同济大学附属东方医院国家紧急医学救援队分两批撤离,启程回沪。

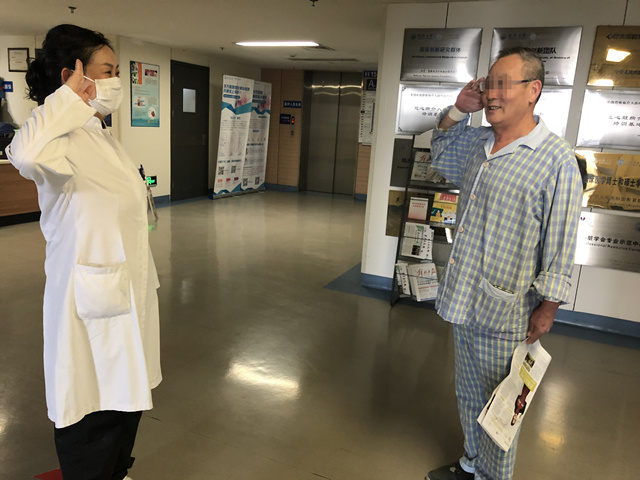

如今,结束了隔离期的医护人员们,已经重新上岗。李昕、高彩萍、黄国鑫他们,都在彼此的岗位上被上海的患者认出过,他们热情问候,甚至有一位老兵,在李昕查房时,还啪地给她敬了个军礼。

让李昕至今难忘的军礼。

但生活终将回归平静,他们也将一如绝大多数的中国人,继续平凡的幸福。李昕的女儿,不需要再抱着妈妈睡衣裹着的小牛玩偶睡觉;高彩萍一岁半的小女儿,不会再因为在奶奶身边太久而忘了妈妈;被大家尊称为“黄药师”的黄国鑫,也能陪着肚子已经很大的太太,等待着老二的诞生……

青年报·青春上海记者 陈宏/文 受访者/图、视频 周紫薇/剪辑

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐