1个月10场好戏,首届“沪剧月”来了

青年报·青春上海记者 郦亮

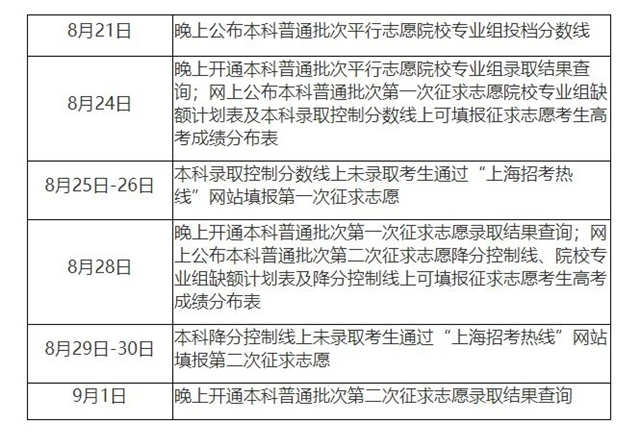

上海首届沪剧月8月18日到9月20日将举行。主办方上海演出行业协会每年都会举办上海优秀民营院团展演,这是一个汇集了各剧种的系列演出,但是专门为一个剧种举行演出月,这还是第一次。上海演出行业协会会长韦芝今天向青年报·青春上海记者介绍了各种缘由。

上海戏迷最爱看沪剧

作为上海民营院团之家,上海演出行业协会每年都会对上海民营院团的演出情况进行统计和分析,结果他们发现一个很有意思的现象,就是在很多年之中,无论是演出团体还是演出场次,沪剧都是排在各剧种之首。

这足以说明一个问题,就是沪剧是扎根上海最深,群众基础最好的戏曲剧种。韦芝说,“上海是文化的大码头,新兴文化娱乐样式层出不穷,很多剧种都面临着观众分散的境地,但从市场的反应来看,沪剧观众并没有流失,这是一个戏曲剧种传承发展之幸。

韦芝告诉记者,作为上海的本土剧种,沪剧理应获得上海各界的权利扶持和推动,使之枝繁叶茂。正是基于这样的考虑,经上海市文旅局批准,上海演出行业协会牵头举办了这个“沪剧月”。这是对上海民营沪剧院团的一次检验,所有演出都对公众开放,演得好不好完全由观众说了算。

韦芝说,在他们助推沪剧发展的规划中,这个“沪剧月”的举办只是一个开头,等于搭了一个平台,后面还有一系列计划等待实施,比如可能会设立一个专门沪剧演员培训基地。

民营沪剧院团水准参差不齐

参加此次沪剧月的共有上海10家民营沪剧院团,他们都是通过层层选拔考核之后产生的佼佼者。这10家沪剧团分别是文慧沪剧团、新东苑沪剧团、勤苑沪剧团、彩芳沪剧团、紫华沪剧团、九瀚沪剧团、沪林沪剧团、民乐沪剧团、海天沪剧团、陇韵沪剧团。

据韦芝介绍,上海确实是沪剧的发源地和重镇,现在大大小小的民营沪剧团就是几十个之多。虽然数量不少,但是可以说这些院团的水准也是层次不齐。有的院团如文慧沪剧团、勤苑沪剧团、新东苑沪剧团等,都有十几年二十年的历史,团内有不少国家一级演员和二级演员,排一台戏演职人员多达几十号人。但也有一些院团演员可能只有几个,而且成立的时间比较短。但无论如何,“沪剧月”将成为上海沪剧人的一次大交流大切磋,是沪剧艺术的一次盛会,将极大地推动沪剧事业的发展。

记者了解到,此次参演的10个院团都带了自己创排的现实主义题材作品,或者是原创新编历史剧。也因此,沪剧月不仅仅检验的是演员水准,也检验沪剧原创的能力。

大力培养青年沪剧人才

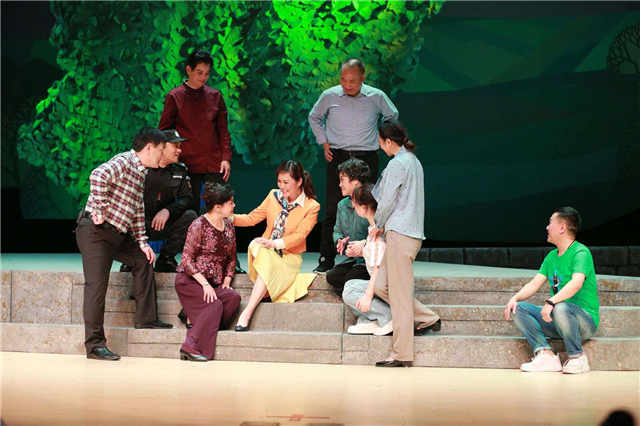

勤苑沪剧团讲述美丽乡村建设的原创沪剧《银杏树下》,作为“沪剧月”首部亮相的作品,明天就要在九棵树未来艺术中心正式演出了。团长王勤告诉记者,为了方便在各种场地演出,《银杏树下》有大剧场版和社区版两种,在大剧场正式亮相前,已经试演了十多场,精简后的社区版也与观众见了20多次面,备受好评。

王勤说,这台大戏演员就有30多位,其中青年演员和中老年演员各占了一半,一些青年演员只是十八九岁,还在艺术院校里读书,勤苑沪剧团就给了他们充分登台展示的机会。王勤说,现在民营院团沪剧人才的培养确实遇到了一些瓶颈,但她认为只要给青年人更多的登台的机会,就一定会有新锐出现。现在勤苑沪剧团就有一两位优秀青年演员成为了重点培养对象。

新东苑沪剧团带来的是首部抗疫题材沪剧《玉兰花开》,向一线巾帼英雄们致敬。由于某些桥段需要戴着口罩和护目镜演戏,话筒音质会受到影响,为此,新东苑沪剧团团长沈慧琴与主创团队们反复试验,最终打造了一款网制的舞台专用版口罩,外观看起来与一般口罩无异,但声音的穿透性更佳。

说到人才培养,沈慧琴也表示,今年上海戏剧学院没有开设沪剧班,在这种情况下,沪剧人才的培养是要由行业协会和院团自己来解决。这个民营院团提出了一个新的课题。

展现红色文化、海派文化

从参演剧目来看,展现红色文化、海派文化、江南文化成为了民营沪剧院团创排剧目的自觉。三林地区的沪林沪剧团成立于2015年,演员都是土生土长的当地人。去年,剧团推出原创作品《人间自有真情在》,连演50多场——围绕亲情的感人叙事,对人心向善的刻画让观众很受触动。既充满了浓郁的“家”的味道,也体现了当地文化和海派特色。

上海文慧沪剧团的大型原创沪剧《心归何处》聚焦上海浦东开发开放的宏大历史背景,描写了一对母子十几年的舐犊情深和人间大爱,展现了人与城市的羁绊,人与时代的深切关照;来自松江九亭的九瀚沪剧团更具历史发掘的眼光,将民间传说《孟姜女》“旧曲新唱”,站在时代的角度进行重新诠释。

上海民乐沪剧团推出的《板桥霜》,讲述了抗战时期闵行地区地下党为了民族正义而甘愿抛头颅、洒热血的故事。陇韵沪剧团通过《相约梅家弄》,艺术再现了梅陇地区革命历史斗争史诗和地方人文风情。上海紫华沪剧团的《华家儿女》则以华漕人民抗日的真实史实为创作蓝本,再现了一曲平民英雄的悲歌。

这些沪剧中的故事大多就发生在上海,发生在观众的生活之中。应该说,“沪剧月”不仅仅是一个演出的平台,同时也是一个传播上海本土文化,让观众增强文化自信的平台。

青年报·青春上海记者 郦亮

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐