如何看待30+女性的成长之路?两位女性青年编导这么说

《花木兰》剧照

青年报·青春上海记者 冷梅

随着舞剧《永不消逝的电波》《杜甫》等舞蹈作品的出圈,它们的创作者韩真、周莉亚,这两位80后舞剧导演也成为中国舞蹈界炙手可热的青年编导。她们以联合总导演的身份合作创排的《永不消逝的电波》等四部舞剧,两度摘得“文华大奖”,囊括了包括“五个一工程奖”在内的多项殊荣,被称为“舞坛双子星”。

日前,韩真、周莉亚做客东艺公益讲座《青年中国说》,为将于9月1日在东方艺术中心上演的舞剧《花木兰》预热,通过青年报·青春上海记者的专访,来了解热门舞剧背后的“她”视角。

韩真

用旗袍突出城市特色

记者:舞剧出圈的话题,成为热搜榜上一度的热词。就像《永不消逝的电波》中的《渔光曲》,《杜甫》中的《丽人行》……这些著名片段甚至被搬上了电视荧幕,搬上了春晚。《永不消逝的电波》中诠释的上海故事尤其让人记忆深刻。两位都不是上海人,如何把握地道的上海故事?

韩真:分享一下在舞剧创作中对上海美学的一种感受吧,更多的还是我们对于艺术作品中的一些理解。我们深入上海弄堂做了许多实地采风,去观察生活里的细节,例如上海女孩的穿着,她们的言谈举止,我们两位编导虽然一南一北,但是心思都很细腻,只要你用心去靠近,去体会,便会从两个旁观者变成两个亲历者,一定能体会更多丰富层次的上海。

记者:《电波》里面最著名的舞段就是《渔光曲》,旗袍成为诠释上海女人的道具,也把全剧推向了高潮。旗袍在这里象征什么?

韩真:我不知道我作为一个北方人有没有这种发言权,但是我觉得旗袍已经变成上海的一个标签了。比如说,王家卫的电影《花样年华》中穿着旗袍的镜头;再远一点,从上海最早期的电影明星胡蝶、阮玲玉开始,就已经把这种旗袍审美建立起来了。

除了《渔光曲》,我们之所以把主要人物放在旗袍店,也是为了突出这个城市的特色。旗袍店里,不管是裁缝的道具,还是整个店铺的感觉,都是非常有地域文化美学。

周莉亚

每一部作品都要从零开始

记者:确实在旗袍的映衬下,《电波》中兰芬这个角色非常深入人心,非常适合旗袍。兰芬这非常坚强,如何用肢体来展现这样一种坚强呢?

周莉亚:其实中国的女人,她都有一种内在的坚强。创作这部作品时。与其说,是编导第一时间创造什么样的角色,还不如说是编导和演员一块去塑造了一个角色。我们需要反复和演员沟通,找到她们和角色之间的相似处、连接点。

还有很重要一点,演员的性格,需要与角色天然契合。这可能也和我们两个的创作习惯有关。我们两个在排所有的作品,不管是大作品和小作品,我们都要去看大量的资料,不光是书本或者纪录片,包括一些影视剧的资料。从城市塑造到人物塑造,是一个系统性工程。

舞蹈演员更多习惯于一种写意的表达方式,而对人物塑造上有所欠缺,这是需要我们补足的功课。创作是一个异常艰辛的过程,很多方式要打碎了,全盘否定,再重新建构。永远不能把自己标榜为艺术家,每一部作品都要从零开始。

记者:最近大家开始把关注点放到“姐姐”上来了,比如最近的热剧《三十而已》,综艺节目《乘风破浪的姐姐》,你们如何认知30+的女性角色?

韩真:30+对于女性来说,是人生成长中一次新的征程。“乘风破浪的姐姐”们在舞台上所遇到的艰辛,对舞蹈演员来说,只能是加倍的。30+舞蹈演员的心声,是无限向内收。

我认为,在《电波》的戏当中,30+的年龄是最合适的,年龄和阅历足够沉淀那段历史背后的经验感。不论对舞蹈演员还是演员来说,都必须达到30+的年龄,才会有丰富的人物体验和感悟。你很难让一个20出头的演员去体会到那种五味杂陈,尤其是舞蹈演员,在完全只能靠肢体表达的世界去塑造人物就更难了。必须从灵魂深处去反应出某些东西。舞台上角色的塑造,也是对个人内心的磨练。当体力和身体条件正在走下坡路时,信念、感悟这是对舞蹈演员自身阅历最好的加持。

我们到了30+这个年纪,可能会对自己的作品感受更加清晰。我觉得一切刚刚好,理性、感性、经验和掌控力,所有的东西都积累到“拨开云雾见明月”的状态。

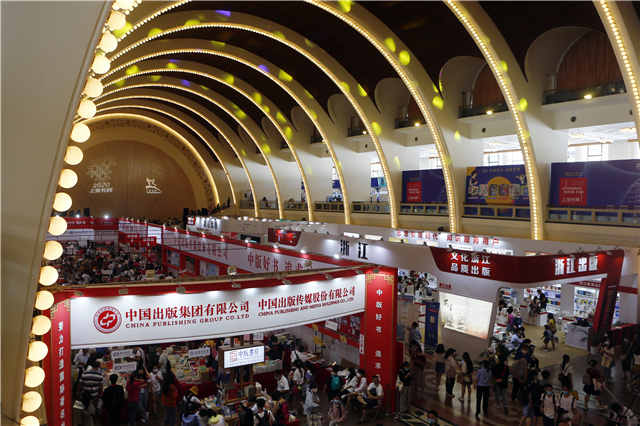

《花木兰》剧照

我们每个人都有仗剑天涯的梦想

记者:《花木兰》即将上演,从花木兰身上,你们是否也找到了某些共鸣?

韩真:其实对于创作者来说,都会有一点点小私心,就是通过作品不断完成自己的小小心愿。我和周莉亚也有着仗剑天涯的梦想,才会去做花木兰这部戏。并没有想去蹭影视剧得了流量,花木兰这个角色的绽放,性格的张扬只要留在舞台上就好了。在演员角色塑造中,最重要的就是对位,才能为角色提供更大的空间。

周莉亚:关于《电波》我们还可以打碎了重组,因为剧情还有很大的想象空间。但是花木兰的故事线,大家太熟悉了。不能完全推倒,只能一点点介入一些元素,可以说,这部作品还有很多遗憾的地方。

当然,我们也尽量去极致呈现中国古典式的艺术审美。例如道具元素铜镜,从头至尾,所有矛盾关系都以铜镜为主线,而转台也是圆形的,极度贴合了中国人对于“圆”的理解。要说“破”,可能最特别之处,就是花木兰和将军第一次相遇时,不是传统意义的大双舞,没有肩部以上的托举动作。由于扮演花木兰的演员身高1.77米,性格非常“花木兰”,因此才设计了花木兰与将军通过武术对打来呈现一个有点另类的“大双”。

记者:我们应该如何欣赏舞剧?能否给到一些专业性的看剧建议?

韩真:其实不用有压力。真的!因为中国舞剧的类型千差万别,但是大多数舞剧已经习惯了中国观众的口味,我觉得中国的舞剧对于中国的观众来讲是非常友好的,除了现代舞和先锋作品,它几乎都是用一种故事的方式去演绎;所以这种逻辑基本大家读得懂。如果果真读不懂,也许是舞剧自身逻辑出了问题,是可以进行合理怀疑的,并不是观众的理解不够。

青年报·青春上海记者 冷梅

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐