用有温度的设计捕捉生活的微光

装有机械臂的老夫妻之家。

青年报记者 杨力佳

不久之前,德国Red Dot Design Award 2020评审结果出炉,上海交通大学设计学院建筑学系张海翱副教授及其团队斩获德国红点产品设计及建筑设计两项大奖,获奖作品分别为《劳模之家机械臂》和《夏木塘竹莲之家》。说起建筑师,尤其是那些知名的建筑师,往往让人肃然起敬,不自觉地想要仰望他们,而张海翱教授给人的印象却并非如此。虽然这些年来他在专业学术领域获奖无数,但是与此同时,他为人亲和也非常接地气,而他的很多公益项目,更让人感受到他“设计以人为本”的初心。

闪耀人性关怀的获奖作品

《劳模之家机械臂》

一只奇怪的机械臂,出现于上海碧江路一栋五层的老住宅内,这是否让人充满了好奇?其实这只机械臂是起到了“护工”的作用。业主是一对接近90岁的老夫妻——王爷爷和夏奶奶。负责改造的建筑师张海翱,根据老人们的实际生活情况,设计了这样一只由电驱动的“护工”机械臂——全位移多向智能移动器。

移动器倒挂在起居室上方,时刻准备着与老人互动。这只移动器有独特轨道,能在大厅任意游走。它不同于普通机械的点状分布和线型轨道,是一个能覆盖全空间的“坐标轨道”。移动器还有隐藏颇深的功能属性,可作为拖地机、吸尘器、机械手、置物篮、移动座椅和电动机械用具。这些不同功能的机械部件,足以适应老人多样的生活场景。设计师拆除了原有小空间的隔断墙,并新建部分墙体,将原多个空间打通成统一大空间。改造后的房子,从近乎封闭老旧的空间格局,进化到了开放式室内布局。两个老人的卧室合成一间,起居室与厨房、餐厅合成一个通透大空间。改造后的储藏空间,统一布置到起居室墙壁两侧,具有各种规格的储藏柜。整个大厅就像两堵储藏柜墙围合起来的空间。即使是折叠椅子,也有其专属的放置地方。除了防打滑的特殊地板,室内的功能空间还配备了各种扶手。卧室、厨房和厕所,都配备了醒目的扶手设计。

《夏木塘竹莲之家》

这是一个地处江西省万安县夏木塘村的一个儿童乡村公益书院,建造的目的旨在用低技术低成本的方案解决乡村留守儿童的活动看书问题。而它在建设最初就面临诸多挑战:项目资金限制很大,工期只有紧张的20多天,乡村施工条件艰苦,当地居民施工技术匮乏等。

这个场地紧邻老祠堂,同时也是村民上山的必经之路,所以它的通道作用是必须要实现的,也就是说在建筑方案中需要预留出未来人流经过的通道。其次在场地与田野之间是一大片竹林,风从中穿过,透过斑驳的竹子,隐约还可以看到远方的稻田。这些感受给了设计师灵感:人造一片大竹林,既可以限定空间又可以保持必要的通道作用。

为日常生活而设计

谈及这次获奖的两项作品,张海翱说,目前,他们所做的项目大致可以分为三大类:研究类、公益类和商业类,前两者占到百分之六十左右的份额。而《劳模之家机械臂》和《夏木塘竹莲之家》正是属于前两者,这也是他非常看重的部分。

“研究类的项目大多数都与更新、改造有关,周期都比较长,我们会花费很多时间在前期的沟通上,然后做出在地性的设计。”张海翱说道,“比如《劳模之家机械臂》的机械理念,并不是我的设计全部,‘人性化的设计’才是。我一直在探索这个部分,试图抛弃框架下的建筑,将设计更加聚焦在日常老百姓的生活上。‘适老设计’就体现出了这种设计理念。我喜欢直接与居民对话,做出贴近生活的、有温度的设计。我们希望通过温暖的设计,让老年人的生活能够更加美好和安全。”

夏木塘村的儿童乡村公益书院。

夏木塘的现状,在中国的乡村具有一定的普遍性,那里的年轻人大多选择在外务工,把家里的事情交给老人和小孩。张海翱及其团队通过田野调研,走访了近20位当地村民。从60多岁的奶奶到10岁的小朋友,从不同的个体中看到了完全不同的夏木塘。目前全村一共有20个留守儿童,孩子们给他们印象最为深刻的一个诉求是:“我们想和外面村的小朋友一起玩!”这句话也为后面的一系列设计埋下了伏笔。

“得益于田野调查,我们决定与公益组织‘两个盒子’合作,设计一个为留守儿童提供看书空间的书院。‘两个盒子’项目致力于解决留守和流动儿童的情感孤独和教育资源匮乏问题,通过网络连接一个‘城市盒子’与一个‘乡村盒子’,希望以此为孩子们提供以模块化建筑为载体的陪伴成长体系,搭建互助成长型社区。这次他们希望把‘乡村盒子’放在夏木塘的公益祠堂书院,开展儿童剪纸读书等互动活动,需要50平方米的室内空间。”张海翱介绍道,“祠堂的原状保留得非常好,同时需要举办各种活动,为整个村子服务,新的功能必须通过广场上的新建筑解决,所以我们采用的策略是微更新+新建的双重策略。老祠堂内部主要以更新与梳理为主,以实现对原有建筑的最小变化。场地上的新建筑则采用尽量小的体量,以低调的姿态融入场地。”

在这个以大量竹子为重要材质的建筑里,建造过程就是由各种各样大大小小的难题所组成。但是,当张海翱看着小朋友们在完成的作品中嬉戏穿梭,感受这从竹林传来的丝丝凉风,斑驳的光影透过半透明的PC板照射在粗犷的欧松板上,这一切共同作用形成了此时此地的环境,他从内心深处发出感叹:一切都是值得的。“如同化学反应一般,所有的元素恰到好处的作用,创造出了这个场所。同时我内心也掺杂一丝不舍,我了解这个房子的每一块木板和电线,当小朋友们进来后,到处放满图书和玩具,我才突然发现它终究是别人的。正如同罗西所述,建筑师只能给予建筑第一次生命,使用者将给予它第二次生命,也是其真正的生命。”

从人文出发的设计

张海翱与夏木塘的渊源,还不止于此,他是首个乡村改造纪录片——《最美丽乡村之遇见夏木塘》的总导演。对于这样的跨界,张海翱解释道:“其实,我从小就想当一名导演,而现在所从事的建筑师工作,其实和导演是有不少相通之处的。比如,他们都是在讲一个个故事,只是各自的手法不同而已。”简单一句话,其实也道出了他所有设计的原点:人文。

“在如今增量有限的背景下,显然,宏大叙事已经不适合当下的大环境,在资源有限、容纳程度有限的情况下,我们更追求一种精神状态。”在张海翱看来,建筑不再只是拘泥于设计所带来的快感,不再只是单纯以技术为导向,而是回归平常之美,让居住者在日常使用中获得快乐,在这个容器中获得自己的人生故事。

粟上海·红园美术馆

类似的故事,还发生在今年六月底。位于老闵行的粟上海·红园美术馆揭幕,它是张海翱及其团队今年完工的城市更新作品之一。早在一年前,他们就在江川路街道老年活动中心举行了两次社区营造节,通过问卷调查和主题互动的形式与居民一同探讨红园的未来发展方向和居民的实际需求,经过调研分析后决定将该房屋打造为社区共享活力的发生器,最终做出了将工业时代的记忆与老上海的烟火气相结合的改造方案。短短几个月的时间,它不仅成为了当地居民的重要文化生活场所,同时也吸引着越来越多的年轻人前去打卡,了解上海的“四大金刚”的前世今生。

“美术馆只是其中的一部分,就在上周,我们刚完成了一个老人社区食堂的工程,而公园部分的改造也正在进行中。江川路街道与上海交通大学设计学院一直有战略合作关系,我们学校离开那里非常近,所以,这是一个在不断更新、完善的长期项目,相信经过十年、二十年的耕耘与积淀所呈现出的成果一定是非常具有样板意义的。”张海翱说道,“我们认为,当下复兴历史街区需要超越传统意义上的建筑物质性修缮,更应深入生活意义的发掘、保护和激活,而进入日常性的复兴。敏感捕捉日常生活中细微的美好与光芒,挖掘历史街区深厚的文化底蕴,融入当代生活美学最大程度地唤醒那些熟悉的邻里空间和公共生活。以空间品质功能性提升和柔性界面融入为目标的历史街区空间综合整治实践,其内核是微空间的针灸式改造和利益相关方的广泛参与,最终重现街区的文化深度和当代生活的人间烟火。”

== 张海翱的其他作品 ==

集装箱之家

上海一位年轻的创业公司CEO,在郊区以每月4500元,租下4个破旧集装箱,作为自己的家和办公室。张海翱对集装箱进行了改造,72平方米,可以住,可以办公,可以聚会。

4个集装箱,每个成本1万。据说,这4个集装箱刚刚改造好,CEO还没搬进去,就被某个品牌看中,要花100万元买下来做展厅。

宠物之家

一个妈妈竟然在50平方米的家里,养了27只猫和1只狗!因为无法忍受家里“脏乱差”的环境,儿子向张海翱求助。张海翱把宠物和人的居住空间分开,用30个磨砂的亚克力盒子,为猫咪们设计了一个酷酷的“公寓”,在整洁、卫生的前提下,让猫和人过上了互不打扰的舒适生活。

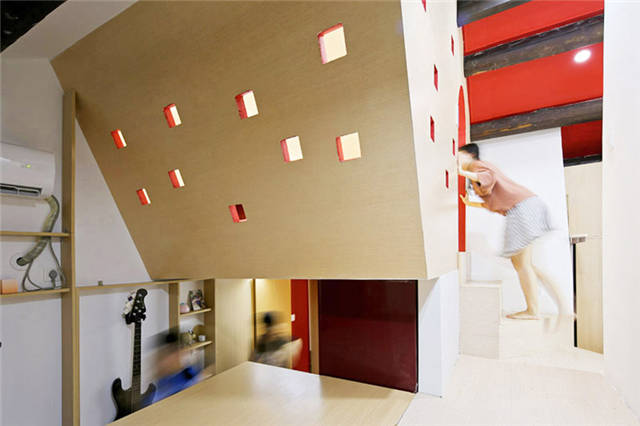

垂园

一套35平方米的老公房里,住着一对父子,自从90后的儿子有了女朋友,父亲就想把小屋改造一下,变成婚房,送给儿子。

张海翱把这个6米层高的小屋,改成了有4个楼层的空中别墅,35平方米做出了130平方米的效果。

张海翱

上海交大建筑系副教授、博士

一级注册建筑师、华都设计合伙人

“建筑不再只是拘泥于设计所带来的快感,不再只是单纯以技术为导向,而是回归平常之美,让居住者在日常使用中获得快乐,在这个容器中获得自己的人生故事。”

——张海翱

生活周刊:你做过各种类型的项目,在你心目中,好的建筑的标准是什么?

张海翱:我觉得,好的建筑必须是贴近人们的感受,是超越物质的。建筑设计最终还是要落脚落到“人”,以人为本。建筑师的专业必定是隐藏在建筑背后,而不是以技术为导向的,很多时候,技术只是一种补充。

生活周刊:可以透露一下最近的工作行程吗?

张海翱:刚刚办完一个展览,叫作“武仪新生——武夷路155号仪电四表厂场地新生”。“武”代表项目所在的武夷路,“仪”为仪电集团及工业历史,“新生”为本项目的改造目标,在现有城市的存量空间里进行改造,创造满足新的职能、定位、使用的创生空间。展览以该项目的历史、环境、功能、使用场景为内容,通过图像、模型、视频等展陈表现,讨论“新生”后的建筑与使用者、社区群众、城市文脉的日常关联。这次展览也是奥默默工作室成立以来的第一次公开亮相。

生活周刊:可以介绍一下你的奥默默工作室吗?

张海翱:奥默默这个名字灵感来源于人类已知的第一颗经过太阳系的星际天体——奥陌陌(?Oumuamua),这个远道而来的天体轨迹独特且令人充满想象。?Oumoumou奥默默工作室以“社区营造”的策略发现使用者最根本问题,以“直面现实”“直面生活”“直面问题”的态度分析问题,以“在地独特性”的设计解决问题。我们希望工作室的实践也和这位天外来客一样,给大家带来独特的启发与思考。

青年报记者 杨力佳

来源:青年报

- 相关推荐