破译青藏高原15万年气候环境,中国科学家讲述冰川考察幕后故事

青年报·青春上海记者 郭颖/文、图

中科院青藏高原研究所湖泊与环境变化团队今年首次在青藏高原纳木错中心湖区近百米水下成功获取144.79米岩芯,将我国湖泊岩芯钻探深度推进到150米级别,有望重建青藏高原近15万年连续气候环境记录。

上海科普大讲坛近日特邀中科院青藏高原研究所研究员王君波、朱海峰,解读高原湖泊与冰川的科考新发现。

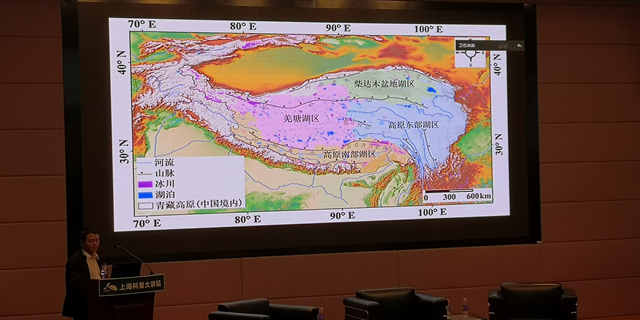

“亚洲水塔是指喜玛拉雅—青藏高原地区。这一地区大约引有2.43万条冰川,冰川面积3.23万平方公里,平均年融水量约360亿立方米,是除极地冰盖以外全球第二大的冰川聚集地。这里孕育了黄河、长江、恒河、湄公河、印度河、萨尔温江和伊洛瓦底江7条亚洲的重要河流。”王君波是中科院纳木错多圈层综合观测研究站站长,也是本次湖芯钻探的核心成员。“藏语里,‘错’就是‘湖’的意思。这里的湖一个接着一个,我们就称它们为‘一错再错’。”

“我们都知道树的年轮有多少圈就代表了这棵树长了多少年,但它同样也可以反映树木生长的气候条件。”留着大胡子的朱海峰被称为“树语者”,在多年高原冰川科考中,他寻找了数千棵高原树木,通过研究树木年轮推断出冰川退缩的时间,这不仅为研究青藏高原古气候提供了依据,也为当下及未来全球气候变暖给冰川甚至整个生态环境带来的影响敲响了警钟。

科考人员克服高寒缺氧等困难,持续开展科研监测和研究,纳木错“守湖人”成为高原上另一道风景。专家们分享了野外考察中多次惊心动魄的故事:有时候可能要在湖面上漂泊几天几夜,有时候上一秒还平静的冰碛垄下一秒就发生了垮塌。

王君波从2005年开始就依托纳木错观测站开展工作。取100米深的湖芯,科考人员需要长时间停留在湖上,风和日丽下的平静湖面常常会因为风云突变而波涛汹涌。让“老守湖人”王君波动容的是那些90后年轻“守湖人”。有一次,风大浪高,暴雨如注,小船都要翻了,经历了一天的疲劳工作,中科院青藏高原研究所在读博士于思维在饥寒交加中,一度被冻得失去了意识。这些年轻人总是让王君波刮目相看:“有承压能力,有吃苦精神,也有拼搏精神,有时候也能受委屈。”而小于却说,搞科研真的太辛苦了,但是她从来不后悔从事这个工作,也没有把自己吃过的苦告诉江西的父母。

王君波说,可可西里白天就零下20℃,湖还不结冰,带上牛粪炉子自己捡牛粪烧,早上烧奶茶吃饱喝足,补充热量,但是上船不到5分钟,冰水的温度立马就传到了脚上,冻得走路都一瘸一瘸的。有时候不能干活,就在帐篷里烧着牛粪炉子,在电脑上看《三国演义》。“在无人区有这样的日子也可以,所以我们从来不寂寞,也不害怕。”

青年报·青春上海记者 郭颖/文、图

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐