福娃变萌猫,非遗衍生作品展让传统艺术焕发青春

青年报·青春上海见习记者 周紫薇/文、图、视频

古老的非物质文化遗产和95后的年轻艺术家,会碰撞出怎样的火花?

1月10日,一场以“体验、再生”为主题的“焕发青春吧,传统艺术!”非遗文化及衍生品线下展在朵云书院戏剧旗舰店拉开帷幕。展览不仅表达出青年对非遗文化的理解与创新,也将启发更多年轻人主动拥抱传统艺术,促进以非遗艺术为代表的传统文化不断诞生活力。

传承|燃起年轻人的非遗保护热情

可触摸、可接近、可探索……那些只在图上见过的非遗技艺,摇身一变成为艺术装置、互动体验、周边产品,在多媒体手段和互动化场景的辅助下,诠释传统文化的活力青春。

展览核心是来自网易LOFTER平台的10位年轻创作者带来的非遗文化衍生品。作为传统文化可持续发展和推广公益项目,“焕发青春吧,传统艺术!”先后邀请到西湖绸伞宋志明、汪氏皮影汪海燕、丹桂木雕林飞鹤、延川布堆画刘洁琼、木版年画汪瑞五位中国非物质文化遗产项目的传承人入驻线上平台,分享非遗技艺与文化,让年轻群体透过网络了解传统艺术。

“一直以来,这些活跃的热衷于创作的年轻人们,他们用自己的脑洞和画笔,或展现汉服之美,或通过绘画致敬各类民间技艺,甚至还有创作者在自己的作品中植入非遗文化。”主办方网易LOFTER的负责人表示,这些都让人看到并相信,非遗等传统文化艺术在年轻人中依然是有市场的,是能创新的。

去年10月,活动启动,累计收到了近600部来自年轻设计师创作的优秀再设计作品。年轻创作者代表先后前往西安、杭州等国家级非遗项目基地,与非遗传承人进行了面对面的交流,并亲身体验非遗项目的制作过程。

创作者刘舒宁和林辰在同一家漫画公司工作,又是室友,两个女生以“肉淡奶”的组合名字共同进行非遗探索之旅,聆听了五位手艺人分享的千年工艺的发展历史。“没有想象中的距离感”,她们对木板年画印象深刻,创作工具和技艺虽然不同,但传统文化承载的审美和艺术却能被准确感知,“在过去,这些传统不也是人们生活中的一部分吗?”

“非遗从来都不是一成不变的,每一代从事这些技艺传承表演的传承人,在承继中又会将自己的体会、经验融入其中,所创作的作品必会留下世代的印记和元素。”木版年画传承人汪瑞老师解读道。

创意|传统艺术在现代的焕新再生

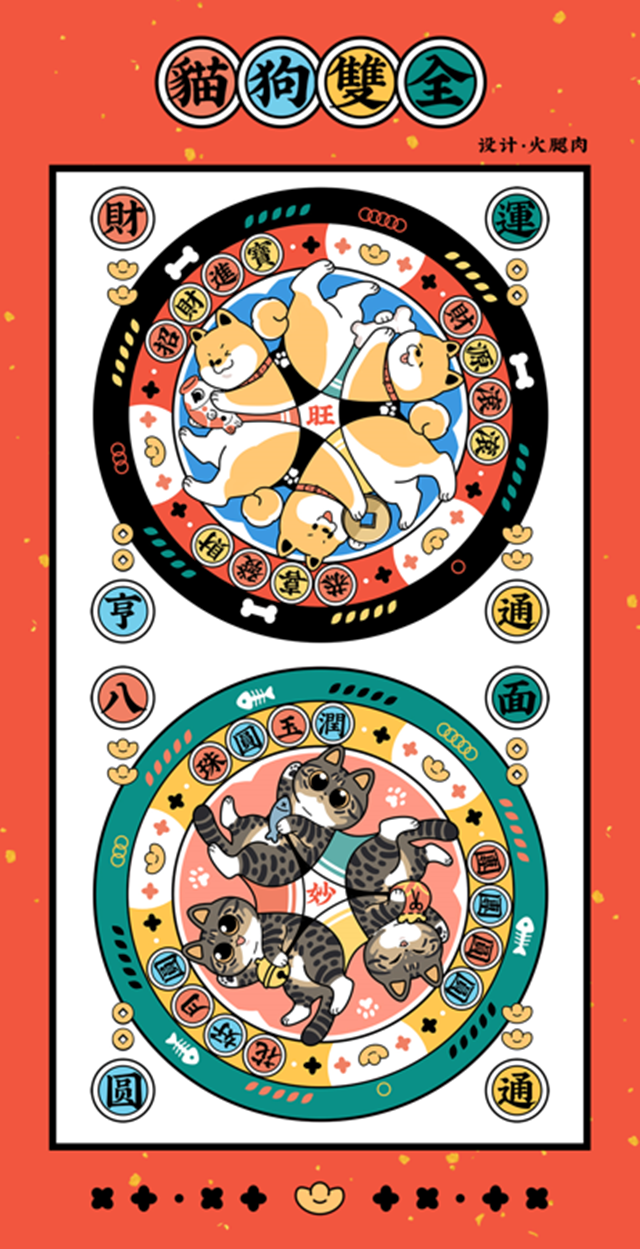

在汪瑞老师的启发下,刘舒宁和林辰将传统年画“六子争头”的主角,从或躬或趴的喜庆福娃,换成了或挠头、或憨笑的“喵星人”“汪星人”。

“六子争头”是传统年画中设计巧妙的经典图样,两个95后姑娘都很喜欢,“不管从哪个角度看都团团圆圆的”,但胖乎乎、扎着冲天辫的福娃形象,对当代年轻人的吸引力日渐式微。

刘舒宁和林辰将传统图案进行动物主题化设计,保持传统图样设计的同时兼顾了现代年轻人的画风审美,“现在有很多年轻人喜欢养小动物,也愿意买小动物相关的周边。”其实,《猫狗双全》中“喵星人”的形象就来源于刘舒宁养的一只名为“圆圆”的猫。

从福娃到萌猫,古老的技艺有了95后鲜活的印记。

予勿创作的皮影灯装置则是一件充满蒸汽朋克风格的机械皮影装置,“皮影本身的纹样和色彩实际上在平面上已经鱼油非常优秀的表现力,但在观看皮影戏后才发现,皮影在动态时,结合舞台、灯光、唱曲时,才能完整地把感官视觉张力呈现出来。”

为了保留皮影中“戏”的精粹,予勿通过现代化的动态艺术装置来更新传统手动的皮影戏演出形态。一个形似电影放映机的“皮影放映装置”,不仅增加了乐趣性和可玩性,同时又可以让更多人了解皮影戏的运作原理。

此外,由道道维创作、取材于西湖绸伞的《西湖之花》徽章组,由沐斤年创作、融合了西湖绸伞和莆田木雕的《小牛转乾坤》,由夜渣创作的3D皮影小夜灯等,都深受非遗老师们认可,“传统艺术在当代年轻人手中展现出了新面貌和新的可能性。”

理念|让年轻人玩起来

如何让非遗传统工艺融入年轻人的生活?年轻艺术家们以“时代性和实用性”作为新旧融合的桥梁。

漫画家组合“田螺打奶组”创作的“都市女子图鉴——是谁的剪影”作品,提取了传统皮影戏的人物形式,尤其是四肢/块面组合等形式进行画面人物设计,配色则采用了中国戏曲的上五色与下五色。

艺术形式源自传统艺术,内容缺是网络时代的拓展表达。创作者将“现代都市女子”的丰富记号,与网络时代的诸多特征一一结合。当瓶瓶罐罐的化妆品取代了对镜贴花黄,当手机与健身取代了锅台灶盘,“都市女子图鉴”描述的场景让年轻人会心一笑:一边喝着“肥宅快乐水”,一边“举铁”;左手“莫吉托”,右手“保温杯里泡枸杞”……皮影戏拥有了更多的生活气息,并成为大众乐于接纳的自我表达。

更为重要的是,“田螺打奶组”将原本只能被展出的非遗传统艺术,变成诸如环保袋、手机壳、耳罩等触手可及的物品,将传统穿戴于身,或是以传统技法上演现代都市戏剧……结合自己的脑洞创意和当下年轻人所喜爱的潮流和时尚,艺术家制作出了别具一格的衍生设计品。

这也是西湖绸伞传承人宋志明老师在展览现场分享中提及的观点:“非遗再设计中最大的困难,就是如何充分挖掘‘功能性’。非遗和传统文化若不能融入眼下的衣食住行,就很难被大家接受。创作者需要琢磨如何在更多的衍生品设计中体现非遗的‘实用性’和‘生命力’。”

据悉,本次展出的13件衍生作品都已经同步在网易LOFTER市集上架售卖,而传统艺术焕新计划也将持续办下去,激发年轻人走近中国传统艺术,用自己喜爱的方式去为传统艺术进行再诠释和焕新。

青年报·青春上海见习记者 周紫薇/文、图、视频

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐