玩转科普的UP主|“相声流”植物科普你听过吗?

青年报·青春上海见习记者 陈嘉音

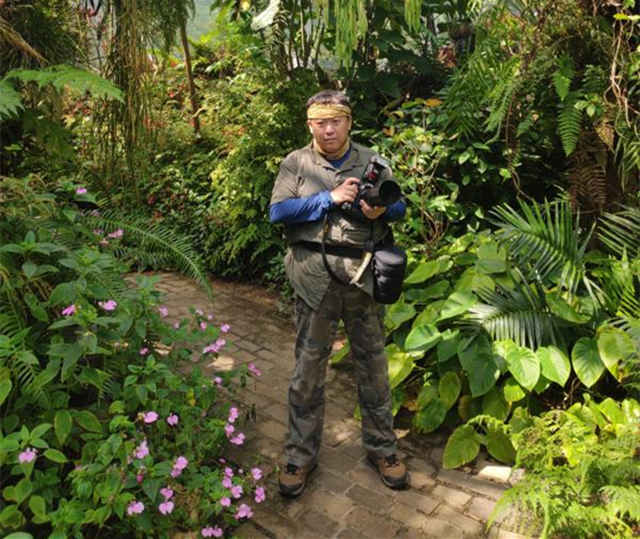

春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。自然季节的转换更替不息,自然的观察者也无法止步。今年是王辰从事科普写作的第17年。2020年7月,除了科普作家、博物杂志特约编辑和摄影师之外,他有了一个新的身份——B站UP主。如今,UP主天冬ASP的系列视频《天冬博物日志》已收获300万播放量。而他依靠诙谐幽默的科普解说,也被粉丝称为“科普界的相声选手”。

王辰始终相信,大多数人对自然都是有好奇心的,而他的任务,是将隐藏在寻常植物背后的自然人文背景展现出来,满足人们的好奇心。

▼ 缘起 ▼

“大风子、麻疯树、见血封喉、鸡矢藤、猪屎豆、臭屎茉莉,您听听,植物的名字多优美啊。”一段报菜名式的介绍后,弹幕纷纷吐槽这位UP主“嘴巴秃噜得贼快”。当粉丝评论道“我又来听单口相声啦。”他又语气夸张地说:“相声,这么神圣的艺术形式,我这哪儿够呀。”

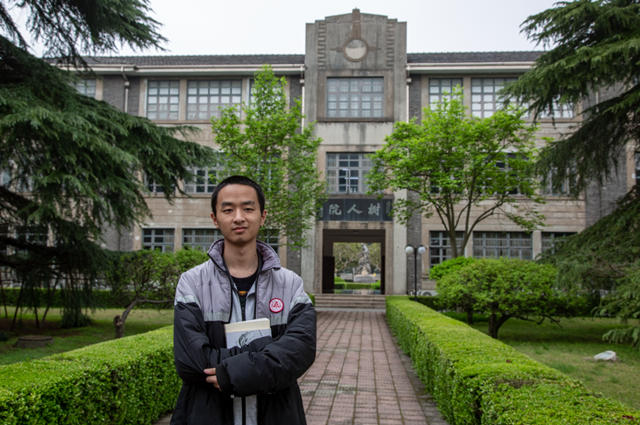

这位“科普届的相声选手”名叫王辰,生于1981年。从小便热爱文学和自然的他,在1999年考入北京师范大学,学了四年的生物学,又学了三年植物学,最后成为了一名科普作家。

王辰的科普写作缘于大学时代,因为在论坛上笔耕不辍,被科普编辑关注。2004年,《博物》杂志正式创刊,还在念研究生的王辰开始给《博物》写稿,毕业后,他顺理成章地成为了《博物》的编辑,一直在那里工作至今。

“科普这件事,像是一个传递。”在王辰眼里,科普工作者像是把科学的发现研究包装出来给观众。“无论是零散的点,还是整套的体系,你的用户需求都是不一样的。而你要思考,怎样能让他们更愿意看你的东西。”

开启植物科普之路后,王辰陆续出版了《华北野花》《桃之夭夭》《野草离离》等植物科普著作。“写稿子、拍片子,写我自己的书,讲述老百姓自己的故事。”他期待,所有人都能在他这里找到对植物、对自然的兴趣。

▼ 转型 ▼

去年的疫情改变了大家的生活方式,也导致外出机会大幅度缩水。于是,王辰开始探索新的表达方式。

“现在视频类的科普还是比较稀缺。植物类的更是如此,网上对野菜野果表达得不准确,但偏偏这个内容还挺火的。”王辰说,网络平台上“标题党”太多,诸如“全球剧毒的三种东西”“这种野菜你吃对了吗”……用这种方式,确实能吸引流量和关注,但博关注的“伪科普”更像是一锅可口的毒药,它创造了一种假象,让我们笃信错误的知识。

这些年来,王辰始终关注科普和青少年良性互动。“除了获得阅读量和关注度,我更希望传达出一种认识自然的方式。”在王辰看来,面对青少年,科普的形式可以多样,但必须触及核心的问题。

这两年,从平面媒体转型的并非只有他一个人,他的同事张辰亮负责运营的“博物杂志”在微博上是科普界的网红。“我做科普也受到小亮的影响。”王辰告诉记者。如今视频科普配合自媒体的传播方法和语境,已经借着社交化媒体发展成了一个新的体系。

不过王辰坦言,虽然有“曲艺天赋”加持,但从文字到视频转变,并不容易。“动物能动,植物得靠你来讲解,靠你来动。”作为视频制作者,他要审视观众的注意力分布,同时配合好整条视频的节奏。因此,他渐渐形成了“相声式”的讲解风格,大受好评。

在B站上,视频《荨麻,真扎人!真疼!》《谁是菟丝花?寄生植物来了》《街边花坛的正确观赏姿势》让不少粉丝“解锁”了日常植物背后的科学知识。一位叫做暹罗小兔的网友在视频下留言:“感谢你的科普,把一个如此庞大如此美好的世界的一个角落展现给我看。”

▼ 挑战 ▼

科普视频无疑是他近期发力的一个内容。在收到粉丝的反馈后,王辰体会到视频带来的挑战——它带来了观念输出的便利,也对表达的严谨性提出了更高的要求。

有一次,他在二次元博物学视频里,通过动漫《无能力者娜娜》讲解了日本的花语文化。视频发出后,有人发出质疑,绣球在日本颜色不同花语也不同。动画中的蓝紫色紫阳花花语是冷淡,无情,锲而不舍的爱情。他才发现,自己找的参考有所不足,于是就重新查了文献更正,并置顶了这条评论。

“说错了要认,不能说我是一个大V,心理上就不能接受,这是做科普的态度。”自从《天冬博物日志》上线以来,总有粉丝将一个个提问抛向天冬。这些问题成为天冬潜在的选题方向,也成为他反思科普成果的另一种方式。

如何在互联网上理性讨论?无数次沸反盈天的网络骂战证明,网络并不是一个能够平心静气讨论的空间,这也让一众科普工作者有了 “如履薄冰”的感觉。当他看到在2021年B站拜年祭里,主角要认出18种植物时,马上跟进了一条视频,进一步做出解释并指出了不足。“将科普融入到动漫中,编剧这波操作,我是举双手双脚呆毛赞成的。”他特意发了一条“防杠申明”。“站在纯内容的角度来看,如果植物只是一个烘托气氛的作用,它在准确性没有那么高,这完全是可以接受的。”

从事科普这么多年,王辰始终相信,大多数人对自然都是有好奇心的,而他的任务,是将隐藏在寻常植物背后的自然人文背景展现出来,来满足人们的好奇心。有一次,他收到读者来信,这名读者称自己是看了他的专栏到后对自然植物产生兴趣,高考时报了生物学的专业。“感觉很开心,也很有动力。”他说,这是双方互相的影响。

== 对话 ==

记者:你的名字“天冬ASP”有什么含义吗?

王辰:其实挺逗的,这是当年实习时候的代号。我们每个人都叫一个植物名。雉隐天冬刚长出来一大丛,我体积比较大,就用了这个名字。后来在论坛上的网名基本都叫“雉隐天冬”。在B站注册的时候觉得四个字太长了,就取名叫天冬了。

记者:在你看来,B站知识区的用户画像是什么样的?

王辰:我觉得B站的用户都非常年轻,很有活力。他们的互动性非常高,并且对知识有一定的需求,接受度比较高。

记者:做了科普这么多年,最大的感触是什么?

王辰:近几年,因为做科普,也做教辅,一个深刻的感觉就是,学生们的知识积累,甚至知识体系的构建,还有眼界和思考方式,真的有很大的差距。如今获得信息的渠道非常多样,家长的能力和见识也各不相同。有的学生,比老师强,而且这种强,不是你知道一个两个冷僻的知识点,而是整体的。老师容易禁锢在自己的舒适区,所以一直积极进取、主动学习、接受新事物、增长见识和新能力的老师,真的值得尊敬。

青年报·青春上海见习记者 陈嘉音

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐