荐读|将爱以更高的形式展现——沈念《世间以深为海》简读

□斤小米

总有冲破樊篱者,将小说的技法、散文的真诚、杂文的深刻以及诗的凝练优美糅杂在一起,不受篇幅限制,以看似更随心所欲的写法,书写波澜壮阔的生活。既以深情参与生活,又凭冷静反思人生,将“情”与“道”完美结合,为散文写作提供新思路,使这一古老文体呈现新面貌,是之谓“文学的发展”。

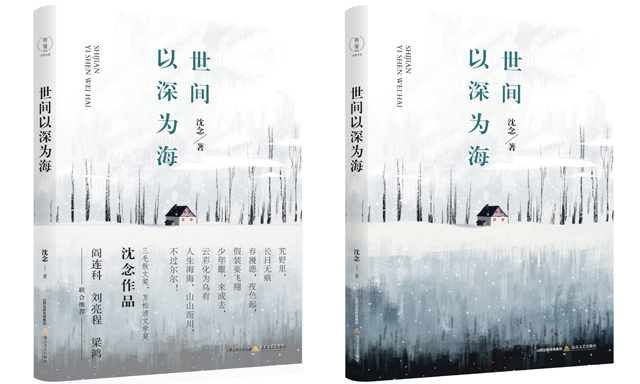

沈念便是众多散文创新者中的一位,他有洞庭湖丰盈的水汽养育的饱满灵魂,有教师生涯磨砺而成的博大深情,亦有记者经历带来的冷静睿智,更有大量小说书写训练出的叙述能力,于是,他在一众于传承中创新的散文写作者中脱颖而出,自成一家,凭借其个体参与度极高、悲欢与世同行、旁观但不冷漠等特点,形成“冷静悲悯”之风格。其作品磅礴、驳杂、大气、绵密,整体给人一种“蔚然深秀”之感。这一特点,在他新出版的散文集《世间以深为海》中表现得尤为突出。

镜头即态度

“遥想更早的出发,阡陌纵横或是莽莽荒漠,走到那个洞穴前的跌落,从那里陷入,并非被迫,实属自愿。”

——《士别的缺失,或万象森罗》

照片便是完全客观真实的吗?答案是否定的。照相机背后的那个人对待世界的态度,决定了他的镜头会对准什么。专拍花开者,有对美的极致追求;只摄鸟飞者,多的是灵动高远之梦想;对准天空云朵者,迷恋变幻莫测的世界;留下战争残骸者,饱含对血腥厮杀的贬斥——看似再现真实场景的镜头,反而通过真实到毫发毕现的客观精准与沉默到不容片刻抒情的克制,掩饰了摄者本身暗流汹涌的无声呐喊。

这便是沈念散文给人的整体印象——如同摄相机镜头一般,以极精准冷静、客观从容的方式切入题材,选择生活道路迥然相异的写作对象,却表现着其内在本质的高度统一,即略去时代性,从更普遍的意义上表现平凡小人物的灰色命运。

可能源于做记者的职业敏感,他选取的都是小角度大题材,其中,“死亡”的话题是他最为关注的,因为对于生者而言,死是那根最能震痛心灵的弦,而每一个非正常死亡的底层人背后,一定有许多无法言说的细节。在《长日无痕》里,少年猛子的娘受乡村不能解释的怪病白癜风而痛苦,最后莫名其妙地落水;在《云彩化为乌有》里,于狂风暴雨的湖面救人的庆生最终自己被狂怒的水吞没;在《夜色起》里,因为一次骨伤长久难愈患上抑郁症的二妈“迷恋上那个安逸的死亡”;在《死亡演出》里,地下酒吧的领舞女郎多次服用安眠药最终无法救治……众多在他生命中离场的普通人,一定都有各自胜过死亡的痛,非心存悲悯之人,不可能将目光过多地投射向他们。

克里稀那穆提说,只有当思想活动完全止息时,慈悲才会出现。所以,悲悯心是在长久凝视这个世界后拥有的直觉。为什么在《世间以深为海》这本集子里,会有那么多弱者在场?从失盲者、失眠者、失语者、失忆者、失踪者,到塔叙者、失独者、夜店者、疯狂者、患病者……沈念将镜头对准他们,痛他们之所痛,思他们之所思,又在不经意中给这样的散文写作留下大量空白。就散文创作而言,镜头般的态度,旁观者的身份,使沈念的散文有了一种冷冽的气质。

繁复即优美

“它匍匐在我记忆的丛林深处,杂草凄凄,满身孤独,蛊魅摇荡,被时光的洪流掩盖。”

——《塔叙者》

再明晰的态度,如果缺少了表达的力量,便只能流于简单。沈念的记者经历使其反新闻书写的简洁之道而行之。其叙述方式的繁复,使其作品表现出一种铺张扬厉的美。与沉默安然斯文细心的沈念本人相比,他仿佛一直把要说的话都憋着,就等着在文章里一口气说完。而这种繁复又奇怪得很,明明你觉得他铺天盖地汹涌而来,可到最后又一脚刹车,不再展开,恰到好处地克制住了,延续的是选择材料的客观冷静,暗藏的是奔腾冲杀的力量,蔚为壮观。

这种特点最具有代表性的文章集中在第一辑《少年眼》里,一是篇幅的庞大,一是内涵的深刻,一是语言的磅礴。

长篇散文《少年眼》是作者通过少年的眼睛看到世界中不同于常人的他者,此篇可谓《世间以深为海》第一辑的精髓,它包含“之失明者”“之失忆者”“之失踪者”“之失语者”“之失独者”“之失眠者”,光看标题便能知道其投射关注目光的,是一个多么孤独而艰难的群体,而大篇幅关注“失”,更可见其驾驭大题材的决心。“失”的对立面的“得”,是“曾经拥有”或者“应该拥有”。“失”本身就带着一股“痛”,如何既述说凡俗之“痛”,又脱开水草般密密麻麻千头万绪之“痛”的纠缠,使原本形而下的人间故事,上升为形而上的深度思考,是写这类题材最难之处。

繁复而沉重,空灵而优雅,这两种不搭界的感觉,唯有通过语言文字才能达到高度统一。

对于“失明者”,一个少年的好奇在于永远失去光明的世界究竟什么样子,为了了解,他“仿佛被巨大的恐慌撞倒在地,真切触摸到失明者隐埋的伤痛”,最终懂得,“即使失明者能获得世界上最庞大的善意,但他们只能抱着明亮的白天哭泣”。

对于“失忆者”,一个丢失了记忆的人,在少年的心中,“像是一颗深水炸弹突然在心头爆裂”,一个失忆的女人写满故事的一生,以奇特的形式被他人复述——“女人的爱情和经历似乎是经不住推敲的。像一条曲弯的山路,阳光照不到的地方树荫遮蔽、凉气袭人。”此岸到彼岸常常是遥不可及的距离,然而,只要心灵足够敏锐,文字足够真诚,一样可以抵达。在此抵达的过程中,一切的繁复均可呈现优雅之态。

对于“失语者”,他想说的是生活的残酷与丑陋使一个原本美好而优秀的少年走向永恒的沉默,那个少年会写“把风撕碎成落叶,把雨拼贴成河流”这样的诗句,却不再愿意让世人看到他内心的一个标点符号。

深广即创造

“世事多悲怆,生活中个体的悲伤仿若湿岩上的苔藓,发出鲜绿却沉重的光芒。”

——《夜色起》

写作成功与否,很大程度上取决于作者认知世界的态度。沈念以悲伤、病痛、死亡这种人类普遍无解的情绪作为书写的母题,这是由他思想的深广所决定的。这些经历痛苦的人,严格意义上来说,都是普通大众,并没有身份区别。因此,“我”即“他者”,“他者”亦为“我”,从旁观到亲历,界限并不清楚。普遍投入到“他者”的痛之中,才可能引发更多共鸣。而他者的“痛”,往往隐藏于身体经脉之下,很多内容只能以最真实的笔法去虚构。虚构产生了创造,创造便是作品的生命力。

对于沈念的创作而言,“创造”本身所带来的生命力之美,远远超过仅仅只是抒写心灵或者重复过往所带来的满足感,而散文受到“真实性”的限制,“创造”的力量明显不敌小说,但一旦突破“创造”的瓶颈,便会有源源不断的灵感。他打通了散文与小说的任督二脉,借由深广的思想,创造了无穷的可能。

《身体之霾》是此书中唯一以“我”为全部写作中心的一篇,解剖这一篇的创造力,便能轻而易举地解读其他以“他者”为写作对象的篇目。他写道,“我的身体又开始悸痛了。就像那翅翼在遥远的密林里的一次扇动,裹在远涉重洋的气流里,跟随春天降落在身体的深处”,把一个遥远的画面推到读者面前。身体的不适和心理的不安,他并没有处理成写实,而是像藏在身体里的疾病一样,跟读者“躲猫猫”,在寻找“霾”的根源的过程中加入追问与反思。一边写病,一边穿插其采访对象,两线并行,最后交织在一起,将个人疼痛与社会疼痛不动声色地绞于一处,最后找到解决问题之道。

“那些满世界奔跑,喧嚣或安静、庞大或渺小的疼痛,那些生活中的灰霾,看似只是个体的,也是所有人的疼痛”,当一个作家敢于询问审视自身,产生无限挖掘的力,那么,外部的无穷自然就能带来巨大的空白。因此,他将镜头深入普通大众,既可以从面上扩展,也可以从个人生活的深度上挖掘,使作品具有无限创造的力量。

少年即归乡

“你可以想象,一个少年,为了一次抵达,要走过多么繁复的心路,经历多少场千情万绪的战斗。”

——《少年眼》

再回到文学的母题上。一个作家的创作,最终都将回到生命中最浓墨重彩的现场,这是文学意义上的“归乡”。如同奥德修斯远征希腊,返回时即便遇到卡吕普索这样的仙女,许诺以不老不死,他仍旧舍弃一切回到原乡,文学的“归乡”是一条艰难的路,但返回的过程亦不失浪漫。

对于沈念而言,《世间以深为海》是通过回归“少年”时候“归乡”的,在这本集子里,始终有一个“少年”,用最纯真的眼睛看着当年发生的一切。《长日无痕》里,少年与猛子去捉蟋蟀,渐渐揭开生活的画布,看到满目斑斓之下的无奈与不堪;《少年眼》里的少年,会去追随瞎子试图了解盲人的世界、从众人的聊天里想象一个爱上诗人的女子;《塔叙者》中的少年为了找到那尊矗立在一眼望不到尽关的“波浪”之上的塔,为了向往中的神秘之所,一路追寻,最终在接近它时失去它的踪影;《来或去》里的少年,与同学一起,仅凭一个“记在心里的地址”去有好几家大钢铁厂的城里找同学的姑妈……在其他没有出现具体的“少年”的篇目中,仍旧活动着一个“少年”的影子:少年是充满好奇的,世界在少年的眼里是被放大了倍数的,正因如此,他才能看得更清楚更真实。

在许多人物与故事的展开中,少年时生活的真实细腻的描绘是对内的追寻,长大后接触的人世苦痛的旁观式了解是对外的追问,那些非正常死亡的外部与不断追寻归去的内部之间产生自然的抵抗,散文的张力在这种抵抗中产生。落叶归根,不只是现象,更是哲理思考,如果说每一个人都注定最后如同奥德修斯一样走上归乡的路,沈念精神意义上的归乡便是少年往事中那些刺痛他的部分激发的。他带着“生命不安”的困惑出走,又带着“生命何方”的追问归来。

普鲁斯特说:“生命是一连串孤立的片刻,靠着回忆和幻想,许多意义浮现了,然后消失,消失之后又浮现。”在《世间以深为海》的后记里,沈念用一句话给这孤立的生命做注脚,“我在万般煎熬中终于懂得,我们来此世界,就是生死场上观摩人间世道情态,也将自我表演给别人看”。正因如此,他才能从深陷的悲伤里走出来,才能走到那悲伤的终点——爱,并将这种爱以更高的形式——悲悯展示出来,也终将他的散文写出了蔚然壮观的气象。

(散文集《世间以深为海》,沈念著,2021年3月,北岳文艺出版社。沈念:湖南省作协副主席,作品曾在《人民文学》《十月》《小说选刊》《小说月报》《新华文摘》等刊发、转载并入选多种年度选本。曾获十月文学奖、三毛散文奖、万松浦文学奖、张天翼儿童文学奖等。斤小米:原名王芳,已出版散文集四本,在《北京文学》《青年文学》《散文选刊》等纯文学刊物发表多篇散文作品,在《名作欣赏》《中国艺术报》等发表多篇评论。)

斤小米

来源:青年报

- 相关推荐