宝藏展馆!细数中国共产党创建历史陈列十大看点

青年报·青春上海记者 刘昕璐/文 施剑平 施培琦/图

中共一大纪念馆今天正式揭开面纱。纪念馆内,《伟大的开端——中国共产党创建历史陈列》也一同亮相。

此次展览系统梳理馆藏文物,从馆藏12万件(套)文物和近年来从国际国内新征集的档案史料中精挑细选612件文物展品,比之前的基本陈列117件大大扩容。

加上各类图片、艺术展项等展品,展品总量由原来的278件增至1168件。很多平时难得一见的珍贵照片、珍贵文物纷纷露面,如第一部分采用4.7米大型通柜,展示了大量近代精品文物。记者探馆后,列出最不容错过的十大看点。

▎全息感受"开天辟地"

“开天辟地大事变”是中共一大纪念馆展陈中的亮点之一。其中,采用沉浸式场景影像技术,模拟旧址外貌和当时的周边环境,令参观者仿佛走进了1921年的望志路。

当裸眼3D沉浸式影像空间缓缓打开,1:1复原的一大会址场景里,方桌、圆凳、靠椅、吊灯、茶壶、花瓶等均按会址原物高仿。馆方还精心挑选特型演员参与录制,运用国内最新的CAVE影像系统与全息裸眼3D、真人等身全息成像技术、数控超大升降幕等多媒体技术,结合真实场景,还原了中共一大七天会议的全过程。

沉浸式画面,表现了会议筹备、开始、激烈争论,转移到嘉兴南湖红船的曲折惊险的历程。

▎白铜雕塑“本党定名为中国共产党”

走进中共一大纪念馆,气势恢宏的序厅以“历史选择、伟大起点”为主题。正前方,13位中共一大代表全身铜像雕塑映入眼帘。一百年前,这批革命先烈从石库门中走出,开启了建党的伟大征程。

铜像两侧,中共一大通过的《中国共产党第一个纲领》在金箔的勾勒下熠熠生辉。由于《中国共产党第一个纲领》至今只发现了英文版和俄文版而没有中文版,馆方花了一个多月时间,从文字版式、字体到格式、间距、标点符号等都经过反复考证、斟酌、调试,终于在有弧度的"纲领墙"上呈现出完美的视觉效果。

在展厅,白铜雕塑再现参会的13位一大代表和2位国际共产代表,共同讨论《中国共产党第一个纲领》、宣读纲领的第一条“本党定名为中国共产党”这一历史瞬间,再现中国历史上这一开天辟地的大事变。

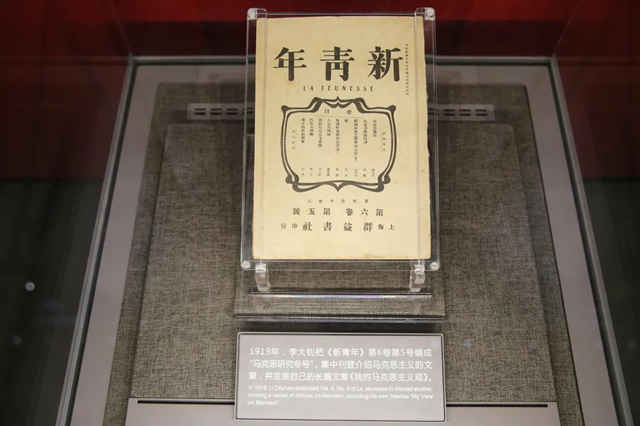

▎《新青年》“马克思主义”研究专号

在中共一大纪念馆“主义的抉择”展项,陈列着100件五四运动前后出版的进步刊物——传播马克思主义、社会主义的报刊杂志。

其中,一本1919年《新青年》第六卷第五号被放在正中央的位置上。李大钊把它编辑成"马克思研究专号",集中刊登介绍马克思主义的文章,并发表了自己的长篇文章《我的马克思主义观》,这篇文章标志着李大钊转变成为马克思主义者,也标志着马克思主义从此在中国进入广泛传播阶段。

这个展区配合多媒体视频,详细讲述经过五四运动的洗礼,中国先进知识分子经过反复比较、推求,在众多“主义”里,最终选择了马克思主义。

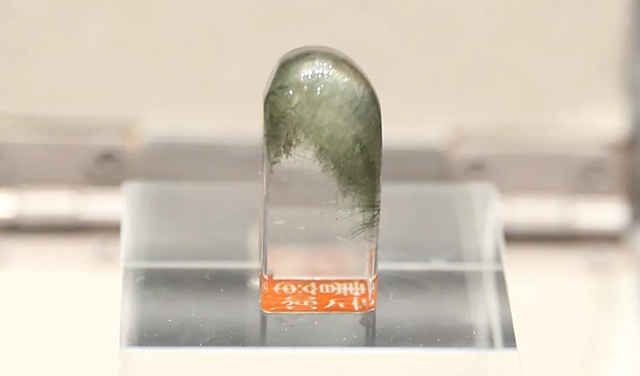

▎邓世昌的发晶书章

从序厅往右走,首先进入展览的第一部分“前赴后继 救亡图存”。从19世纪中叶起,西方列强接踵而至,中国逐步沦为半殖民地半封建社会,中国人民遭受着帝国主义的侵略和封建主义的压迫,这一部分用大量史实生动讲述了中国共产党创建的历史背景。

为挽救国家和民族危亡,中国人民奋勇抗争,写下了可歌可泣的悲壮篇章。1894年中日甲午战争时,爱国将领邓世昌在黄海海战中壮烈牺牲。展厅中特别展示了邓世昌的遗物——一枚发晶书章。这件一级文物是由邓世昌的孙子送给纪念馆的。

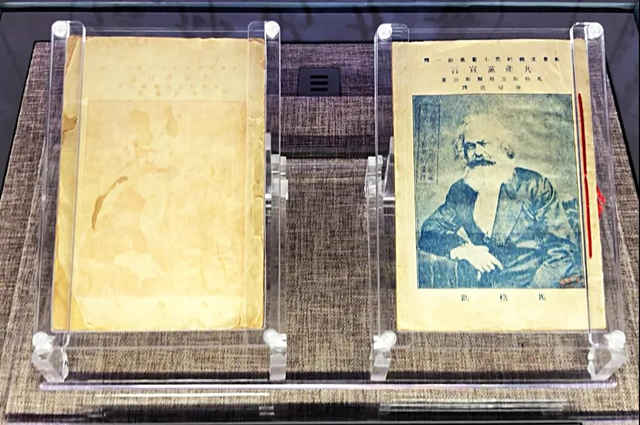

▎72种《共产党宣言》首次全部展出

如果问中共一大纪念馆的“镇馆之宝”是什么?金牌讲解员会告诉你,是《共产党宣言》第一个中文全译本。

此次,来到“真理的味道”展项前,正前方的玻璃柜内,有两册泛黄的小本子,均印有马克思半身肖像,其封面分别为蓝色和红色,是著名的“蓝本”和“红本”。《共产党宣言》第一个中文全译本是馆藏一级文物。

该译本由陈望道翻译,1920年8月,由中国共产党早期组织以上海社会主义研究社的名义出版。正前方的展柜内,展出的是1920年8月、9月的第一、第二版。如果仔细观看,会发现红色的那一版封面上,由于印刷仓促,秘密出版的8月版《共产党宣言》,书名错印成了《共党产宣言》。

此次,“真理的味道”更是将馆藏镇馆之宝《共产党宣言》72种全部展出,与背景三折LED屏幕结合,形成三组互为呼应、又相对独立的故事场景,演绎三个篇章。

“真理的味道”,讲述陈望道在老家翻译《共产党宣言》的故事。

“信仰的力量”,讲述又新印刷所出版《共产党宣言》,推动马克思主义广泛传播的故事。

“初心的守护”,讲述共产党人张人亚和父亲冒着生命危险守护《共产党宣言》等革命文献的故事。

▎“南陈北李,相约建党”雕塑

1920年初陈独秀和李大钊相约,分别在上海和北京酝酿建立共产党组织,促进马克思主义的广泛传播,推动马克思主义与中国工人运动的结合,为中国无产阶级政党的创建做好准备......

如今的展厅内,有一处是陈独秀和李大钊的雕塑,他们身后是阳光灿烂的动态背景。雕塑一侧设置了上海老渔阳里2号建筑场景,另一侧布置了北京亢慕义斋场景,同时配合播放动态连环画视频,用图片和文物共同讲述着“南陈北李,相约建党”的故事。

▎李大钊使用过的打字机

这架“CORONA”牌英文打字机,系孙中山的秘书吴弱男在英国购买,1925年秋,李大钊在北京曾向吴弱男借用过这台打字机长达一个月,在北京开展革命工作,并亲自用这架打字机打印过不少秘密文件。现为馆藏国家一级文物,收藏于中共一大纪念馆。

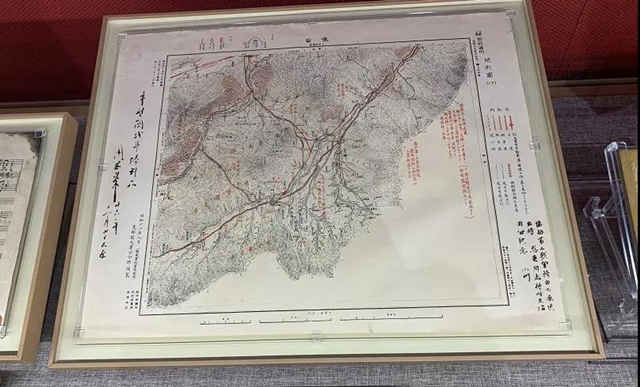

▎八路军在平型关大捷中缴获的日军地图

在展览“砥砺前行 光辉历程”部分,许多新民主主义革命时期的珍贵文物一一呈现。据介绍,这是从一大纪念馆馆藏文物中挖掘出来的20多件珍贵文物,可谓亮点频呈。

展柜中有一件“八路军在平型关大捷中缴获的日军地图”,上有周恩来题字,属于一级革命文物。

1937年9月25日,为了配合第二战区的友军作战,阻挡日军攻势,八路军115师根据中共中央的指示,在平型关一带设伏,打响了抗击日本侵略者的枪声。八路军充分发挥近战和山地战的特长,集中较大兵力对日军进行伏击,取得首战大捷。

一旁,还展示了著名音乐家贺绿汀《游击队歌》的原谱手稿。抗日战争爆发后,贺绿汀参加了上海文化界救亡演剧队,到各地宣传抗日救亡。贺绿汀在抗日前线创作的《游击队歌》广为传唱。

▎李白烈士修理电台的工具

新中国成立后,为了纪念在上海长期从事党的地下工作的共产党员李白,以他为原型,拍摄了电影《永不消逝的电波》。

为迎接解放,许多共产党员都在秘密战线的斗争中英勇牺牲。展览里,李白烈士生前修理地下电台使用的工具和配件,让人震撼。1949年5月7日,离上海解放仅20天,李白遭国民党特务秘密杀害,年仅39岁。

2009年9月,李白被评为100位为新中国成立做出突出贡献的英雄模范之一。他生前工作时使用过的工具、零件和用品,由他的妻子裘慧英保存下来,并于1959年捐赠给中共一大纪念馆。

▎微缩模型演绎光荣之城

用多媒体数字沙盘的方式,以20世纪30年代上海主城区城市专业制图为基底,搭建大型实景式上海城市形态微缩模型,同时运用数字化影像等手段,全面展示从1921年至1933年中共中央机关在上海期间的重要红色足迹。

青年报·青春上海记者 刘昕璐/文 施剑平 施培琦/图

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐