借谷证、红军粮票……这些红色票据背后有故事

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文、图

借谷证、红军粮票、谷子期票、小米票……这些票据都是什么?长什么样子?背后又有怎样的故事?这些问题,可以在上海财经大学为庆祝建党百年而专门策划呈献的红色文物专题展“枪杆子与钱袋子——馆藏红色票据专题展”中找到答案。

150件红色票据

展现红色财经历史

1928年,我党建立第一个农村革命根据地——井冈山根据地。随着根据地的不断扩大和土地革命的不断推进,毛泽东同志和其他领导人深刻认识到:革命想要成功,必须一手抓枪杆子,一手抓钱袋子。

在土地革命战争时期、全民族抗日战争时期和解放战争时期,红色财经工作始终与武装斗争,根据地、解放区建设紧密结合,从“打土豪、分田地”到“交租交息、减租减息”,再到“耕者有其田”,从统一累进税局部推行到完整税收体系在全国确立,红色财经为革命战争的胜利,发挥了重要的保障和支撑作用。

6月23日开幕的这一专题展,从上海财经大学博物馆馆藏文物中精选近150件红色票据,包括土地税票、借谷证、红军粮票、工商税票等,由“红色财经大事记”“收拾金瓯一片,分田分地真忙”“自己动手,丰衣足食”和“发展生产、繁荣经济、公私兼顾、劳资两利”四部分组成,多维度回顾了红色财经发展历程和对革命胜利的重要贡献。

“借谷证”的故事:

借得了谷子,赢得了民心!

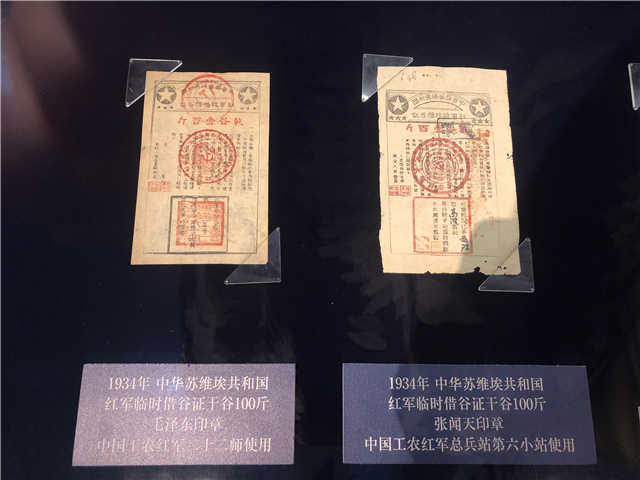

所谓“兵马未动,粮草先行”。1931年11月7日,中华苏维埃中央临时政府成立。敌人为了扼杀即将燎原的红色政权,在军事上、经济上进行了双重封锁,红军的粮食供给变得尤为困难,在这样的背景下,红军为了取得临时性的粮食供给,曾向农民开展了三次较大规模的借谷运动,借谷证应运而生。

记者看到,借谷证有由时任中华苏维埃共和国中央执行委员会委员兼财政部长邓子恢签发的,有由时任中央政府人民委员会粮食人民委员(粮食部长)陈谭秋签发的,还有在1934年第三次借谷运动中由毛泽东和张闻天签发的。

专家告诉记者,与国民党反动派的巧取豪夺、无偿征用老百姓的财物不同,老百姓借粮后持有的借谷证都能得到足额兑换。解放后,人民政府仍继续落实当年红军的承诺,兑现了群众手中持有的大量借谷证。一张小小的借谷证,成了信用的凭证,让我们看到红军、中国共产党既借得了谷子,又赢得了民心。

“统一累进税”的故事:

“存粮存款有多少,我样样报周全”

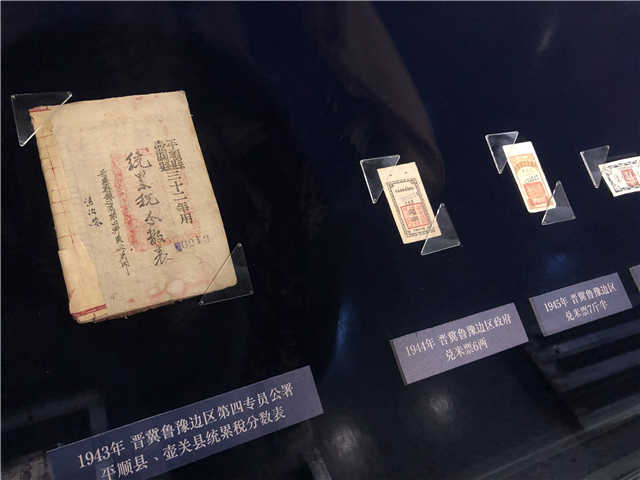

统一累进税,简单说第一是统一,即将各种收入统一于一种办法来收税;第二是累进,即根据总收入的不同等第采用不同的税率。中国共产党早在建党初期即倡导实施统一累进税。全面抗战时期,1941年晋冀鲁豫边区政府开始实行统一累进税,颁布和实施了《统一累进税条例》,其原则是“钱多多出,钱少少出”。

为了推行统累税,边区文艺工作者还特意创作了歌曲《报财产》,歌词唱到:“人人都喜欢,笑容布满面,向着那审委会报告财产。村东里有麦田,村西里有菜园,存粮存款有多少,我样样报周全。不虚报来不隐瞒,争取做模范,得儿零叮哟哟!争取做模范。”

作为新民主主义经济政策的重要组成部分,统一累进税政策的实施,减轻了根据地人民的负担,为推动抗战胜利发挥了重要作用。

“军用流通券”的故事:

见证解放战争战略决战的重大转变

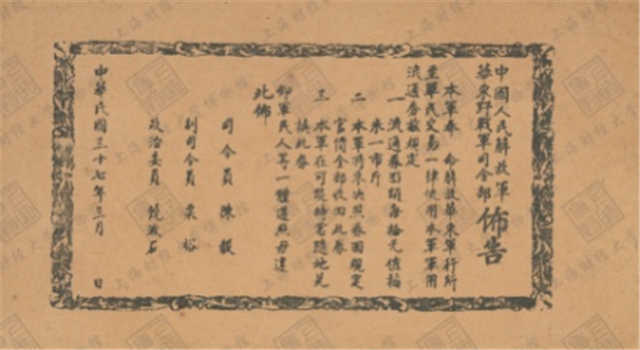

1947年12月,中央军委作出了由粟裕率领华东野战军三个主力纵队渡过长江,开辟东南战场的决定。为保障这一战略计划的军需供给,由冀南银行于1948年3月印制了此军用流通券。

随着形势的变化,粟裕于1948年4月向党中央提出了改变原定战略部署,集中中原和华东两大野战军,背靠解放区,在黄河以南、淮河以北打大规模歼灭战的建议。该建议得到了党中央的同意,并由此引出了此后的淮海战役。因此,此流通券见证了解放战争战略决战的重大转变。

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文、图

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐