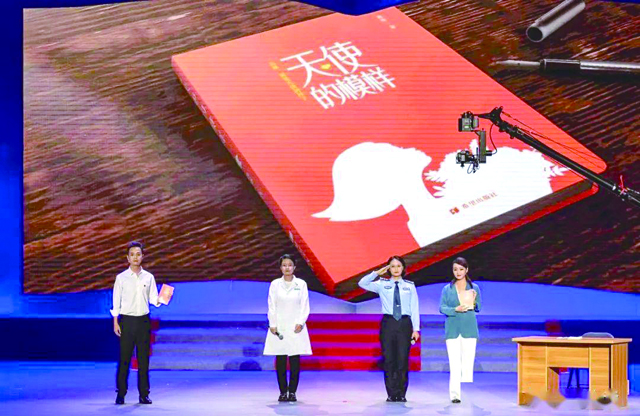

品读|刻下他们闪亮的名字——《天使的模样》序

□蒋殊

近几年,常常有人问我,为什么要书写老兵,为什么要书写那么多普通的老人?我知道,这是针对我的三本书《重回1937》《再回1949》《沁源1942》提出的。

我的回答是,人的生命无法挽留,但历史不能被带走。

我书写的是历史,更是一些在灾难中勇敢逆行的人,是与所处时代共存亡的人,是一些虽平凡却有不熄光芒与精神的人。抗战老兵是,1949年的少年是,抗战时期沁源的百姓也是。

眼下,又一个特别的群体闪亮在我们生活里。2020年庚子年春节前,一场名曰“新冠肺炎”的疫情暴发,从湖北迅速蔓延到全国。机场、车站、高速公路关闭了;大街小巷,甚至村庄院落,都空荡荡失去了往日的繁华与烟火气。

在多数人选择停止社交、回到家中时,有一群人却推开家门,迎病毒而去了。

没错,他们就是医护人员,把孩子交给老人,将爹妈托付爱人;从团圆中起身,从被窝里爬起,在请战书上郑重签下自己的名字。

第一次被触动,便是那一个个鲜红的指印,红得打眼。

山西医护,也是如此,他们一批批集结,一路驰援湖北,一路固守山西。他们当中,有资深医学专家,也有90后的白衣天使。

这一幕幕,像极了当初那些在山坡上放牧,在田地间耕种的少年,面对燃烧到家门口的烽火,他们不得不放下锄头,扛起枪支。国家危难之际,医护人员总是第一时间担起重任。2003年“非典”如此,2009年“甲流”如此。今天,他们依旧选择用无声的行动去表示。

可是,都是肉身,他们不怕吗?

于是,就想走近,问问他们。于是那几天,我从一批批信息中筛选,一次次通过媒体的朋友打听。一个一个联系方式,辗转拿到手中。

第一个电话,我打给长治医学院附属和济医院呼吸内科医生王婷,彼时她在华中科技大学同济医学院中法新城院区。她的请愿理由是:“当年,爸爸参加了抗击‘非典’,现在轮到我了。”之前只知道,她的爸爸王卫国也是一名医生,17年前曾第一时间踏上支援太原“非典”的征程。采访中才知,王婷的父母、爷爷奶奶、外公,都是医生。她出生在一个医学世家,无论是当初的学医,还是灾难发生后主动请战,都缘于骨子里那份血脉传承。她坦言,内心其实挺害怕,因为从未遇到过如此大的疫情。她知道爸爸其实也很担心,于是让17年前被病毒侵染过的行李箱陪她到湖北。带着爸爸的祝福,王婷走进疫情最核心城市——武汉,走进收治着50位危重症新冠肺炎患者的病房。然而当一位婆婆拉着她的手,说出“孩子,谢谢你们这么大老远来救我”时,她的眼泪夺眶而出,瞬间明白了自己当初义无反顾要千里驰援的价值与意义。

王婷的故事,被我写成《特别的陪护》,刊发于《人民日报》。之后,我又陆续接触了不少医护人员,高晓玲、任红梅、杨立明、猫七少、郝红慧……面对突如其来的疫情,他们几乎是不约而同的话语,“作为一个普通人,很害怕。但作为医者,必须向前”。

他们所做的,不仅仅是向前。与在江汉方舱医院支援的山西护士郝红慧聊天时,她告诉我:“常常就忘记患者的病情,常常就不由自主要拉他们的手,向他们靠近。”也因此,2020年3月6日一个视频在微信朋友圈刷屏,60岁的骆女士要出院,却不是想象中的欢天喜地,倒是难过到当众哭诉:“求求你们,帮我找到她吧。”细问,才知她找的人正是郝红慧。郝红慧说,骆女士是两手空空住进医院的,因为她“就没想活着出去”。于是,她成了郝红慧重点守护的对象,不仅把自己的水果、零食及生活用品分给她,还带她找医生一次次面对面给她解释病情,最终让骆女士打消了顾虑,积极配合治疗,最终康复出院。

“勇于担当,不负重托,以生命守护生命!”是他们行前立下的誓言,也是从医最初许下的初心。

“以生命守护生命”。收治新冠肺炎患者的病房,实则就是战场。正如一名家属坦言,“脑子里,常常是她被病毒包围的画面”。无形的病毒,胜过刀枪。或许,只有医护人员与患者,才真正懂得“生命守护生命”的意义与不易。

联系到太钢总医院尖草坪院区ICU主任杨立明时,他还在仙桃第一人民医院感染科重症组。长达四个小时的讲述中,对他的敬佩由衷升起。比如有一天,他在查房时发现一位40多岁的患者戴着呼吸机,坐在床边大口喘气,大声咳嗽,痰中带着大量血丝。因为用力,一滴滴汗水从脸上流下来。咳出的痰随时有堵了管路的危险,他却无能为力。这是一位传染性极强的典型危重症患者,以至于年轻的护士眼里充满恐惧。杨立明不顾规定,驱散在场的医护人员,将患者的面罩取下来,细细给他清理。电话里他这样说:“不管患者结局如何,总是要给予他应有的关爱与安慰。”

沧海横流,方显英雄本色。他们的举动,堪称伟大。他们以大爱,担负起对生命的守护。

灾难之下,还有一批批奔赴疫区的非医护工作者,同样让人敬畏,他们是志愿者、货运司机、公安干警、蓝天救援队、城市守护者、爱心企业……

3月的一天,我通过朋友,辗转找到供职于中铁十五局的27岁山西男孩温瑞。他在长达两个多月的时间独守江滩公园,一个人完成了对长江二桥亮化工程的值守。他的世界里没有一辆车,没有一个人,只有各种灯。他因没有所属社区而无法进超市购物,长达一个月吃不到蔬菜。他因没有交通工具,曾花费四个小时步行二十里路,只为取回25个口罩。没有无线网络与电视,每天只能靠着一部手机了解外面的世界。他一天天爬上爬下处理各种故障,只为大桥上“武汉加油”“中国必胜”几个字如期亮起。

与他聊天让我意识到,他认为自己坚守的不仅仅是一座大桥,而是一座城市,以及万千高楼大厦中那些与病痛抗争的生命。

三十一岁的刘国强,平生第一次进入武汉,就是以志愿者的身份。他开着借来的车,拉着借来的灶具,备足一车蔬菜,带着自己会做饭这个唯一的“特长”,一路挺进武汉。在这里,他长达十多天在公共卫生间用冷水洗头洗脚,夜夜睡在车中能捏出水的睡袋里;他搬运过物资,做过消杀,接送过医护人员和康复患者。他认为,这期间,他收获的友谊与感动,盖过所经历的艰难与不易。

还有山西振东健康产业集团,疫情期间便发挥一贯的捐赠风格,用五千多万元的实际行动四面出击,东至黑龙江,南达海南岛,西到新疆,北及内蒙古,在中国大地版图上铺满“振东符号”。

他们的样子,就是天使的样子;他们,是生命的护卫者。《长大后,我就成了你》《一辈子的温柔全给了你》《愿是一束光》《抗疫货运第一个“吃螃蟹”的人》《武大樱花再开时》《“枫桥模式”的守护》……这些是我两个月时间里为他们陆续写下的文字,还有很多他们的故事。

我深知,岁月静好的背后,是一批又一批负重前行者。是他们,为我们打开生命的通道。他们的勇气与精神,应该让更多的人铭记。

历史大事件面前,作家不应该缺席。因此近年来,我才坚持这样的书写。1937,1949,2020……只要有英雄出现,他们闪亮的名字就该深深嵌进历史的长河里。

蒋殊

来源:青年报

- 相关推荐