如何让思政课更有吸引力?上海视觉艺术学院用活了这些红色艺术作品

青年报·青春上海记者 范彦萍

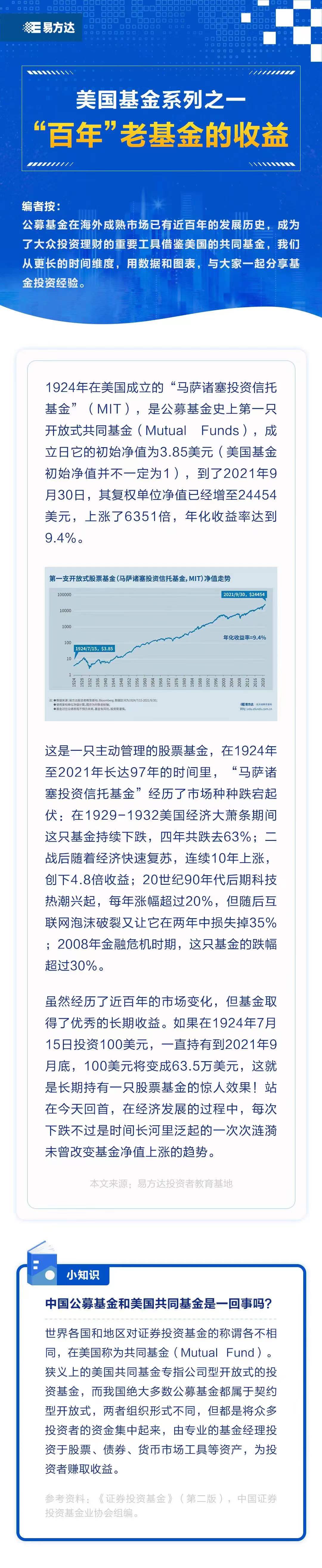

包括《启航——中共一大会址》《南昌起义》等经典美术作品最近成为了上海视觉艺术学院的“移动思政课件”。

随着近日该校的“红色经典美术作品中的党史”展开展,展出了30幅红色美术作品。据悉,这也是该校马院结合艺术特色,探索提升思政课吸引力的有益尝试。

“第一阶段,我们将探索让红色美术作品进校园、进课堂。未来,我们仍将在这一领域深耕,将在建立红色美术作品资源库、推进红色美术资源库线上共享、打造特色课程、编写特色教材等方面加大力度。”上海视觉艺术学院党委副书记、马院院长俞振伟介绍说。

红色美术作品成了党史学习课件

记者了解到,“红色经典美术作品中的党史”展首批展示的红色美术作品的内容十分丰富,既包括《秋收起义》《古田会议》《支部建在连上》《狼牙山五壮士》《毛主席在延安整风运动上作讲话》《决战前夕》《开国大典》等建党百年的经典回眸,又包含了近代的《汶川大地震》这样的重大事件中体现出来的革命精神传承。

表面上看这只是一次展览,但其实却是该校探索提升思政课吸引力的一次尝试。“思政课怎么上才能吸引现在的00后大学生?视觉学院本身就是艺术类院校,能不能将专业课和思政课融合,让学生在艺术教育中潜移默化地接受思政教育,这是我们一直在研究的课题。”魏志强表示,让艺术院校的学生在思政课上有获得感,就需要用他们熟悉的语言来沟通。“为了让学生有好的参与度,我们正在研究未来如何将经典的艺术作品,如绘画、音乐歌曲、影视等纳入课程中,通过讲解让学生更容易听进去。借助艺术手段,创新思政教育方式。比如红色经典美术作品的复制品可以做成画框,作为教具带到讲堂上,通过不同历史时段的红色作品的讲解,给学生们上一堂生动的思政课。”

魏志强表示,讲完课后,针对一些红色主题学生可以进行创作。通过查资料、学习创作,展示、评选等环节,增进他们的参与感,让原本停留在理论与逻辑层面的思政课变得生动起来。

在俞振伟看来,思政课不仅是理论学习,还应该与社会实践相结合,让青年大学生为群众办实事。“近年来,我们学校开设的艺术设计海报课,就邀请大学生以环保、安全、法律宣传为主题,设计公益海报。这些作品除了是艺术设计的作业,还真正做到了‘出圈’,成为法制办、消防队等部门的公益宣传阵地。我们的学生还帮助松江区宣传部绘制了300米长的公益墙绘,融入到主旋律的宣传阵地中。”

深刻挖掘各类课程中的思政元素

该校党委书记吴嘉敏对“红色经典美术作品中的党史”展的评价颇高,他认为,该展览提升了思政课吸引力,也是学校党委致敬建党百年的一份献礼。红色美术作品记录了党带领人民在革命、建设和改革开放过程中的重大成就和伟大精神。通过挖掘红色美术作品背后的党史故事、解析作品蕴含的艺术价值,让红色美术作品进校园、进课堂,对创新教学形式、强化教学效果,拓展艺术学子的创作视野都是有益的。

据吴嘉敏介绍,自2016年全国高校思想政治工作会议召开以来,各大高校都在结合自身的办学特色,围绕培养什么人、如何培养人以及为谁培养人这一教育的根本问题,以各种形式创新高校思想政治工作。“我校作为一所艺术学院,要围绕‘如何结合专业特点讲好思政课’‘如何深刻挖掘各类课程中的思政元素’,实现思政课程和课程思政同向同行,力争把思想政治工作贯穿教育教学全过程,共同实现立德树人的目标。”

在同期召开的研讨会上,与会专家就红色美术作品如何融入思政课教学、如何挖掘红色美术作品的党史故事、如何以美术作品实现感性教育与理性教育、如何形成特色教学和特色科研、如何在高校之间形成资源共享等问题提供了富有启发的建议和意见。

该校美术学院副院长陈耀明为大家讲解了红色美术作品的艺术价值,“红色经典美术作品中的党史”子课题负责人、马院教研室负责人赵肖荣分享了部分作品背后的党史故事。

赵肖荣介绍说,上海视觉艺术学院作为一所专业的艺术院校,积累了丰富的红色艺术资源,比如曾成立历史画创作中心,依托著名画家,选出中华民族、中国共产党、中华人民共和国发展史上的历史片段通过艺术作品的方式展现出来。再比如,学校的上海电影印象资料馆资源内有百部红色经典电影;学校表演专业还曾拍过《江姐》等经典红色剧目;马院的老师曾组织学生连续举办“SIVA学子讲中国故事”微创作大赛等。“这些活动和资源都为我们开展和组织红色艺术资源服务党建实践活动,打下基础创造条件。”

青年报·青春上海记者 范彦萍

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐