双星“组合出道”,“太空花滑”实现高精度地形测绘

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 通讯员 张阳、庄嘉靖/图、视频

2022年2月27日7时44分,由中国航天科技集团有限公司第八研究院抓总研制的陆地探测一号01组B星在酒泉卫星发射中心成功发射。即将与一个月前发射升空的A星编队运行,在地质灾害、土地调查、地震评估、防灾减灾、基础测绘、林业调查等领域提供有力的空间技术支撑,实现一星多用、提高卫星综合应用效能。

陆地探测一号01组B星发射。

== 穿云透雨,高精度地形测绘 ==

数字高程模型作为重要的国家基础地理信息数据,在国家重大战略实施、大型工程建设、灾害评估、地质制图、城乡规划、土地利用等领域具有重要的应用价值。

“例如我们要建设5G基站及特高压输电线等,这些设施往往都选址在坡地、丘陵、山间。坡度、坡向、山脊线、山谷线等信息可为这些站点的合理布设提供重要的数据支撑。”陆地探测一号01组卫星总设计师陈筠力介绍,“因为我们国家山区丘陵多,人工测绘耗时又危险,而光学遥感受制于我国大部分地区多云多雨气候特征的影响,无法做到实时获取。雷达卫星的特点,使其可以穿透云层和地表植被,实现全天候、全天时、高精度的观测,在地形测绘中具有独特的优势。”

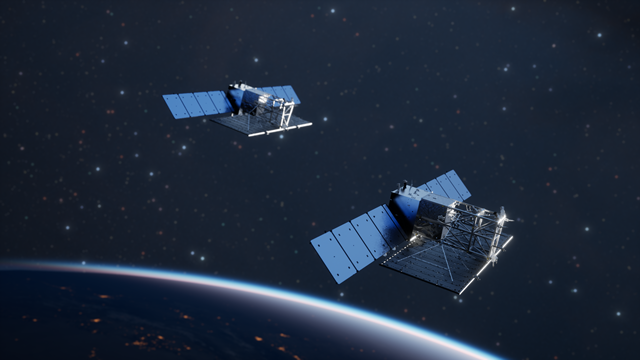

陆地探测一号01组双星组网效果图

“我们应用了波的干涉原理,两颗卫星中一颗发射雷达信号,当两颗卫星同时接收到地面回波后,通过处理就可以反演得到地面与两颗卫星之间的距离差,进而获取地面的高程信息。”据悉,陆地探测一号01组是全球首个L波段分布式编队多极化干涉SAR测高卫星系统,地面观测分辨率达到米级,地面高程测量精度满足1:50000比例尺标准。可为我国自然资源调查体系构建、全球地理信息资源建设与更新、高精度地形数据更新提供重要的技术支撑。

== 精准协调,双星共舞美如画 ==

陆地探测一号01组卫星作为编队卫星,最大难度在于双星绕飞模式的控制。“就像冬奥会中的双人花样滑冰项目一样,两个运动员在冰面上同步高速滑行的过程中,手牵手跳跃、旋转,完成高难度舞蹈动作。”中国航天科技集团八院控制所卫星副总设计师王文妍解释,“绕飞中的A、B双星也有一双无形的手牵在一起,我们称之为‘基线’。”

“绕飞时,两颗卫星距离相近,同时观测,就像人的两只眼睛,一只眼睛只能看到平面,两只眼睛就可以看出高度和深度,可用于险峻高地、森林植被的测绘等。”

长征四号丙遥三十运载火箭

据王文妍介绍,A、B双星还会根据所测绘地区纬度的不同进行编队构形的变化,实现“主角”“配角”的切换。“比如说,低纬度测绘的时候,是B星以一定的距离和角度相对A星运转;到中纬度的时候,会变成A星以另一种状态相对B星运转,这样可以最大限度发挥两颗卫星的工作能力,达到使用最优观测基线实现全国陆地观测的效果。”

双星在轨干涉测高,需要两星在时间、空间、相位三个维度上保持高度一致性。卫星总指挥李瑞祥解释:“我们B星与A星设计状态一致,可谓一对 ‘双胞胎’,从根源上对一致性加以保证,而且双星在轨还可以通过星间链路实现互联互通。”

“我们在国际上首次采用了非中断双基地成像模式,从根本上解决了双基星载SAR成像和相位同步不能同时进行的难题,可大幅提升相位同步精度,并在国际上形成了自主知识产权。”卫星副总设计师王宇介绍。

== 年轻团队,为火箭保驾护航 ==

成功将陆地探测一号01组B星送入预定轨道的是长征四号丙遥三十运载火箭。为了让这对“孪生兄弟”的“座驾”更稳、更安全。中国航天科技集团八院149厂一支平均年龄27岁的全国首支专职测发团队承担起了火箭“全科医生”的职责,他们从火箭诞生的那一刻起就全程为它服务,从分系统测试到全箭综合测试,从总装厂房到靶场试验任务,从点火发射到星箭分离,一次次地用“专业”为试验任务保驾护航。

年轻的实验团队

在发射试验任务的测试间里,有一位90后的“女指挥”,她就是八院149厂测发团队外安系统指挥——孔袁莉。当箭上操作和箭上指挥的实测数据通过数字化管理系统传输到孔袁莉的电脑上后,她开始仔细判读终端上的每一个数据,一个个电子签署章既是她的责任也是对她专业能力的判定。孔袁莉介绍说:“过去每发火箭的总测数据是纸质记录,一次次地来回和翻阅比对、一本本数据堆起来有30厘米,花费了我们很多时间,现在通过电子数据对比,大大提高了工作效率,电子签署也让报告具有了相应的效力。”

入职不到1年的149厂总测人员李方钦,是航天“新兵”,却也是一名参与过5次试验任务的航天“尖兵”。对他而言,从上海电机学院毕业后,跨过一条“香樟路”,便开始了他的航天生涯。

此次试验任务,根据总测工作要求,原本装在三级后底的近10公斤锂电池,安装到被称之为“火箭的大脑”的三级仪器圆盘上。“这样一来,对现场测试有了很大的改善。”别看他说的轻松,比起三级发动机舱的空间,仪器圆盘的空间显得格外拥挤,1.8米个头的李方钦要在拥有20多台设备中对“大块头”进行测试,这就需要他稳中求进、行稳致远。作为扎根一线的小将,他演绎了从“新兵”到“尖兵”的故事,这也是新时代航天人的责任与担当。

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 通讯员 张阳、庄嘉靖/图、视频

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐