青年时评|釜底抽薪,对谣言“亮剑”

青年报·青春上海评论员 陈宏

国家的“清朗”行动又出大动作了!继此前卓有成效地整治“饭圈乱象”后,在3月17日下午举行的2022年“清朗”系列专项行动新闻发布会上,国家互联网信息办公室副主任盛荣华宣布了今年的十大重点任务,其中“打击网络谣言”的专项行动引发了公众的广泛关注。简单地概括这项行动,就是未来我们可以不用只寄希望于“谣言止于智者”了。

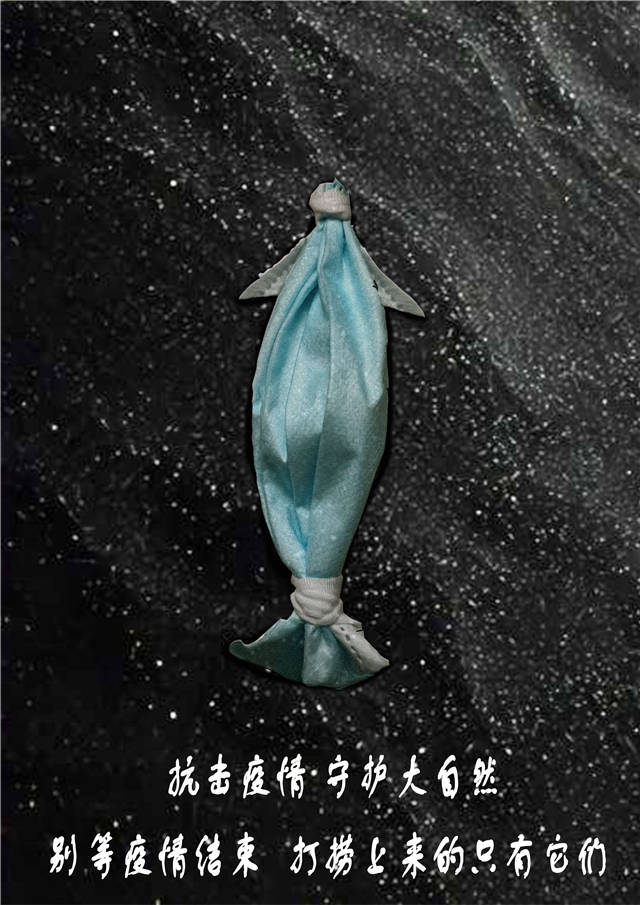

对于谣言,公众可谓深恶痛绝。近期国内疫情出现反复,上海也在集中精力对抗疫情,然而,就有一些人唯恐天下不乱,总是炮制一些耸人听闻的消息来博取大众眼球,或为了满足自己的虚荣心,或为了收获一些流量,甚或别有用心。他们神秘兮兮却又信誓旦旦地说,“知道吗?徐汇和闵行两区要彼此隔离了”,或者“太可怕了,华亭宾馆周边的空气已经全部被污染,相关部门检测了空气都是阳性”,甚至“好可怜,黄浦顺昌路的这个老人院里,老人们全都阳了”。这些谣言一出,造成不少公众恐慌,尽管上海市政府辟谣及时,却也是被带了节奏,干扰了抗疫工作。

对于谣言,国家此前已经有了一些打击的办法:一是建立多渠道的辟谣平台,二是对在社会上造成恶劣影响的造谣者追究责任甚至是刑事责任。但每逢大事必有“谣”,一些谣言甚至变成了“周期性谣言”,经常换个时间、地点就再度上线。“造谣一张嘴,辟谣跑断腿”,造谣成本太低而辟谣成本太高,让辟谣者经常只能把“谣言止于智者”挂在嘴边。

谣言从来就不可能止于智者。每个人都有关切点,每个人又都有知识的短板,不能寄望于公众拥有全能视角,在每一片谣言的浓雾中,都能看到真相这朵花。此次的专项行动,除了原有的措施之外,相关部门开始在造谣的“上游”发力。一是全面清理谣言,给他们打标签;二是要求网站平台践行主体责任,加强识别;三是建立溯源机制,这一点将极具威慑力。更重要的是,治理网络谣言将建立长效的工作机制,这将能保证治理不会成为“一阵风”。

当然,理性的人也知道:就像不可能因为有了警察,就能实现“天下无贼”的目标,打击谣言也是如此。但一个城市如果抓小偷的决心大,那小偷的数量就会急剧下降,就不会有人敢明目张胆地在街头掏你口袋——打击谣言的工作机制成型后,将会引起网络平台更高的重视,一些习惯造谣者也不得不去掂量掂量造谣的“性价比”了。

谣言是古今中外都难能幸免的现象,我们打击网络谣言,也需要摸着石头过河,在工作中探索经验、堵住漏洞、形成成果。比如仅让网络自身去分辨每一条信息是不是谣言,会有很大难度,那我们是否可以组建由网络平台、媒体、政府相关部门、行业协会等机构参与的协调机制、联动平台?比如通过溯源机制,是否可以像央视3·15晚会一样,定期在有影响力的渠道,公布一些反面典型或者造成恶劣影响的造谣者,将一些人跃跃欲试的造谣欲望扼杀在内心深处?同时,我们的各级政府机构,也应摒弃那种“出事了先捂着”的过时思维,快速、诚恳回应公众关切,树立公正、权威的可信形象,跑赢谣言的传播速度,也能让谣言迅速自我灭绝。

这些课题,都有待我们接下来的工作。但是,对于打击网络谣言,公众有这个需求,国家有这个决心,我们相信,谣言猛于虎的历史,终将结束在不远的前方。

青年报·青春上海评论员 陈宏

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐