2030实现碳达峰,这份前沿报告今天发布

青年报·青春上海记者 刘晶晶

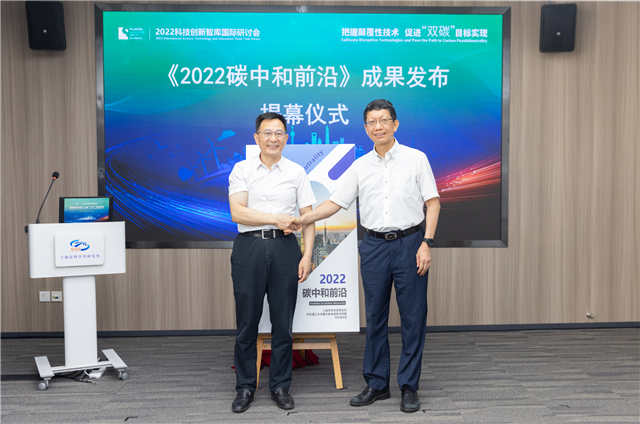

上海在实现碳达峰、碳中和上有何创新案例?低碳城市建设关键在哪儿?在今天举行的浦江创新论坛之2022科技创新智库国际研讨会上,中国工程院院士、华东理工大学教授涂善东发布了由上海市科学学研究所与华东理工大学碳中和未来技术学院联合研究完成的《2022碳中和前沿》成果报告。

◇ 科技创新是低碳城市建设重要支撑 ◇

报告从战略前沿、技术前沿、应用前沿和上海进展四个方面对碳中和的动向趋势进行了分析研判,提出了当前世界推进碳中和的四大类政策、低碳城市建设应当采取的五大战略、碳中和领域的“3+1”技术体系,并对海上风电等热点技术趋势和低碳应用领域的示范案例做了展开介绍。

报告认为,当前碳中和政策主要集中为四大类,分别是加大可再生能源投资、建设碳市场、征税碳关税和提供财税补贴。

城市是碳达峰、碳中和战略的实践主体,建设碳中和城市,是实现全球碳中和的必由之路。报告表示,低碳城市建设应采取五大战略。一是加强可再生能源的开发和利用,提高能源利用效率;二是聚焦高碳排放领域,推进绿色低碳转型;三是重视科技创新,强化技术支撑;四是采用碳补偿机制,布局负碳项目;五是优化管理模式,倡导绿色生产与低碳生活。

科技创新是低碳城市建设的重要支撑,报告将碳中和领域的核心关键技术归纳为“3+1”技术体系,即源头控制的“零碳技术”,包括风能、太阳能、核能、氢能和其他清洁能源;过程控制的低碳技术,如低碳电力、低碳建筑、低碳交通等;末端控制的负碳技术,如碳捕集、碳封存、碳利用、森林碳汇、绿地碳汇、水碳汇等,另外还需加上数字智能、基础支撑、管理与服务等配套支撑技术。

报告着重对海上风电、光伏、氢能与绿色甲醇和CCUS(碳捕获、利用与封存)四大热点的技术趋势展开分析与研判,我国碳排放主要来源于电力、建筑、工业生产、交通运输、农业等领域,电力领域的绿色转型、零碳建筑的推广、工业领域的生产方式变革与原材料替代、交通领域的电气化和新能源、农业领域加快新技术替代是实现碳中和的基础和重要趋势。

◇ 2030年前上海需实现碳达峰 ◇

上海市委、市政府日前印发了《上海市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》和《上海市碳达峰实施方案》,其中明确了上海市碳达峰碳中和工作顶层设计和总体部署。

到2025年,上海市单位生产总值能源消耗比2020年下降14%,非化石能源占比力争达到20%,森林覆盖率达到19.5%以上,单位生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达指标。到2030年非化石能源占比力争达到25%,森林覆盖率力争达到21%,单位生产总值二氧化碳排放比2005年下降70%,确保2030年前实现碳达峰。

报告对上海科技创新引领和支持碳中和工作的基础与进展做了梳理,认为上海科技创新的亮点体现在“三个一批”。

上海积极响应碳达峰碳中和的技术创新需求,关注重点领域,布局前沿技术项目,已经积累了一批创新成果。如成功研制亚洲首台最大11MW直驱海上风电机组、装载上海燃料电池动力系统的燃料电池重卡首次登上工信部目录、形成农田氨减排技术及氨排放检测方法等。

上海在碳中和领域科技创新的体系化建设方面,已经形成了一批强有力的支撑平台,包括技术研发服务平台、创新试验平台、配套支撑服务平台和高校人才培养平台。

上海在能源、建筑、交通、工业及新能源汽车等领域培育了一批具有代表性的企业,为实现碳达峰碳中和提供了强有力的支撑。

本次研讨会由上海市科学技术委员会与中国科学技术发展战略研究院指导,上海市科学学研究所主办。中国科学技术发展战略研究院院长张旭在主旨演讲中研判了世界各国“双碳”战略并分享了对绿色低碳转型的思考,来自印度技术信息、预测和评估委员会的Jancy Ayyaswamy高级研究员着眼于印度的情况介绍了关于环境可持续性和绿色技术的思考。中国工程科技创新战略研究院副秘书长彭现科在会上指出,发展颠覆性技术是世界各国普遍的难点,“双碳”是必须要实现的目标,不颠覆现在的能源获取和使用方式,人类终将被自己所“颠覆”。17位来自国内外一流科技创新智库和低碳实践走在前沿的产学研机构的专家进行了主题演讲与圆桌讨论,百余位专家代表以线上线下结合的方式参加了会议。

青年报·青春上海记者 刘晶晶

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐