他自创四千字,在浦东美术馆展出视觉纵深超50米“文字漩涡”

青年报·青春上海记者 郭颖/文 吴恺/图、视频

现在步入浦东美术馆中央展厅,映入眼帘的是一个巨大的“文字漩涡”——“徐冰:引力剧场”将于8月12日正式启幕。青年报·青春上海记者今天前往探营,艺术家徐冰本人更是亲临现场当“导览”。

◇ 二维文本在空间中被拉伸至地面 ◇

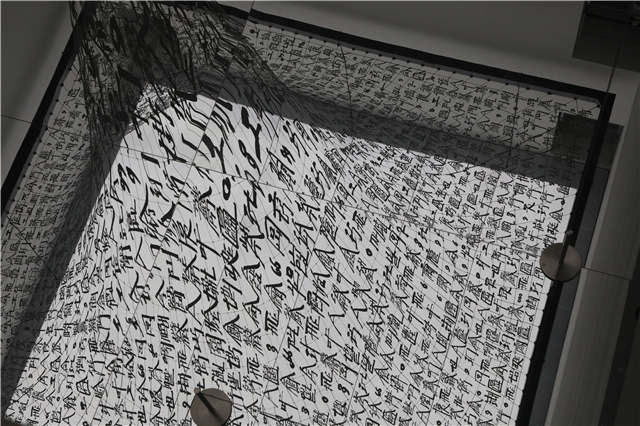

这件视觉纵深度超过50米的巨型装置作品,是徐冰为浦东美术馆全球独一无二的艺术空间——中央展厅量身定制的全新大型装置作品,将成为浦东美术馆开馆以来的又一震撼之作。

徐冰成名于他的《天书》。从1987年动工一直到1991年完成,他以汉字为型,创造了四千个字,采用活字印刷的方式按宋版书制作成册和几十米的长卷,1988年在中国美术馆展出并引发巨大轰动。由他提出的“新文字”概念以图像性、符号性等议题深刻探讨中国文化的本质和思维方式,成为中国当代艺术史上的经典。

此番进入“文字漩涡”的,正是他创造的“英文方块字”,即在一个汉字中融入英文,造型独特。

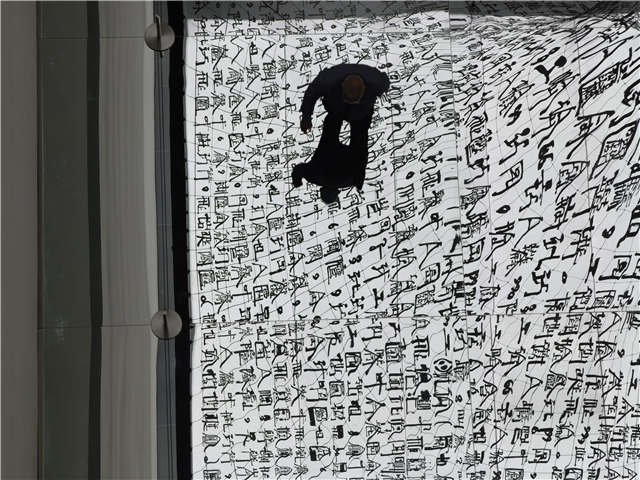

按照徐冰的设想,在美术馆三层与四层之间的高度上,一篇原本是二维的文本,在空间中其形态被拉伸至地面,正触碰到B1展厅底部的巨大镜面上,“穿透”到镜像空间之中。

站在作品下方,观众只能看到背面的文字,加之其在空间中的拉伸与交叠,并无法辨识。但不难发现的是,反转的文字在镜像空间中却得到了修正,变得易于阅读,而身处其间的观众,却始终无法看到作品的全貌。

同时,装置与美术馆空间的配合似乎又呈现出戏剧般的诱导性,随着楼层的升高,变形的文字在观看视角的改变中趋近正常。到了展厅最高层,观众终于可以看到文字的正面,但却仍然无法完整地阅读文本。

实际上,整个装置如同一个巨大的“视错觉”模型:人们习惯于阅读书写在平面上的文字,而文字在空间中的拉伸则会使视角反向推远。

作品中“英文书法”的原文本,摘自二十世纪最重要的哲学家之一路德维西·维特根斯坦的著作《哲学研究》。他从语言哲学的角度出发,提示出语言的使用给人类所带来的认知误区。

那么,这件作品为什么叫《引力剧场》?“因为它的形状有点像宇宙中的虫洞。”徐冰解释说:表面上看,“引力”似乎对应了作品形态与其镜像共同形成的“虫洞模型”,而“剧场”则提示了展厅所提供的多重“观看”可能。但“引力”的拉伸力量,实际上却使作品中的文字掉入了无法识读的混乱之中,而这混乱中的每一个细节,都指向高悬在展厅之外的那个无法到达的“理想视点”。

徐冰将宇宙物质间的“纠缠现象”作为这部作品的造型依据,引发大家对人类文明进程中不同文化之间的纠缠、角力、拉扯及相互影响的思考。

◇ 与馆内大型个展“徐冰的语言”完美呼应 ◇

值得一提的是,为了满足观众对“幕后艺术创作过程”的兴趣,馆方特意自7月1日起向公众开放了《引力剧场》布展的全过程。

一个多月来,随着数千个铝合金制造的“英文方块字”被逐一固定在漩涡状的巨大钢丝结构之上,作品的整体架构慢慢抬高,好似在空间中自然生长。

这件作品基于徐冰对文字运用和空间掌控的经验,经过其近两年的思考、沉淀和推敲设计构建而成,与正在馆内展出的大型个展“徐冰的语言”形成完美呼应。

《引力剧场》作为一件史无前例的装置奇观,并非只是简单地被“放置于”展览空间当中,而是完美运用了浦东美术馆中央展厅的绝佳空间特性,在挑高超过30米的展厅内部形成一个从高处垂向地面的巨型文字漩涡。

围绕主体作品,展览还在地下一层公共区域展出一系列配套作品:包括一套展现作品透视原理的小型视觉装置《引力剧场:透视模型实验》;一套由10个不同观看视角组成的《引力剧场:寻找理想视角》分析图;一部呈现作品构思及制作过程的纪录片;以及视角游走于模型间的动画短片。这些辅助作品在具有一定艺术独立性的同时,也为观众对《引力剧场》的解读提供了更多元化的角度。

为了更深入地为观众解读《引力剧场》这一作品,8月16日19时,浦东美术馆将开启官方抖音平台的首场直播,艺术家徐冰及嘉宾现身美术馆现场,为艺术爱好者奉上一场艺术盛宴。

与《引力剧场》同步展出的徐冰大型专题研究型个展“徐冰的语言”将延期至11月13日。

青年报·青春上海记者 郭颖/文 吴恺/图、视频

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐