创新能力、双碳技术、科技金融,浦江论坛上发布了这些报告

青年报·青春上海记者 刘晶晶

2021年上海企业在境内外市场首发上市共73家、科创板上市22家、上海市创业投资引导基金合计对外承诺出资107.9亿元……由上海市科学学研究所、上海市科技创业中心、浦发银行上海分行联合编撰的《上海科技金融生态年度观察2021》8月27日在2022浦江创新论坛成果发布会上发布。同时发布的还有《国家高新区创新能力评价报告(2021)》《双碳科技及应用前景前瞻》等报告。

◇ 上海国际金融中心与科创中心联动效应增强 ◇

《上海科技金融生态年度观察2021》 从生态视角综合评析上海科技金融年度发展的报告秉承开放协同的理念,集各方力量,从上海科技信贷、创业投资、多层次资本市场等方面进行多维度分析,并针对绿色金融、金融科技等热点议题进行深入探讨,提供浦发银行上海分行的科技金融实践经验。报告力图通过全方面、多角度观察科技金融的跨领域、跨时空的趋势变化,为业内提供最新信息,为上海科技金融发展提供决策支撑。

报告共分八章内容,包括综述篇、领域篇、专题经验篇与大事记,展示了上海科技金融生态在2021年的发展全貌。为支持科技自立自强、加快上海科创中心建设,多项金融支持政策纷纷出台,间接融资结构持续优化,直接融资“硬科技”属性突出,支持“双碳”目标取得新成效,上海国际金融中心与科创中心的联动效应日益增强。

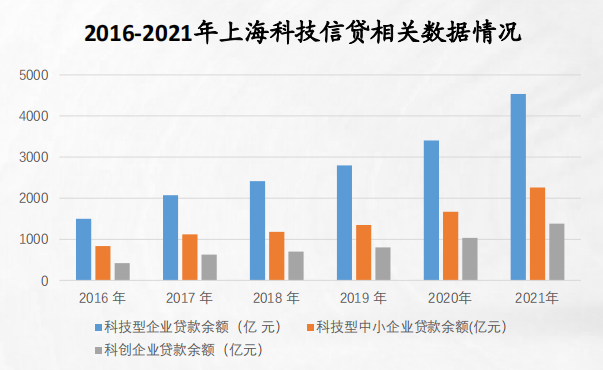

间接融资结构持续优化,2021年上海科技信贷克难保稳,信贷结构持续优化,推出“科创助力贷”等产品创新。直接融资“硬科技”属性凸显,2021年上海企业在境内外市场首发上市共73家,其中在科创板上市22家,达总数30%,投向科创的氛围更为浓厚。股权投资动力十足,2021年上海股权投资市场融资金额延续上年增长态势,增长50.2%,创下历史新高,投资案例数比上年将近翻番。募资和投资头部效应依旧显著,早期投资针对性增强。政府基金杠杆持续发力,截至2021年底,上海市创业投资引导基金合计对外承诺出资107.9亿元,杠杆放大比例为6.14倍。科技金融服务“双碳”取得新成效,2021年全国碳市场的开市运行,上海环境能源交易所推出碳中和指数、碳排放配额质押贷款保证保险等金融产品创新,为实现“双碳”目标提供有力支撑。

◇ 国家高新区创新能力指数十年增长2.7倍 ◇

8月27日,《国家高新区创新能力评价报告(2021)》在浦江论坛发布,报告显示,2020年,国家高新区创新经济实力显著增强、创新能力总指数持续增长、创新创业环境持续改善、创新资源要素不断集聚,正在深度融入全球创新体系。同时,国家高新区在加快促进创新经济价值实现、支撑带动区域经济发展等方面取得了系列成果。

报告显示,国家高新区主要经济指标增长显著。2020年,全国169家国家高新区园区生产总值(GDP)达135566.2亿元,相当于全国GDP的13.3%。国家高新区入统企业16.5万家,实现营业收入427998.1亿元、工业总产值256355.8亿元、净利润30442.3亿元、出口总额44726.6亿元。

报告提到,国家高新区创新能力总指数持续增长,创新能力全面提升。国家高新区创新能力总指数达到371.9点,年均增长27.2点,较2019年增速达到13.9%。

在疫情波动影响下,人才国际化水平略有提升。2020年国家高新区企业从业人员集聚外籍常驻人员7.16万人,引进外籍专家1.55万人,海外留学归国人员21.03万人。疫情影响下,受留学归国人员增长影响,海外留学归国人员和外籍常驻员工占从业人员比重为1.18%,较上年反而略有上升。

2020年国家高新区创新资源集聚指数为268.2,较上年增长9.7%。企业研发人员密度持续加大,从业人员结构更加优化。2020年高新区企业每万名从业人员中研发人员全时当量为849人年,是全国平均水平的12.3倍。研发机构蓬勃发展,高新技术企业成为创新主体。2020年,国家高新区省级及以上各类研发机构数达到28709家,较上年增长12.5%,集聚了全国79%以上的国家工程研究中心、国家重点实验室、国家工程实验室。2020年当年认定的高新技术企业37775家,较上年增长29.9%。高新技术企业的创新人员、创新经费投入指标占高新区整体的比例均在78%以上,已经成为高新区开展创新活动的主体。

◇ 五大双碳科技专利数量中国为世界第一 ◇

在碳达峰碳中和目标的驱动下,全球能源生产及利用正面临革命性转变。这在低零/负碳科学、技术和工程方面势必催生系列创新产出,对我国主动引领高质量发展至关重要。8月27日,由中国科学技术信息研究所、上海市科学学研究所联合编撰的《双碳科技及应用场景前瞻》报告在2022浦江创新论坛成果发布会上发布。该研究聚焦五大焦点双碳科技——氢能,碳捕集、利用与封存(CCUS),储能,光伏建筑一体化,智能电网的科技发展态势、应用前景、发展机遇和未来方向,以及中国在全球中的技术定位。

报告显示,五大双碳科技中,除智能电网的论文数量稍逊于美国居全球第二位外,其他四大双碳科技的论文数量均为全球第一。五大双碳科技的专利数量全部达到世界第一,其中光伏建筑一体化的中国专利量已达到全球的75%,智能电网的专利量超过全球的70%。

氢能相关的专利和论文数量,在21世纪初进入快速增长阶段。氢能被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源,报告发现,绿氢目前由于生产成本过高,相关产业还处在缓慢培植期,但通过光伏发电、风电以及太阳热能等可再生能源电解水制造的绿氢,近期将是最可行路径。想要氢能产业得到进一步发展,还需攻克质子交换膜、膜电极等制约氢能产业链的关键技术,降低成本。

储能技术相关论文和专利在2008年之前经历了缓慢增长期,此后进入了迅猛发展时期,它的再次活跃喻示着城市在能源经济、能源格局、能源可持续发展方面面临重大的战略机遇和挑战。城市一改过去单纯能源消费环节的角色,而成为能源生产、再生、利用、存储和平衡的重要节点。中国储能技术发表论文数量在2004年超过美国,成为第一大论文发表国。

值得注意的是,尽管我国的五大双碳技术在专利申请量上已居世界首位,但PCT国际专利占比过低。比如氢能、储能、CCUS和智能电网的PCT国际专利占比分别为3%、4.2%、5.1%和3.3%。光伏建筑一体化中国有一半的PCT专利没有去其他国家/地区申请授权,而瑞士100%专利进入其他国家。

青年报·青春上海记者 刘晶晶

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐