荐读|真性情与底色——石华鹏印象

□杨少衡

我在本世纪初从家乡小城调到省城,供职于省文联,当时石华鹏已经在《福建文学》当编辑,还不到三十岁。此前我知道他,却没有多少接触。记得最初印象来自章武老师,他告诉我单位里有几位年轻人很好,很有潜力,特别提到了石华鹏。章武是老领导,著名散文家,他看人重德亦重才,凡得他夸奖的,日后个个成就,可见其准确。我在省文联呆了十多年,直到退休,这期间与石华鹏虽经常见面,接触实也不多,他总让我有一种好奇感。我们之间聊过的最私人性质的话题应该是他的来历,似乎是在某个文友作品讨论会后的聚餐场合,我问他怎么会到福建工作?他给我讲了一个爱情故事,其结局像是一部小说写着写着跑偏了,后果就是一个湖北才子在福建落地生根。我听后颇有感触,即点赞:“来得好!”感觉我们和他都得感谢那段经历。

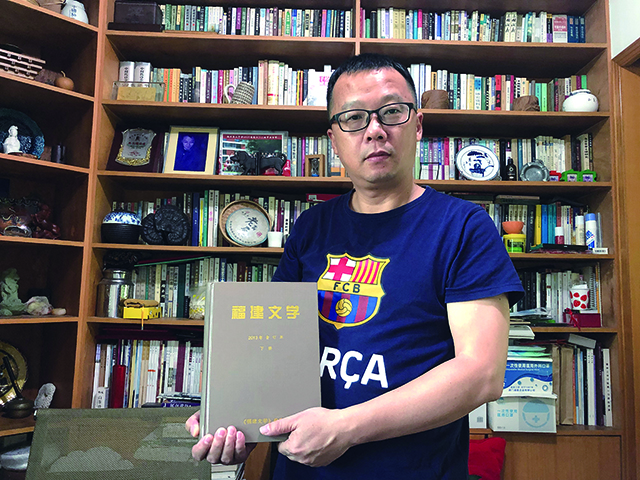

当时石华鹏已经声名雀起,颇为福建青年作家长脸。他更多地被认为是一个评论家,其实他还多有创作作品,诗歌、散文和小说均涉猎,散文为多,小说尤重。无论哪类作品,凡我看到的,都会认真一读,总是感觉津津有味。我读得最多的还是他的批评文章,这应当也是他的主要作品。他的批评文章上过许多重要报刊,出版过数本有分量的批评专著。尤其难得的是他还非常关注本省作家的创作,写了大量评论文章,我本人有数篇小说得其评介,那些评论文字篇篇妙笔生花。有相当长一段时间,《文学自由谈》几乎每期都有他的文章,作为这家刊物的老读者,每看到他的名字我都感到特别欣喜。当时他还只有三十多岁,不说在福建同辈作家中,即便摆到全国一比,如他那样势头强劲的青年评论家确也为数不多。但是他的批评文章之受注意实与年龄、地域无关,更多的是因为他的敏锐与坦诚。他有几篇影响很大的批评文章,分别评说几位当代著名作家的新作,其评说立意高远,观点鲜明,有话直说,绝不绕圈子,说理透彻,言辞不乏尖锐,发乎真性情,却又透着一种善意。在当时纷繁种种讨论文章中独树一帜,让人读之难忘。时过境迁之后,我还一直记着阅读时的印象:这文章真棒!这石华鹏有意思啊!

我所谓的“有意思”是印象中的某种反差。石华鹏出自内陆湖北江汉平原,却生活、工作、创作于沿海多山的闽地,这个只是表象。他针砭当今文坛,对大人物大作家不存顾忌,对本省的小人物普通作者却又相当宽容,见诸批评文字也属和风细雨,循循善诱。这个很明显。他剪短发,戴眼镜,面带笑容,很阳光很厚实,众生皆宜,他的文字却有一种灵动和独到,广征博引,不时力透纸背。这无疑有其缘故。

我发觉自己对石华鹏文字的印象要多于对他这个人,反差感或许因此而出。关于他的文字,我记得他曾经写过一篇文章,大意是他在大学时醉心于文论,对创作并没有太多注意。初到文学杂志当编辑时,对如何选稿相当茫然。那时他读大量经典文学作品,了解大师们的创作,这让他知道了什么是好作品,却又困于如何面对距经典还相当遥远的本地作者与稿件。他告诉自己,或许这就是他供职的文学杂志以及他作为其编辑存在的理由。阅读大量经典作品和大量普通作者的自发来稿让他大有感触,他把它写下来,就成了一篇篇评论文章。如此自述不乏自嘲调侃,却也让我感觉到一种脚踏实地。显然是他的理论准备和阅读准备,以及实际工作的需要把他推上了文学评论之路。石华鹏从大学毕业来到福建后,二十多年如一日,就呆在一个单位没有挪窝,从年轻编辑一直干到如今的常务副主编。他所在的《福建文学》是一本历史悠久的文学期刊,自解放初创办以来培养了大批作者,一代代福建作家从那里起步、成长,包括我本人也是受其无尽恩惠。这家刊物有着非常可贵的办刊传统和编辑传承,对读者的重视,对新作者的热心栽培、扶植一以贯之。石华鹏进入杂志社以后成了传承中的一环,他始终具有双重身份,作为评论家他可以指点江山,作为编辑他要为某一位作者的提升倾注心血,如今作为常务副主编更得为刊物的发展负责。以此或能理解他的批评文字对普通作者的引导与宽容。

关于石华鹏本人,除了印象中身边几乎所有认识的人对他都是好评外,我所知便屈指可数。我知道石华鹏曾经有过若干机会,可以到其他文学单位高就,但是他选择留在编辑部里,面对作者、读者,承受办刊压力。这方面他表现得很执着。我还知道石华鹏是湖北天门人,其家乡旧称竟陵,设县早在秦时,是人杰地灵之所,历代文化名人众多,例如茶圣陆羽,再如晚明著名的以钟惺、谭元春为代表的竟陵派,其诗风注重抒发人的真性情,明末清初盛行一时。这样的地域文化背景对从那里走出来的当代作家肯定会有影响,潜移默化,甚至化入基因。石华鹏的评论文字在我感觉里确也是抒发真性情,令人联想起其故乡前辈竟陵派大师们的文学主张。我还猜想茶圣陆羽应当会让石华鹏对福建感觉较为亲切,因为这里以铁观音和大红袍闻名于世,茶圣香火最盛。我的这些印象或称感觉更多的属于推测,因为自感所知不多,让我不禁为当年未能找机会与华鹏深谈而惋惜。

有趣的是借写这篇短文聊说印象之际,我找到一些他的旧日文章,竟然略补往昔之憾,对他有了更多的了解。现在我知道石华鹏家乡那个村庄叫做“九湾”。石华鹏的父亲是一位木匠,以他们村子为中心,半径20公里,画个圆,在这个圆圈里,他父亲大名鼎鼎,打制的桌椅床柜,既漂亮又结实,出活儿快,还省木料,人们都说手艺好。石华鹏有三兄弟,在父母年迈之际,兄弟仨合力翻盖了曾是父母辉煌人生表现的大瓦房。石华鹏常年在外,春节回家要经“春运”,“在汹涌的人潮中犹如一片树叶被裹挟两天,才能落在故乡的土地。”每次到家的第一个晚上,母亲都会来到他的床前,他靠在床头,捂着被子对付寒冷,母亲坐在床沿,照例穿着不多,问这问那,说这说那。石华鹏觉得,那一刻是他在世上拥有的最幸福的时光。

我还记住了一个故事:石华鹏读小学时,学校里有一位女英语老师姓代,是民办教员,长得标致妩媚,却不太合群、孤傲。学校里唯一一位公办老师是教数学的章老师,城里人,瘦长潇洒,皮肤白嫩,很文弱,穿着也很好,从不用教鞭打学生,很为孩子们喜欢。两位老师谈起恋爱,孩子们看见他们“并肩而行在夕阳西下的乡村田野上,身影被涂成静谧的金色,像画里那般漂亮”。这个美丽的爱情故事竟然结局凄婉:两位老师被分开后,于同一天在两所小学自杀殉情。学校为代老师打了一口棺材,年轻人去世,依俗棺材不能刷黑。高年级学生石华鹏与一群学生和几个老师抬着那口白茬茬、散发松香的棺材于傍晚走上大路,送代老师回家。“天很静,谁都没有说话,我们可以听见自己匆忙的脚步声。”

我想起石华鹏笔下其他文字给我的印象,无论是创作的或者批评的,才华闪耀中,似有某种共同底色。我感觉自己像是触摸到这种底色了:真切、唯美、悲天悯人。

(杨少衡,福建省漳州市人。福建省文联副主席、作家协会名誉主席。出版有长篇小说《海峡之痛》《党校同学》《地下党》《风口浪尖》《铿然有声》《新世界》,中篇小说集《秘书长》《林老板的枪》《县长故事》《你没事吧》等。)

杨少衡

来源:青年报

- 相关推荐