情系中医文博,大学生用六国语言让中医文物说话

青年报·青春上海记者 刘昕璐

罗马尼亚语介绍“上海中医药博物馆镇馆之宝——针灸铜人”、匈牙利语讲述全英文版《中国医史》背后的故事……用六国语言呈现的中医文物视频制作正在全力加码,成为了一支来自上海中医药大学六国中外大学生文物讲解实践团队这个暑假最专注的事儿。据预计,9月份完成文物视频制作后,届时将通过学校的官微和抖音平台来传播中医故事。

〨 在中国最早医史类博物馆寻宝 〨

“中医药文化不仅在古代对中国甚至其他国家具有相当的影响力,在现代也拥有着重要的国际地位。”作为匈牙利籍在沪留学生,叶詹杰今年暑假加入了上海中医药大学国际教育学院“情系中医文博,讲好中国故事”暑期中外大学生社会实践团队,一起传承与守护上海中医药博物馆遗产与非遗。

“中医文博,语绘世界。”“寻宝”团队经过遴选,并经研究员、辅导员等老师指导,由5名中国学生和5名外国留学生组成。其中,留学生分别来自摩尔多瓦、匈牙利、南非、日本和韩国。这支来自六个国家的中外大学生文物讲解实践团队,期待用各国语言开启与文物的跨时空对话,赋予文物新的生命力,将中国传统文化传扬到世界各地。

上海中医药博物馆成立于2003年,是中国最早的医史类博物馆,全国中医药文化宣传教育基地,同时也是上海市爱国主义教育基地。其前身是创建于1938年的中华医学会医史博物馆。上海中医药博物馆反映了中华医学在各个历史时期取得的主要成就,并预示其未来发展的美好前景,是上海市外国留学生中国文化体验基地,为留学生提供优质的文化实践平台。

8月中旬开始,经过一周的专业培训和前期准备工作,实践团队圆满完成了上海中医药博物馆4件文物讲解视频拍摄工作。

“文明交流互鉴,是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。”这次暑期实践活动,在校方看来,不仅培养各国学生中医药文化的基本素养和理念,更加深了来华留学生知华友华的情感,让来华留学生在沉浸式体验过后,学会主动向世界讲述中医药文化故事,进一步扩大中医药文化的国际影响力,为中国传统文化的继承和传扬贡献出青春力量。

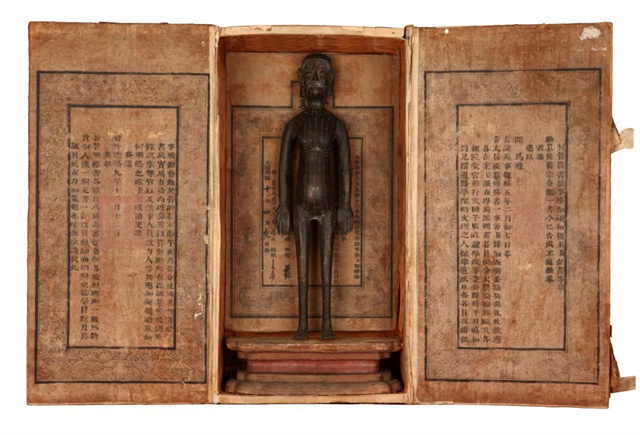

针灸铜人

〨 珍视珍贵遗产更树文化自信 〨

匈牙利留学生叶詹杰和中国学生沈婕合作为大家讲述了全英文版的《中国医史》背后的故事。这本《中国医史》由王吉民和伍连德二人合著,耗时17年用全英文撰写完成。

叶詹杰通过这次的社会实践活动,了解到中华文化和中医药文化的历史发展,体会到中医药文化不仅在古代对中国甚至其他国家具有相当的影响力,而且还在现代拥有着重要的国际地位。“看到博物馆保存着珍贵的文物遗产,了解到了许多珍贵文物的历史和故事,更加感受到中医药博物馆的文物在未来将由我们传承与守护!”

用匈牙利语对中国中医药文物的讲解是一件不易的事情,包括语法、用词、语句的顺序都有很大的讲究。叶詹杰说,自己正在以参与者的身份,去学习,去积累经验,而不是遇见困难就退缩。

来自摩尔多瓦的留学生大礼物和来自中国的张栩铭、徐诺,在韩国籍留学生金正云的协助下,顺利完成了上海中医药博物馆镇馆之宝——针灸铜人的视频讲解工作。据文字记载,乾隆皇帝为了嘉奖编纂综合医学丛书《医宗金鉴》的编著人员,定制了一批针灸铜人,如今国内仅存此一件带锦盒的完整器。

来自南非的美娜和中国学生刘欣昊则共同拍摄了御医的书桌的讲解视频,馆藏红木书桌是我国近代著名的中医学家、上海名医陈莲舫生前用桌。来自日本的實山優郁和来自中国的曾维豪合作讲解了孙思邈“药王像”的历史故事。

“在这次的中外大学生交流实践活动中,我认识了很多同学,这是一次难得的经历。”實山優郁说,“很感谢有机会能让我用自己国家的语言向世界介绍中医药文物的故事,希望能在科普的基础上提起大家的兴趣,以传扬更多的中医药文化。”

实际上,要讲好中国文物的新故事,还得先学博物求知的新技能。为此,中外学子实践队走进上海市历史博物馆,听取文物讲解并积累经验,为进行视频拍摄和素材整理收集提供了支撑。實山優郁在参观上海市历史博物馆时同样感到大开眼界,在历史中渐渐读懂上海是如何一步一步发展成现在这个国际化大都市的风貌。

作为中医学子和新时代的中医青年,来自曙光临床医学院中医内科学专业的张栩铭强烈地感到,中医文化不仅要“传承下去”,而且更要“光大起来”,这样才能充分地展现“惟我国家,亘古亘今”的文化自信。

青年报·青春上海记者 刘昕璐

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐