十三艺节传来捷报,文华奖和群星奖上海各夺两席

青年报·青春上海记者 郦亮

昨晚在河北雄安新区闭幕的第十三届中国艺术节传来捷报,上海市文化和旅游局选送的茅善玉(代表作品沪剧《敦煌女儿》)摘得文华表演奖、李莉(代表作品京剧《红色特工》)摘得文华编剧奖;口琴重奏《爱上这座城》、小品《我记得你,你就活着》两件作品获得“第十九届群星奖”。

中国艺术节是我国规格最高、规模最大、最具国际影响力的国家级综合性文化艺术盛会。中国艺术节上揭晓的文华奖是中国舞台艺术领域的政府最高奖,而群星奖则是繁荣群众文艺创作的政府最高奖。

上海市文旅局高度重视十三艺节文华奖和群星奖的参评参演工作。经文旅部遴选初评和公示,上海推荐的1部文华大奖参评作品和2个单项奖人选全部入围第十七届文华奖终评。8月初上海市文旅局指导推动各参评剧目演出单位进入整装待发的最后冲刺阶段,抓紧做好剧目打磨排演、团队防疫安全等工作,精益求精,全力备战,力争在全国最高规格的舞台上展现上海文艺的风采,全力打响“上海文化”品牌。

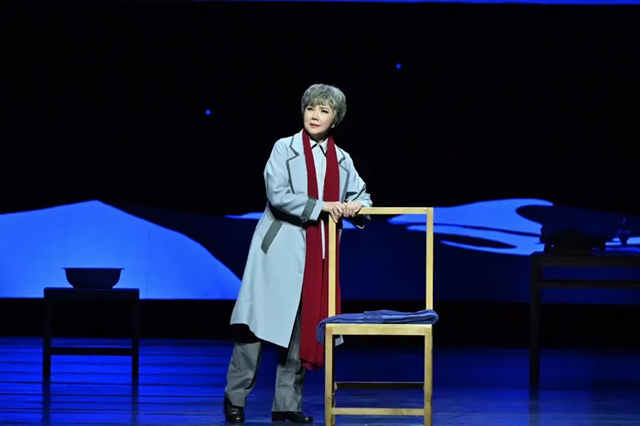

8月30日、31日晚,沪剧《敦煌女儿》作为第十七届文华表演奖参评剧目在河北衡水保利大剧院连演两场。这部“上海出品”的戏曲作品,感动了热爱传统戏曲的河北观众,沪剧人用“上海的声音”展现上海的精神品格。《敦煌女儿》汇集中国戏曲金牌创作团队,历时11年精心打造。自2018年5月首演以来,已经演出七十余场,走过上海、北京、敦煌、兰州、西安、武汉、南京、苏州、镇江等十余座城市。茅善玉与主创团队先后八次赴敦煌体验生活,不断接受敦煌人的精神感召、洗涤。

为备战十三艺节,《敦煌女儿》剧组自8月中旬起,秉持着“以匠心铸品质创精品”的责任和担当,对表演、唱腔、音乐、灯光、音响、多媒体等环节反复演练,才有了十三艺节上的精彩呈现,更让全国观众看到了沪剧“适应时代、服务当代”的一面,也展现了沪剧在新时代下的高水准、高质量。茅善玉表示,敦煌艺术是中华民族的瑰宝。看到敦煌人前赴后继到大漠坚守,内心充满敬佩之情,这是值得我们用心用情用功去打磨的作品。希望通过这部作品让沪剧艺术跟上时代节奏,跟上观众审美,做到“与时代同步,与城市同行”。

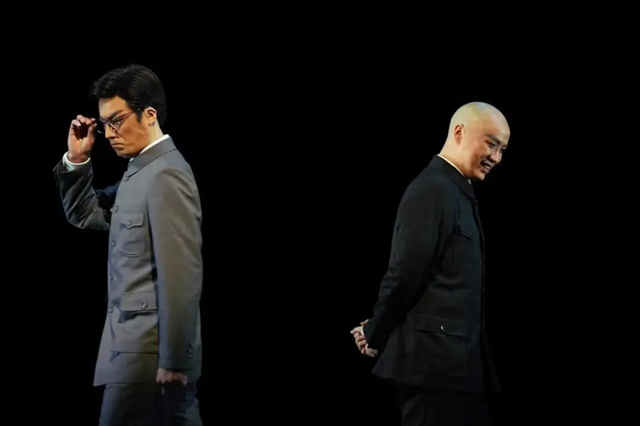

京剧《红色特工》是上海京剧院为庆祝中国共产党成立100周年精心创排的红色现代京剧,参演过第九届中国京剧艺术节,入选国家艺术基金2022年度大型舞台剧和作品创作资助项目。这部情节扣人心弦、氛围感十足、唱段流畅好听的剧目自上演以来广受观众们支持与喜爱。为配合疫情防控工作,《红色特工》9月9日晚在周信芳戏剧空间现场演出,并采用线上直播的方式参评文华编剧奖,同时面向全国观众进行网络演播。编剧李莉在疫情期间全情投入,为备战十三艺节,对剧本再一次进行了较大幅度的修改。多次通过视频会议,及时与导演卢昂等二度主创及主演保持沟通,有条不紊推进创排工作。

参评十三艺节的《红色特工》版本中,创作者再次深入挖掘,力争真实地展现隐蔽战线革命英烈的艰难历程。李莉重点修改“破译密码”“夫妻情深”两场剧情,唱腔、唱词均重新创作。梳理后的剧情更完整,节奏更扣人心弦,保护红花种子的深刻含义更明了,渲染出李剑飞的革命意志与坚守信念的感染力,使主线更清晰慎密。

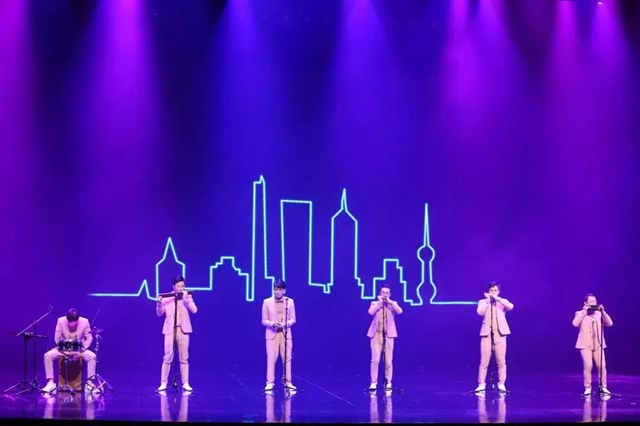

本届群星奖上海除了口琴重奏《爱上这座城》、小品《我记得你,你就活着》2件获奖作品以外,还有8件作品入围决赛,包括器乐重奏《吴侬·素歌》、群舞《装台》、群舞《拔河赋》、戏剧小品《流水从这里经过》、沪书《觉醒者》、上海说唱《砺剑云端》、广场舞《弄堂烟霞》及上海南翔百花合唱团群众合唱。作品内容聚焦新时代、新征程,凸显人民主体地位、讲述百姓故事、反映多彩生活,倡导真善美、传递正能量,真正体现了“小作品,大情怀”。

上海市文化旅游局每年举办“群文新人新作展评展演”活动,搭平台、出新人、推新作。积极发挥“上海市群文创作孵化机制”作用,将历年优秀作品纳入孵化平台,不断打磨提升。在此基础上,每三年开展本市群星奖参赛作品选拔活动,好中选优。此次群星奖上海获奖作品和入围作品都是近年上海孵化出来的佼佼者。

相关负责人表示,下一步,上海市文旅局将视情组织群星奖优秀作品巡演、普及、推广,让更多市民欣赏到优秀的群众文艺作品,扩大群文创作的影响力,为迎接党的二十大胜利召开营造浓郁文化氛围。

青年报·青春上海记者 郦亮

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐