民谣音乐能和现代人共鸣!文化广场拓宽舞台拥抱年轻艺术

青年报·青春上海记者 陈宏

前不久公布的年末大戏中,4部音乐剧加2部音乐会的配置,让文化广场再度展示了自己“以音乐剧为主,时尚经典艺术为辅”的艺术定位。11月8日,《张玮玮和郭龙<白银饭店>十周年纪念音乐会》登陆文化广场主剧场,两位被视为“一路吟诵的诗人”的民谣音乐人,带来了一场民谣盛宴。这两年来,主打音乐剧的文化广场为何会唱起了民谣?文广副总经理、资深音乐剧人费元洪告诉青年报·青春上海记者:“运营到第11年的文化广场,其实一直探索一个课题,就是如何将剧院表达自舞台艺术延展至生活方式,提升都市生活的体验感与想象力。而对大都市的年轻人来说,民谣从某种程度上能唱出我们心底的声音,和现代人产生共鸣。”

民谣音乐来自民间,叙述真实,唤起共鸣。它“无诗不歌”,可谓平凡生活和内心情感的的诗意化表达。十年前,专辑《白银饭店》问世,其中一首《米店》晕染开无数民谣乐迷的三月烟雨;而《两个兄弟》,则是张玮玮和郭龙这两位自幼结识的音乐人之间情谊最真实的写照。而11月8日晚的这场纪念音乐会,这两位来自甘肃白银的兄弟说自己带来了故事与划船的桨,邀乐迷共赴那座名叫白银饭店的孤岛。

其实,除了这场在剧院内开的音乐会,十年间,“民谣音乐人”张玮玮和郭龙也在不断拓宽着现场音乐表演的维度。他们不仅与戏剧导演孟京辉合作了《恋爱的犀牛》等作品的配乐及现场演奏工作,还参演了音乐戏剧《流浪之歌》的演出,和多年老友安娜伊思·马田、万晓利、小河一起,在舞台上重新演绎自己……以此赋予音乐更丰富的层次和戏剧化的转折。张玮玮曾谈及他特别喜欢剧场的一点:“就是你坐在台上演,下面的观众是不具体的,你看不清观众的面目,因此整个群体变成一个单位。台下漆黑一片,观众看舞台上的东西也是放大的,这是所谓的舞台感。对于演和观演的人来说,是一种双向的良好体验。”

另一方面,作为一直积极探索跨界演出内容和多元音乐领域的剧院场所,上海文化广场早在2020年就把目光投向了民谣音乐。这一方面是兼顾现场感与观演体验的选择,另一方面,民谣音乐对艺术和音乐品质的追求,也与文化广场对演出内容的甄选标准不谋而合。此前在谈及文化广场运营的下一个十年计划时,费元洪曾表示,期待将方寸舞台上塑造的故事与价值传达到更广泛的受众之间,在始终秉承“以音乐剧为主,时尚经典艺术为辅”的艺术定位的同时,也追求更高艺术品质、更广艺术涉猎的发展,“这是文化广场将要持续探索和拓展的方向。”

他说,策划与邀约的初衷是源于对民谣音乐艺术内核的认同,“民谣虽然不像大众流行音乐一样,拥有庞大的受众群体,但是民谣生于自然,又通过自然的方式创作出来,民谣音乐中那些纯真质朴的东西是非常宝贵的。现代人大多生活在大都市中,成日与互联网、新媒体为伍,但又无法摆脱这个时代特有的束缚,民谣能唱出我们心底对自然的渴望。”

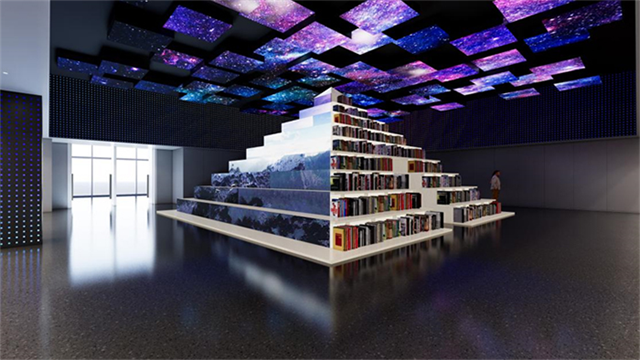

也因此,他认为像这样的跨界,对于剧院来说意义非凡。“文化广场始终相信,只有不断拥抱年轻的艺术形式和优秀的艺术作品,兼容并包不同的时代创意,才有可能迎来稳定的发展和进步,创造出新世代的经典。”费元洪表示,“相信在不久的将来,通过产业的集聚和新业务的开展反哺舞台,文化广场会成为超越感官维度,承载多重意义的空间载体。”

青年报·青春上海记者 陈宏

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐