勇士回国!中国蓝天救援队54人抵沪,不抛弃不放弃,经40多小时救出八旬老人

青年报·青春上海记者 范彦萍/文、图、视频

“来了,他们回来了!”经历了2个多小时的等候后,今天约莫11点半,中国蓝天救援队首批54名队员分批来到上海浦东国际机场国际到达出口。迎接他们的是雷动的掌声和大红花。

300多名队员,8天8夜的搜救,最后搜寻出3名幸存者43名遇难者。平安归来的蓝天队员们脸上略显疲惫,脚上还穿着带着泥的鞋。

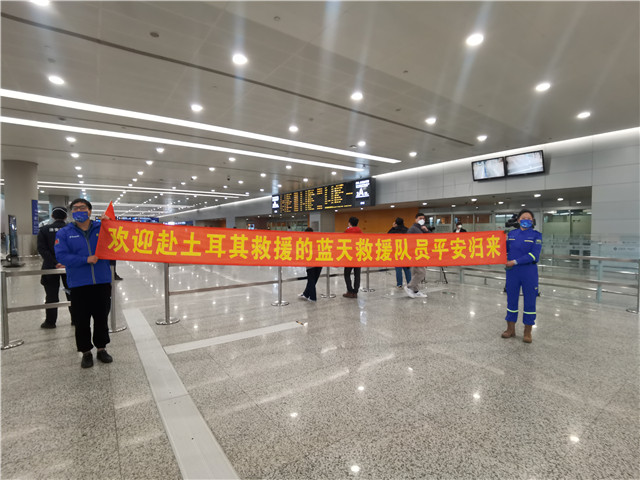

“出征日,寒意正浓;归来时,春风正好”“欢迎赴土耳其救援的蓝天救援队员平安归来”……现场拉起了字体鲜艳的横幅,还有从四面八方赶来的欢迎出征队员们平安回国的队员、家属、土耳其留学生等。

上海90后女队员:

每天只能睡三四个小时,都没时间报平安

上海蓝天救援队队长助理高峰告诉记者,此次中国蓝天救援队共有300多名队员在土耳其开展救援任务,首批抵达上海队员分别来自江西、浙江、上海、江苏、福建,上海蓝天救援队的10名队员中此次有4名成员回国,包括两名90后女队员,其余的队员将继续协调救援物资事宜,待事情办妥后将陆续回国。

在列队接受欢迎的队员中,记者发现了90后女队员庞倩如和顾佳琰。

庞倩如回忆说,自己和大部队是土耳其当地时间2月9日晚上来到大本营的。前面几天她和顾佳琰负责后勤工作,之后就来到搜救一线。“其实出发前,我对现场看到遗体已经做好心理准备,所以一开始没有立即泪奔。救援现场挖出的遗体,有父亲抱着小孩的,有夫妻拥抱在一起的,看到人高马大的土耳其军人在看到自己的同胞罹难时默默哭泣,有的情绪崩溃把身上的物件使劲摔在地上,我当时没忍住泪一下流了下来。”

庞倩如和队员们在救援现场坍塌的楼房内发现很多遗物。有一本数学作业本,看起来是答题答到一半的本子,队员们还翻出了书籍、衣物、小孩的玩具等。想着那些曾经鲜活的生命逝去,她的鼻子不禁一酸。

和庞倩如一样,这也是顾佳琰第一次参与国际救援。让这位95后触动的是,有一位老妇人独自从外地开车抵达现场,寻找埋在废墟下的亲人。“我看着她的情绪从崩溃,到慢慢恢复,到关注整个救援情况的过程。”

“都说男儿有泪不轻弹,但参与搜救的官兵和队员眼睛红红的,挖掘现场还有几声乌鸦啼叫,显得分外凄凉。”提起这些事时,顾佳琰的声音有点低沉。

来到指挥中心后,庞倩如、顾佳琰和另外两名队员组成了后勤小组,24小时值守,负责协调各个点位上的资源需求。“搜救现场的生命探测仪、蛇眼、雷达、卫星及车辆都非常稀缺,需要多地协调,我们工作量非常大。那段时间每天只能睡三四个小时。”顾佳琰告诉青年报·青春上海记者。

两人还告诉记者,这次参与救援,学到了许多国际救援的规范工作方法,收获非常多。而当地人的热情也让两位90后女生非常感动。

“我们结束工作撤离的时候,当地人把我们的车拦停,一定要给我们送水,所到之处不停有人给你打招呼、鼓掌。当地对我们的照顾非常周到,我们就住宿在学校的教室里。”顾佳琰表示。

而为了不让队员的家属担心,上海蓝天救援队还组建了一个家属群,将搜集到的信息发送到家属群,让后方安心。

“我没有时间和爸妈报平安,但家属群有每日工作简报,解答他们的问题。我妈妈心很大,觉得‘没有消息就是最好的消息’。”顾佳琰说。

五次反复探测确定呼吸点

连续作业两天两夜救出八旬老人

“非常辛苦,每个现场都非常危险,我们开展了高质量的援助,有的队员回来后差点趴下,但我们觉得很值得。这些天留下了很多难忘的瞬间,不管到哪里都是掌声和鲜花,让我们感到中土友好的传承。”土耳其地震救援中国蓝天救援队副总指挥杨羿介绍说,先遣部队于8日晚上抵达土耳其马拉蒂亚后,队员们连夜开展救援,分组分装备,快速形成6个搜救组、6个行动组,在马拉蒂亚173个废墟现场行动起来。从8日到15日,队员们在马拉蒂亚,搜寻出3名幸存者43名遇难者。“一路上让我们特别感动的是,到哪里土耳其人的人们都非常感谢我们,对我们非常尊重。这说明中土友好走上了一个新征程。”

杨羿回忆说,在当地救援时,救援队用生命探测仪找到了两个呼吸点。找到上面的一个呼吸点,搜寻到人的时候对方已经遇难了,随后他们来到下面一个比较稳定的呼吸点,设定多角度搜索。“当时我们从正面打开一个通道,遇阻,又尝试从侧面打开同样难以突破,为了尽快实施营救,我们最后还是从正面花了长达七八个小时打开通道1米再绕过大梁打了3米多的生命通道。前前后后总共花了40多个小时才救出了一名80多岁的老奶奶。第二天医院和我们反馈说,老人生命体征很稳定,我们还抽空去探望她。才得知,原来,地震时候时,恰好她睡的床的位置是支撑点,第一次她呼救的时候,外面还听得到她的声音,房屋第二次发生倒塌的时候,把建筑压死了,她拼命喊外面无论如何也听不到了。“当地人最后不得不放弃了。但我们通过生命探测仪,前后测了五次呼吸点,告诉当地人废墟内还是有生命体征的,不要放弃,大家一直坚守在那里,才救出了老人。”

来自浙江诸暨队的队员黄奎亮也参与了这场施救行动,现场生命通道很小,他多次爬进狭窄的生命通道进行搜索。

蓝天救援队搜索组组长朱海庆补充介绍说,老人是于当地时间11日凌晨1:41成功营救出的,此前在废墟里整整被困了125个小时。“老人获救后,我们抽空去医院看望她,老人状态良好,说自己大难不死,非常感谢我们,希望我们救援队平安。”

“当地时间9日12:02,我们就探测到了第一个生存信号。该目标于当天下午16:30被我队解救,为一名60左右的男性。”朱海庆介绍说。

记者了解到,在这场与争分夺秒的救援行动中,专业设备也起到了很大的作用。朱海庆告诉记者,以生命探测仪为例,该设备向地下发射微波,采回回波,如果有轻微的呼吸起伏,从仪器的波形上就会看到。搜救组9日抵达土耳其马拉蒂亚后,搜索组携带了多台生命探测仪。“我们小组在6天时间,根据地图走遍了107个建筑物区域,在当地居民、警察、军方等提供的搜集信息,对废墟下的生命信号进行检测。凭借可以探测废墟下有无呼吸目标的探测仪,我们分别在9日、10日、11日探测到了11个、10个、4个生存目标,甚至在我们即将离开的12日晚上还探测到了1个,成功解救了一名小女孩。

很多人可能要问,地震救援的黄金时间是72小时,为何在100小时之外还能搜救到幸存者。朱海庆认为,这既在情理之中,又在意料之外。“因为当地地震是在凌晨发生的,基本上被困者都在房间里,只要当时没伤亡,在卧室里有被褥衣物御寒,在住所里有的幸存者还找到了食物和水,坚持到了我们去营救。最长的一个是12日晚上救出的,距离地震发生已经过去好几天了。”

“大家辛苦了!”

鲜花和掌声致敬勇士

现场,为了欢迎平安归来的勇士们,其他队员们给参与土耳其救援的队员们的胸前都别上了大红花。

“援土蓝天救援队员们,大家辛苦了,欢迎大家回家,今天我们在这里举行简单而隆重的欢迎。我谨代表上海蓝天救援队向你们致以崇高的敬意……出征之日,寒意正浓,但你们不畏严寒,负重逆行,不远万里,到达灾区,连夜展开搜救作业,争分夺秒,抢救生命……更让世界看到了中国的速度,大国的担当。归来时,春风正好……”上海蓝天救援队队长杨春明说。

“谢谢,大家辛苦了。谢谢大家去当地帮助我的同胞。”土耳其驻上海总领事馆副领事艾贝克给队员代表送上了鲜花。

青年报·青春上海记者 范彦萍/文、图、视频

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐