传承“两路精神”,上音民族歌剧《康定情歌》解答新时代的青年新课题

上音出品《康定情歌》在中国歌剧节

青年报·青春上海记者 陈宏

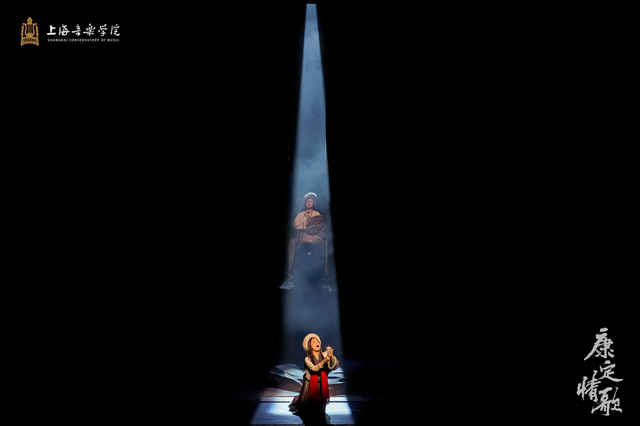

继经典歌剧《茶花女》后,上海音乐学院入选第五届中国歌剧节的另一部作品——民族歌剧《康定情歌》,5月18日、19日在杭州临平大剧院连演两场,同样大受欢迎。“它是基于我国经典民歌IP进行的创作,但创作之初我们就在思考一个问题,我们到底要讲什么?要表现一个怎样的精神?”上音院长、歌唱家廖昌永告诉青年报·青春上海记者,这部歌剧最终选择了讲述川藏公路和青藏公路的修建故事,“它是用‘两路精神’,来解答青年在新时代的新课题。”

◆ 《康定情歌》在杭州演出展示上音水准 ◆

民族歌剧《康定情歌》是上海音乐学院为庆祝中国共产党成立100周年而创作的重磅作品。2022年1月,它于上音歌剧院预演了2场音乐会版本,随后9月份正式首演了歌剧版,因为备受欢迎和肯定,这部歌剧又于11月在上音歌剧院连演6场。此次入选文化和旅游部主办的第五届中国歌剧节后,主创对作品又进行了精心打磨,该剧制作人、上音数字媒体艺术学院院长尤继一表示:“‘两路精神’对于我们有着极其重要的意义,所以歌剧《康定情歌》一直在努力调整到最好,目前已经是第七稿。”

已经打磨到第七版

“多次打磨,让参演的学生们能够不断去用舞台表现,来反观和检查自己的学习,解决了理论学习和舞台实践之间的距离;另外,在情感表现上,大家对角色的熟悉、对音乐的理解都在逐步加深,经验有了积累,就会越来越显露到艺术层面上去。”指挥家张国勇告诉记者,因为多次打磨,自己作为指挥,已经可以把更多的精力投入到发掘音乐内涵中去,“我在排练过程中,明确能感觉出同学们的演奏和演唱,都在成长,对音乐有了更细致更深入的了解——有了这些理解,才能让这部歌剧插上翅膀,飞起来。”

音乐和舞台完美融合将歌剧的美充分展现

歌剧《康定情歌》的创作起因,已经广为人知。它在音乐上取材于具有世界影响力的中国传统民歌《康定情歌》。亲自担任总导演和艺术总监的廖昌永说,自己出生、成长在四川,“小时候就对修建川藏公路(原称康藏公路)的故事耳熟能详,也充满了敬佩,后来一直想着将这个故事找到合适的机会搬上舞台。最终,我们上音在和四川甘孜藏族自治州共同打造这部戏时,选择了基于《康定情歌》这样一个IP,去讲述当年修路的故事。”

这部歌剧,讲述了大学毕业生尚镛怀揣少年时的理想和一段邂逅的爱情来到雪域高原,在高山哨卡与神秘的藏族老人次旺、藏族姑娘嘎玛和身负重伤后脱下军装转业到地方的道班班长洪忠义之间感天动地、震撼人心的故事。它反映的时代背景是,在党中央统一领导和指挥下,由解放军、工程技术人员和当地人民群众组成的11万筑路大军,于1954年建成总长四千多公里的川藏公路(原称康藏公路)、青藏公路,结束了西藏没有公路的历史。

将年轻人的爱情故事和先辈的修路故事融合

无论是思想性还是艺术性,《康定情歌》都备受肯定,在杭州参加中国歌剧节的演出时,成为观众热追的作品之一,充分展现了一部优秀民族歌剧的魅力,也全方位展示了上音在“教创演研”一体化育人体系下培养出的“拔尖创新人才”水准以及大型歌剧制作实力。

两套人马展示上音底蕴

◆ 排演过程中重视“两路精神” ◆

然而,廖昌永也特别强调,“拔尖创新人才”绝不仅仅是指专业素质,“上音是具有红色血脉传承的高等学府,作为教育者,我们一定要知道,我们是在为党和国家、为民族培养音乐人才,因此,上音一直强调通过思政教育来‘立德树人’,而民族歌剧《康定情歌》的排演过程,很好地体现了这一理念。”

这部歌剧,展现了在中国共产党正确领导下新中国取得的伟大成就,以及推动西藏实现社会制度历史性跨越、经济社会快速发展的壮丽历史画卷,它讴歌了“两路”精神、民族团结,描摹了那个时代的英雄群像。

歌颂军民鱼水情和民族团结

该剧作曲周湘林和丁缨都说,当初在创作采风阶段,他们一下子都被“每一公里就有一个烈士的英灵”这句话给深深地震撼了,“看到川康地区那险峻的地貌,我们才真正体会到先辈们为了共和国建设所付出的一切,也决心创作出一部能真正呈现‘两路精神’的作品。”为此,他们不辞辛苦,走访了大量民间艺人、藏族音乐传承保护数据中心、文化馆、博物馆等,收集了很多第一手资料,“就为了深入了解当地藏族音乐的特点”,而最终呈现的音乐,除了“溜溜调”的核心音调被贯穿在全剧的每一个角落,“藏族民间音乐的浓郁特色,也被小心而珍惜地运用,我们力求使全剧在音乐上具有革命情怀、大众情趣、专业素养。”

这部剧尽管已多次上演,但在入选中国歌剧节后,为了在这个国家歌剧的最高盛会上呈现更好的现场,让“两路精神”打动更多的观众,剧组成员放弃了五一假期,一直在紧张排练。执行导演曹晓雯说,剧中尚镛与次旺亲生父子相认这条线索,极为让人动容,“我们从《星辰是家》这曲开始,就铺垫了嘎玛第一次带尚镛来见次旺、两人初次相见似曾相识的表演线索,一直到《军人的后裔》尚镛唱出‘国家强,人要强’,次旺认出了儿子,再到《家书》唱出实情,父子相认了,但相认之时就是诀别之刻,排练时就几次把我唱哭……”因此在排练中,她也一直要求演员们深入理解革命先辈们是怎样冒着生命危险、付出了怎样的巨大代价,才让“天堑变通途”的,最终,当饰演次旺的演员意味深长地唱出“也许,有一天,你会懂得,爱的含义”时,所有人都被打动了,“演员们与《康定情歌》的故事,也真正达到了同频共振。”

剧情感人至深

◆ 解答新时代的青年培养新课题 ◆

从创作到排演,歌剧《康定情歌》剧组都一直在强调“两路精神”,除了想演绎好这部作品,上音还期待,能通过这部剧的排演,去解答新时代青年人才培养的一些新课题。“我们去再现这样波澜壮阔的社会主义初期建设历史,就是为了激励青年一代,在新的百年开启之后,不仅要用优秀的作品去致敬我们的先辈,更要赓续精神血脉,传承我们伟大的革命事业,在和观众共同缅怀这些革命事迹的同时,吹响我们新的百年的号角。”廖昌永说。

为了让师生们更好地理解青年一代奋斗的意义,经典歌剧《茶花女》和民族歌剧《康定情歌》两个剧组都成立了临时党支部,在上音两部歌剧出征第五届中国歌剧节的仪式上,党委书记裴小倩为两个剧组分别授旗,鼓励他们要“志存高远、脚踏实地,把课堂学习和舞台实践紧密结合起来,接好前人的接力棒,牢牢把握高等教育和文艺工作在中国式现代化中的责任和使命,不负时代、不负韶华”。

裴小倩书记寄语青年学子

除了组建临时党支部,上音还有另一大惯例——在大剧大项目离校演出时,都会结合演出内容或当地红色资源,进行“行走的思政课”教学,此次到杭州演出,也不例外。5月19日下午,来自上音马克思主义学院的李敏老师,在剧场内为参演师生们上了一堂“要善用历史思维把握艺术作品的精神意涵——《康定情歌》剧组现场教学”的行走思政课。

临时党支部和行走的思政课讲述“两路精神”

上音学生说,这堂思政课“从三个不同维度、不同落点详细论述了《康定情歌》中展现的藏汉民族情、 军民鱼水情”,他们也在老师的讲述中,感受和深刻领会了“两路精神”,“这种精神在新时代依然深刻影响着藏汉两族人民,成为中华民族精神谱系的重要组成部分。”

这部剧自诞生之日起,就获得了不少荣誉,此次入选中国歌剧节,它还有着文旅部2022-2023年度“中国民族歌剧传承发展工程”重点扶持剧目以及教育部“2023年度高校思想政治工作质量提升综合改革与精品建设项目”的多重身份。国家对该剧的立意,给予了充分的认可。

上音出品受到市场和业内专家肯定

如今,上音两部作品已经完成了本届中国歌剧节的演出任务,两部歌剧都得到了市场口碑和业界专家们的高度肯定。“歌剧是综合艺术,而通过全校跨系部的联合作战,通过‘教创演研’一体化,我们为中国原创民族歌剧不断注入‘上音方案’,为世界歌剧舞台产出‘中国声音’,”廖昌永说,“同时,我们将高等艺术教育与文艺文化充分融合,融思想性与艺术性为一体,最终形成了包括《茶花女》和《康定情歌》在内的‘文教双驱’的成功案例,保证了我们上音‘四出’即‘出作品、出人才、出思想、出标准’的目标。”

青年报·青春上海记者 陈宏

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐