“何以中国”文物考古大展系列继续,来看长江下游文明的灿烂

青年报·青春上海记者 郦亮

上海博物馆“何以中国”文物考古大展系列继续讲述中国文明起源的故事。“实证中国:崧泽·良渚文明考古大展”6月20日到10月8日将在上海博物馆举行。这一次,故事的主角从中原大地转向了长江下游地区。

19家文博机构联合“实证中国”

去年上海博物馆“宅兹中国”展览,给观众呈现了最早被称为“中国”地域的中原地区的夏商周文化。但是按照中国著名考古学家苏秉琦先生提出的“满天星斗说”,中华文明的起源不是某一地的独有,而是各地同时发力,百花齐放、星罗棋布,共同创造了文明的辉煌。这已被大量的考古发现所证实。

所以在结束了对于中原地区的文明考察之后,“何以中国”文物考古大展系列把焦点放到长江下游地区,也是在情理之中。中原地区、黄河中下游夏王朝的建立距今约4000年,长江下游文明的出现甚至比这还要早得多。人们耳熟能详的“5000年中华文明”是神话传说还是真实历史?这一点在“实证中国:崧泽·良渚文明考古大展”中就可以找到“实证”。在这个展览中,观众可以看到距今5800年至4300年以崧泽文化、良渚文化等为代表的第一个文明发展高峰中最伟大的成就。

为了让展览更为全面,所提供的中华文明起源的“实证”更具权威性和代表性,这次上海博物馆联合了全国18家博物馆、考古机构,陈列他们珍藏的出土文物超320件组,从古国、稻作、手工业和玉器四大版块讲述“文明”的故事,带领观众穿梭时光,走近东山村、凌家滩、良渚、福泉山等著名考古遗址,领略长江下游史前文化艺术的魅力。

崧泽文化是文明曙光初现

长江下游文明的起源,其实是多个文明接续发力的结果。“实证中国:崧泽·良渚文明考古大展”所讲的文明起源的故事就包括崧泽文化、凌家滩文化和良渚文化等。

在此次展览中观众可以看到一件张家港博物馆藏的“石锛”。这件距今5800年到5300年的文物,2009年出土自位于今江苏省张家港市金港街道的东山村遗址。这是首次发现的崧泽文化早中期的高等级大墓及大型房址。分区埋葬的墓地、大型房址独立分布等现象表明,至少在5800年前中国社会已经出现了明显的社会分层现象,标志着人类社会文明化进程的一个新的阶段。

石锛 崧泽文化(距今约5800-5300年) 2009年江苏张家港东山村遗址90号墓出土 张家港博物馆藏

兽纹镂孔陶豆 崧泽文化(距今约5800-5300年) 2009年江苏张家港东山村遗址94号墓出土 张家港博物馆藏

上海博物馆专家告诉记者,崧泽文化,因发现于上海市青浦区崧泽遗址而得名,距今约5800-5300年,上承马家浜文化、下启良渚文化,是长江下游环太湖地区时期新石器时代文化发展的重要阶段。上海建有崧泽遗址博物馆。但这不是独属于上海的文化,所以在展览中也会有更多兄弟省市馆藏文物加入。除了“石锛”,还有嘉兴博物馆藏“三足鸟形陶盉”、常州博物馆藏“猪形陶尊”等,显示了崧泽文化另一种百花齐放。

三足鸟形陶盉 崧泽文化(距今约5800—5300年) 1996年浙江海盐西塘桥采集 嘉兴博物馆藏

猪形陶尊 崧泽文化(距今约5800-5300年) 2002年江苏常州新岗遗址39号墓出土 常州博物馆藏

专家告诉记者,作为长江下游文明起源的重要组成,崧泽文化在生产和生活上都有了飞跃式的进步:崧泽文化晚期开始犁耕技术的普及,使农业成为社会主要生产部门;陶器制作从泥条盘筑、慢轮修整发展出拉坯成形的轮制技术,并显示出独特的纹样风格及多元化的装饰手法;对玉石料的辨识、加工技术也有了显著提高。

凌家滩文化讲述“治玉”的故事

相比崧泽文化,上海观众对于凌家滩文化了解得相对要少,但其实凌家滩文化也是长江下游文明的重要组成,甚至被视为是良渚文明的源头之一。

专家告诉青年报·青春上海记者,位于安徽省马鞍山市含山县铜闸镇的凌家滩遗址,距今有约5800到5300年,和崧泽文化几乎是同一时期。总面积约140万平方米,是迄今发现长江下游巢湖流域面积最大、保存最完整的新石器时代中心性聚落。遗址区内发现有新石器时代晚期的人工祭坛、大型墓地及祭祀坑、积石圈、环壕等重要遗迹,出土大量精美玉器、石器、陶器等珍贵文物。

玉龟及玉签组合器 凌家滩文化(距今约5800—5300年) 2007年安徽含山凌家滩遗址23号墓出土 安徽省文物考古研究所藏

玉鹰 凌家滩文化(距今约5800-5300年) 1998年安徽含山凌家滩遗址29号墓出土 安徽省文物考古研究所藏

玉人 凌家滩文化(距今约5800—5300年) 1998年安徽含山凌家滩遗址29号墓出土 安徽省文物考古研究所藏

参加此次“实证中国:崧泽·良渚文明考古大展”的凌家滩文化文物基本都来自于安徽省文物考古研究所。观众可以看到凌家滩遗址23号墓出土的“玉龟及玉签组合器”,29号墓出土的“玉鹰”和“玉人”。基本上都是精美的玉器。

据悉,凌家滩文化是一支制玉、用玉高度发达的文化,被誉为中国“史前三大治玉中心”。有意思的是,其实凌家滩遗址和崧泽遗址都在长江下游,相距不过两三百公里,却发展出了各自的特色。这也从一个方面反映出长江下游文明的繁荣。

良渚文化:国家形态出现

以上这些文化似乎都在为良渚文化的产生作着准备。对于良渚文化的呈现,也是“实证中国:崧泽·良渚文明考古大展”的重中之中。

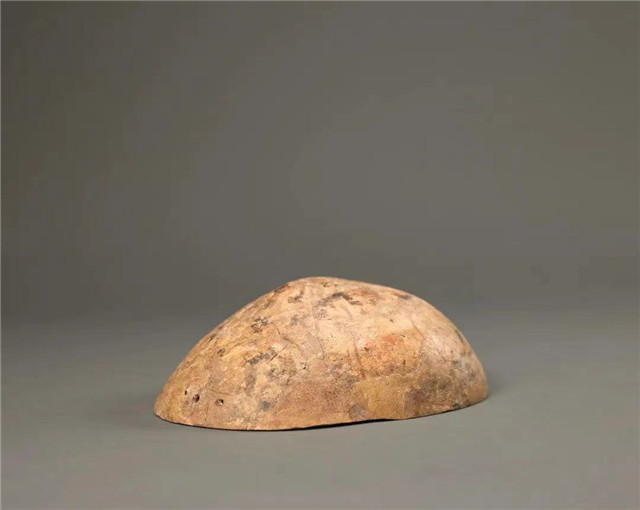

在这个版块观众可以看到上海博物馆藏的“人头骨器”,这件文物出土自2010年上海青浦福泉山遗址吴家场墓地207号墓,显示了先民制作工具达到了新的高度。此外,还有1982年江苏常州寺墩遗址3号墓出土、现藏于南京博物院的“玉琮”;1986年浙江余杭反山遗址20号墓出土、浙江省文物考古研究所藏的“瑁镦组合玉钺”等。

玉琮 良渚文化(距今约5300-4300年) 1982年江苏常州寺墩遗址3号墓出土 南京博物院藏

瑁镦组合玉钺 良渚文化(距今约5300—4300年) 1986年浙江余杭反山遗址20号墓出土 浙江省文物考古研究所藏

人头骨器 良渚文化(距今约5300—4300年) 2010年上海青浦福泉山遗址吴家场墓地207号墓出土 上海博物馆藏

玉背象牙梳 良渚文化(距今约5300—4300年) 1999年浙江海盐周家浜遗址30号墓出土 浙江省文物考古研究所藏

这些珍贵的文物都是良渚文化的“标准器”,呈现着良渚文化的高度。专家告诉记者,距今5300年到4300年的良渚文化,是长江下游环太湖地区在马家浜文化、崧泽文化之后发展起来的新石器时代晚期文化。目前共发现600余处遗址,其中良渚古城遗址为整个良渚社会的“王城”,此外还有如寺墩、福泉山等为代表的次一级中心性聚落。

这一时期,生产力进步、人口激增使得社会分工发展到了新的高度,更大范围内的区域社会整合开展得如火如荼,最终形成了踏入文明社会最根本的标志——国家。良渚古国依托其发达的稻作农业经济,以统一的“神徽”信仰为支柱,以精美复杂的玉器作为管理秩序的工具,建立了神权与王权统一的早期区域性国家。良渚以超大型的礼制性中心、严明的社会等级、庞大的公共工程造就了世界史前史上稻作文明发展的高峰,也是东亚最早的国家社会。

从早期的原始聚落,到初步的国家形态,这就是长江下游文明为“何以中国”所作出的贡献。

青年报·青春上海记者 郦亮

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐