两千公里为爱奔赴,交大学子创新设计暑假里的“乡村课堂”

青年报·青春上海记者 刘昕璐

方寸讲台,心手相牵,两千公里,为爱奔赴。从浦江之滨到洱海之源,上海交通大学“子午连心”暑期学校实践团赴云南洱源一中开展教育结对帮扶项目,广泛组织学生授课、教师培训、素质拓展等活动,点燃教育助力乡村振兴的薪火。

云南省大理州洱源县是上海交通大学的对口帮扶地。十年来,学校坚持以人才和科技为引领,培育发展了一大批优质帮扶合作项目。早在今年4月,上海交通大学校长丁奎岭一行赴洱源召开定点帮扶工作座谈会,并宣布“子午连心”暑期学校揭牌成立,开启了教育学院与洱源一中携手育人的新篇章。

7月中旬以来,上海交通大学首届“子午连心”暑期学校在云南省洱源一中正式开班。来自教育学院的13名优秀青年学者和11名专业水平高、责任心强的教育硕士研究生组成了暑期学校师资队伍,面向洱源一中的100余名高一学生开展学科课程和综合素质拓展课程教学,同时为洱源一中全体教师带来有理论、有视野、有深度的教师培训。

支教学生以学科教学为基础,将技能培育、兴趣激发和价值引领有机融入课程之中,形成了以案例探究、游戏互动为主要教学方式的趣味性、拓展性、挑战性课程体系。40名学生,120颗鸡蛋,探索1个力学问题,这是“子午连心”暑期学校的一堂物理课,担任授课教师的是学科物理方向的教育硕士彭宏宇。“我教学设计的核心目的就是帮助学生掌握科学探究的方法。面对一个问题,你如何去思考,如何做出猜想,然后如何验证,我希望我的课能带领同学们经历这个完整的过程。”

怀揣着“授人以渔”的教育期望,支教学生们致力于在暑期学校的课程中传授思维方法。“我们组研究了很久,但一旦搞明白了就觉得原来这么有意思!”暑期学校理科班学员李碧钧表示,实验探究帮助同学们直观地感受规律、掌握方法。

“各位‘情绪特工’请就位,我们的表演马上开始啦!”英语课上,桌椅靠墙,教室成了大舞台,同学们摩拳擦掌,为结课情景剧演出兴奋不已。英语教师、教育硕士毕宇珂和王影用表演式教学的方法让英语跃出教科书,成为了展示交流的工具,新颖的教学活动设计极大地激发了学生的学习兴趣。

除此之外,在生物课中,用微生物在培养基上画画、在历史课中穿越进清明上河图一览北宋风光、在语文课中徜徉于诗经的海洋,别出心裁的课程设计充分调动学习兴趣,教室里充盈着洱源学子们活跃的思维。

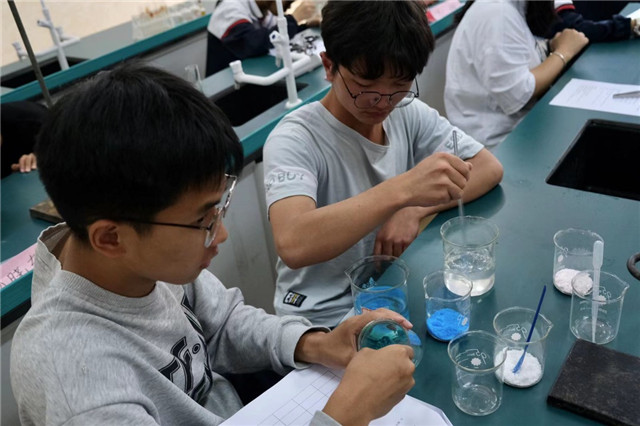

“掌握了小小金属盐的性质,我们能看到无比壮阔的化学之美”,用金属盐制作“水中花园”是这节课的主题,化学教师、教育硕士杨景淇拿起身边学生刚刚完成的的作品,“大家想过我们为什么要读书吗?其实读书也是如此,读书的意义是让自己能触碰到广袤无垠的世界,让自己的人生充满可能”。看着台下青春的面庞,杨景淇不禁感同身受。作为同样从云南大山里走出来的孩子,此番重回大山的坚定选择,杨景淇无比期望自己能成为学生们的引路人,“老师希望大家都能坚定自己的梦想,无论鲜花荆棘,都相信未来可期!”

暑期学校对立志成为卓越未来教师的教育硕士们而言,是施展才华的大舞台,练就本领的演兵场。师生之间每一刻心领神会的默契,讲台之上每一个妙趣横生的瞬间,背后有数不清的汗水与坚持:一轮集中说课、一轮模拟试讲、和学科备课组及指导教师之间无数次研讨、优化、再修改……在暑期学校的行前,每一位支教学生的每一个45分钟都积累了百余小时的耕耘;人均2万字的备课笔记本和听课记录册、每日持续至深夜的听课评课研讨会、录制授课实况并一遍遍回放反思。支教学生们也在互评互鉴中收获教学技能的提升。

随着首届暑期学校的成功举办,校地合作深化的新局面正徐徐展开,“上海交通大学乡村振兴洱源基地”也正式揭牌。在基地内,一棵桃树挂牌上书“青春有为,强师有我;十年树木,百年树人”,寓意教育学院与洱源县携手教育振兴,共结育人硕果。

青年报·青春上海记者 刘昕璐

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐