研发检测试纸、水下机器人,这群大学生“妙手救鱼”

青年报·青春上海记者 陈泳均

“白质黑章三四点,细鳞巨口一双鲜。”自古以来,就有文人墨客作诗称赞鲈鱼的鲜美。然而,如今花鲈鱼养殖却面临着种质退化和病害增多等一系列难题。针对夏季弧菌暴发引起鱼类死亡问题,上海海洋大学师生们在科技小院施展奇招,带来实验室最新研发的弧菌侧向层析试纸条检测技术、抗弧菌免疫增强剂和水下机器人,助力“智慧渔业”。

◆ 开发检测试纸和免疫增强剂 ◆

夏季高温与多营养物质的重叠效应,导致养殖水体中弧菌数量增多,极易引发弧菌病,因此夏季花鲈、大黄鱼弧菌病造成的死亡较为普遍,严重影响养殖渔民的经济收入。

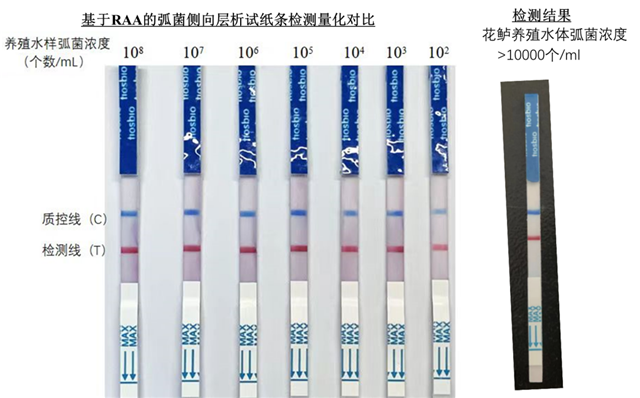

为解决养殖鱼类弧菌病的难题,今年暑假,上海海洋大学水产与生命学院常务副院长黄旭雄、副书记张亚琼、鲍宝龙教授以及工程学院副院长许竞翔等一行师生来到了福建闽威花鲈科技小院。鲍宝龙实验室针对弧菌病,开发了基于RAA的弧菌侧向层析试纸条,45分钟就能测定花鲈养殖水样的弧菌总量,且不需要昂贵设备。“当夏季海水养殖网箱弧菌数量急剧增加,该技术可第一时间预警弧菌病的暴发,帮助渔民及时改进相应养殖措施,减少渔民的损失。”实验室负责人介绍道。

弧菌病的发生,除了加强水体弧菌监测以外,还有哪些预防措施?鲍宝龙针对花鲈弧菌病开发了免疫增强剂。在福建闽威花鲈科技小院,水产与生命学院研究生房启童和朱彦琳看到大规模的花鲈鱼和大黄鱼养殖,内心无比激动。“在实验室我们设计实验、开发新技术,这次来到这片广阔的养殖鱼排,可以说是真正在生产实践中检验我们的成果。特别是在生产一线防治花鲈弧菌病效果得到了渔民的认可,感到充满成就感。”

一个多月的海上鱼排养殖实验显示,鲍宝龙团队开发的花鲈抗鳗弧菌饲料免疫增强剂,使花鲈死亡率降低了63%,取得非常好的抗弧菌病效果。今后,团队将依托福建花鲈闽威科技小院,推广应用到周边及全国花鲈养殖户,帮助他们减少损失,提高收入。

◆ 研发水下机器人 ◆

如何通过信息化管理手段加强监控和管理海水网箱渔场,预防养殖问题?上海海洋大学工程学院研究生王枭通过团队研发的水下机器人对夏季海水网箱中花鲈活动以及养殖网箱水环境的浊度、温度、pH值、含氧量等影响花鲈生长状况的关键数据进行监测。基于采集的图像数据信息,工程学院研究生范嘉文通过水下图像识别技术对花鲈表型、摄食、聚群、行为等开展研究,利用深度学习技术,第一时间了解花鲈弧菌病发生情况。

后续,工程学院科研师生团队将继续围绕海水网箱养殖,通过依托闽威花鲈科技小院,将先进的传感技术、大数据分析、人工智能等应用到渔业生产中,提升渔业的数字化、智能化水平,降低渔民的劳动强度,真正实现渔民离岸高效养殖管理。

记者了解到,在实地考察过程中,上海海洋大学师生与福建当地龙头企业合作开展深度交流。此外,座谈会还聚焦“人才储备与培养”议题,探讨高校和企业双主体育人模式,打通产业相关人才的层次提升通道,提高企业职工的专业能力和素养,助力“汗水渔业”向“智慧渔业”转变。

青年报·青春上海记者 陈泳均

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐