在乌镇街头,我们和00后聊了聊“爱上戏剧的理由”

青年报·青春上海记者 冷梅/文 常鑫/图、视频

“十年,就像一场短暂而奇妙的梦。”10月19日,戏剧节发起人陈向宏、黄磊、赖声川、孟京辉,与世界戏剧大师罗伯特·威尔逊一同敲响了第十届乌镇戏剧节的开幕大锣。十年间,年轻的戏剧身影在此留下注脚。青年竞演单元作为戏剧节的起点,也是历届的重头戏,让人们欣喜地看到了中国新生代戏剧人的热忱、勇敢与梦想。

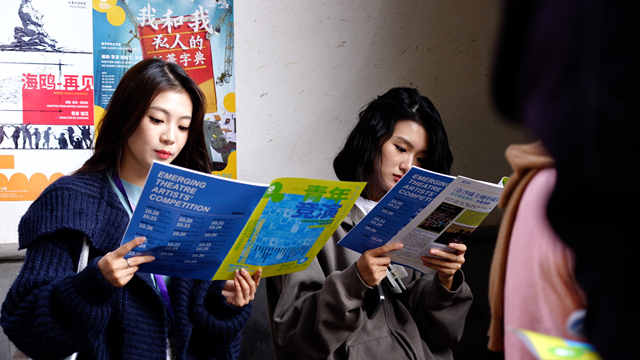

开赛首日,在乌镇街头,在青赛现场,青年报·青春上海记者进行了随机采访,一起听一听00后“爱上戏剧的理由”。

青赛,梦想开始的地方

由老师带队,来自南京传媒学院22级的本科学生梁颢洋,和表演系、导演系的20多位同学,分批来乌镇,围观青年竞演单元。当天,因为没有抢到票,他们在蚌湾剧场的小广场上席地而坐,通过大屏幕场外围观比赛。

梁颢洋告诉记者,暑假时,他和同学一起参加过青年竞演的入围选拔。“那是我们第一次参赛,没什么经验。如果有幸入选,就能以参赛选手参加戏剧节。如果没有,我们也决定作为观众来实地,看一看我们与参赛选手的差距在哪里,还有多少成长和上升的空间。”

在现场,他和同学还向记者展示了他们引以为傲的抢票战绩,人均至少抢到了四五张票。在一叠叠码开的戏票里,蕴含着这些青年戏剧爱好者执着的爱,对未来的无限憧憬。

带队的黄老师是乌镇戏剧节的常客了,从第一届开始,他几乎每年都会带学生来此,沉浸式学习表演,让学生们现场体悟实战经验。黄老师说:“我们总是鼓励学生,平时节省一点,攒好零用钱、压岁钱、奖学金,一定要来乌镇戏剧节现场学习。马上,他们的师哥师姐就要登台了。我们把它视作一次戏剧圈的盛会,是教学的重要实践活动。”

说到最打动自己的一部戏剧作品,梁颢洋沉默良久,确定了心目中的NO.1: 2019年乌镇戏剧节的特邀剧目《高加索灰阑记》。“我是在B站上看的这部作品。它是我接触到的第一部德国戏剧作品,由柏林布莱希特剧院创作。当时,我才刚刚接触戏剧,发现它和中国作品的呈现方式完全不一样。对我来说,简直是打开了一扇新世界的大门,作品极具戏剧张力。在最结尾第五章,灰阑断案时,法官步步紧逼,格鲁雪在绝望中抒发了对孩子的情感,那个片段直接戳中了我。母亲和孩子之间的牵挂、羁绊,是人类共同的情感。从小到大,我的成长环境中都无法深刻体会那种迫切的、绝望的母爱。舞台那一瞬,让我深深体会了母爱的沉重。”

作为一名00后的表演系学子,梁颢洋认为,戏剧是一座通向人类共同情感的桥梁,它可以通过舞台表现力传递观念,传递价值。“我的老师常常告诉我,好戏、烂戏都要看,这样你才会更有眼光,取其精华,去其糟粕。看戏,一方面可以让我作为观众,将自己的情感带入剧中情境里,思考我会如何做选择。通过看不同的戏、不同时期、不同国家、不同风格的戏剧作品,从每一部戏中就能提取出自己的感受,自己的思考。每一次走进剧场,都是一次精神大门的打开。”

戏剧,给生命以美好的重击

学习广电编导专业的00后观众连殳是青年报的老读者了,今年是她第一次来参加乌镇戏剧节。“我很关注国内戏剧行业的发展,未来也有从事这一行业的梦想。今年青年竞演需要串联三个主题词:火车票、世界名画、马。各个剧组对这三个关键词的解读,可谓五花八门,各显神通。我们对这些作品充满好奇,虽然没抢到票,也想在户外大屏里围观一下现场,希望未来我也能带着自己的作品来乌镇参赛。”

连殳说道,她是从阅读剧本开始,逐步爱上戏剧舞台的。目前,最打动她的剧本是莎士比亚的《麦克白》,麦克白第一次登场时的第一句话——“我从来没有见过这样阴郁而又光明的日子。”特别像我们人生中的任何一个时刻,每个人都会从中找到自己的影子。

戏剧是一面镜子,它照到人生,也关注世界,甚至是宇宙,更让人类共同的情感超越语言连接在一起。连殳感慨道:“戏剧已经成为我生活的一部分了。”对于大多数年轻的戏剧人、观众而言,又何尝不是如此?当它柔软地进入生活半径,成为人生的一部分,戏剧便已开始给生命以美好的重击。

年轻,享受“稍纵即逝”的特权

观众安浅夏说,她一共来过7次乌镇戏剧节。2019年11月,她刚刚经历了一次人生变故,重回这里时,在水剧场观看了《特洛伊的女人》。从黄昏演到黑夜降临,古希腊悲剧的原始演绎,应和着乌镇的林间鸟鸣和日暮残垣,那种极致的美让她深深震撼。“我第一次与自己所经历的这场变故和解一—那一刻,我坐在观众席中,意识到:所有伟大的都是悲剧、是失去了的东西。”

这些年,戏剧散场后,总是安浅夏最开心的时刻。朋友们一起热切地交换着关于戏剧、文学和生活的看法。“杯子碰到一起,有现实的快意与梦中的放浪交叠而成的梦幻。它好像是我生活的一种标记法。在看戏与做梦之间,清晰地复盘着每一次人生的分水岭。戏剧让我永远保持对生活的浪漫,永怀对艺术的赤诚。”

乌镇戏剧节的发起人黄磊则说起:“举办第一届乌镇戏剧节之前,我最先有的想法是做青年竞演。现在回顾青年竞演的10年,其实有点像看到了一所‘学校’。这些年轻的创作者碰在一起,他们会说:‘我是青赛(第)几期的’。现在,他们有人做了乌镇戏剧节的评委、有人做了优秀的导演、演员,有人在国有剧院担任重要岗位。年轻,就是这群人最大的特质,青年人拥有着‘稍纵即逝’的特权,让人羡慕。”

十年来,乌镇戏剧节青年竞演单元托起了1万多名年轻人的戏剧梦想,扶持了160余部青年原创作品登上蚌湾剧场,也让很多专业学子、甚至非科班出身的戏剧青年明确了人生方向。满腔热血的年轻人,也有着人生的迷茫期和困顿时刻,在现实与理想之间,如何寻求支点,把握平衡,戏剧成为媒介,是罅隙中“光”照进来的地方。

“戏剧和生活之间的连接,意义何在?一直以来,我也在问我自己。”若干年以后,乌镇戏剧节发起人、先锋戏剧导演孟京辉,那颗想要让戏剧影响更多人生活与生命状态的赤心未曾改变,只是更多了一份稳健与自省。

不论面对多少追随还是质疑,“孟京辉”三个字,依然是中国当代戏剧不可取代的“符号”。他说:“这里有一架时光机,我们跟自己对话,跟自己较劲,肯定自己、否定自己、抚慰自己、告诫自己……”

当年扣动梦想扳机的那一刻,这群人也未必笃定:一茬一茬的年轻人,能为中国戏剧的未来做点什么?

青年报·青春上海记者 冷梅/文 常鑫/图、视频

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐