青年舞台剧演员张鼎宸:把自己当成一块橡皮泥

张鼎宸(右)在乌镇表演。本文受访者供图

“其实生活里很多人也在表演。”和张鼎宸强调其演员身份时,他突然口出金句。随着对话深入,令人会心一笑的金句鱼贯而来,他并不是脱口秀演员,是从复旦大学守望话剧社闯荡进剧场的舞台剧演员,为了生计也参演影视剧。五花八门的角色、大小悬殊的舞台、空无一人的观众席……他的真诚讲述串成了一部人生舞台剧,想来也是那些金句的出处。当然,在其中也不难窥见张鼎宸对表演的热爱和身为一位青年演员的自我修养。

青年报记者 丁文佳

从边缘看向舞台中央

“当我意识到表演是大家都会的事情,突然觉得做演员也没有什么特别的。”张鼎宸这番论调,仿佛来自电影《喜剧之王》里的尹天仇之口。影片中,周星驰饰演的尹天仇通过自学俄国戏剧家斯坦尼斯拉夫斯基的戏剧理论著作《演员的自我修养》,从而指点舞女柳飘飘借助情感记忆来表演,令其塑造博得客户满意的特定形象,以此更好地谋生。斯坦尼斯拉夫斯基在书里系统性地论述了由其创立的体验派表演理论,强调艺术是生活的真实反映,演员最重要的是体验角色的情感,表演就是将这种天然情感和由此激发的外部动作自然地结合起来。

这在张鼎宸紧接着的回答中得到了验证,“不能等拿到角色之后再揣摩,这已经晚了。”张鼎宸习惯在生活中积累素材,比如走在路上,看到一个踩三轮车卖废品的人,就会下意识注意观察他的动作。但这不过是表象,“一旦站上舞台,还需要代入这个角色的社会地位、经济状况等客观因素,再判断其是否受过伤、当下心情等细微问题,最后根据这些线索去模仿动作形态。”无疑,这是一种全方位的角色情感体验。

但生活素材显然也有不经用的时候,张鼎宸至今还记得演得最失败的一个角色,“我曾经演一家巴黎妓院的女老板,已经很努力了,但演得非常挣扎,导演和其他人都不满意。”彼时入行未久,他也无法推敲导演为什么要让他演这样一个反串角色,“也可能年纪小,很多东西比如自尊心、防备心都没有放下来。”导演的批评多了,挫败感自然就占据上风,不过,决心留在舞台的张鼎宸很快就说服了自己,“即使我的想法有道理,但是我的道理未必就占主导,导演需要整体考量你跟其他人的配合效果,你不能只顾自己演。”

“导演想让你往哪个方向演,那就往哪个方向努力,把自己当成一块橡皮泥,努力去捏就好了。”不只站在舞台上,在幕后他也是一块“橡皮泥”,十多年前舞台剧演艺行业远没有现在成熟,新人们在各个剧组间窜来窜去。他在没有接到角色的时候,几乎把与舞台剧沾边的行当都学着做了一遍,道具、置景、灯光……再后来,编剧、导演也样样在行,“除了化妆和服装实在做不了,其他的我差不多都能做。”张鼎宸说,自己从舞台的这种边缘角度观看了这个行业很久。

后来当了导演,他也用这个思路引导演员,“体验过导演的工作思路,才发现演员的‘触角’可以很长,除了演活这个人之外,角色还需要承载很多看似无关的东西,比如来自别人的偏见等,他不再只是一个人了。”后来他演一个八面玲珑的餐馆老板,这个角色集中了来自社会方方面面的意见,为此得作出不同反应,正是“触角”的延伸,这也是他至今最满意的角色。

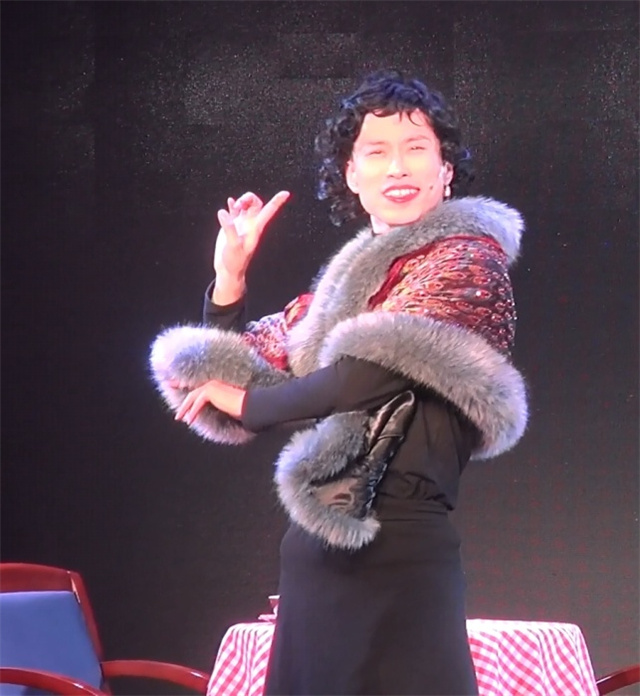

在2017上海市控烟协会论坛剧《玛莎莎升职记》中反串老板娘一角。

表演到底是不是一条出路

与尹天仇的口头禅“其实我是一个演员”不同,张鼎宸始终觉得自己是个自由职业者。“做演员,对我来说是渐进式的。”张鼎宸坦言,自己的确想当演员,为此花了很多精力进入剧组争取角色。这个过程一直在被他重复着,直到如今,进剧组和演戏这两件事再也不费劲了,但他依旧留有从一开始就建立的自我评估过程,“我的表演到底能不能行?”

2007年,就快要从复旦大学化学系毕业的张鼎宸还计划着成为一名科学家,孰料一个俗套的故事在自己的生活中上演。张鼎宸的同学想要进学校话剧社,一个人不好意思面试,便拉上他一起去,同学落选了,张鼎宸却被选上了。由于表现出色,张鼎宸在毕业后也一直以校友身份破例继续活跃在话剧社。那几年,他也没有将以演员作为职业放在心上,“演话剧这件事好像在天边,但是又能看到它、够到它,这是一个想要努力的方向,却一直没有勇气和冲动开始。”

张鼎宸毕业后的第一份工作是药物研发,整天枯坐实验室的工作状态让他备受折磨,坚持一年后终于还是辞了职。随后他尝试过除了舞台剧行业之外的10多份工作,客户服务、影视公司道具师、街道办事处实习生……每一份短暂的工作中途,“演员”这两个字都在他的脑中徘徊,“原来世界上有人可以把演员当作职业,或许这也是我的一条出路。”

2010年,张鼎宸参演了一出木偶剧,算是正式踏足商业演出领域,逐渐认识行业内人士。“以后有戏的话,我们就叫你来。”这样一句话让他意识到,演戏这件事在他生活中的比重越来越大了。但在稍感熬出头的片刻喜悦后,接踵而至的是漫长等待,“这个行业是有壁垒的,比如商业剧目对演员形象要求高,我不能回避‘看脸’的现实,况且科班出身的演员间师承关系也很重要,我一个‘野路子’怎么挤进去?”张鼎宸在看似冷静的分析中陷入自我怀疑,面对生活中的经济等压力,挣扎也在情理中,“这个行业不需要我!”

复旦大学校庆纪念演出《天地玄黄马相伯》。

“野路子”也有春天

张鼎宸回忆,刚开始的这两三年是最痛苦的,但熬过去就明朗了。究其痛苦缘由,是因为一开始认识的业内人士不过一两人,但产生链式反应后,从原本的1个到5个,再到10个,直到50个甚至更多,资源通道就彻底打开了。

迈进了专业演出的门槛,张鼎宸倒也没有端起架子,不在乎舞台大小,也不在乎角色多么稀奇古怪:他游走在各个街道演控烟短剧,角色是一根与人类作斗争的香烟;在剧院推出的实验性剧目里,他跟着观众一起走上城市街头,顶着异样眼光带头做一些奇怪的事情,观众甚至无法分辨他是掩入人群的演员;演木偶剧甚至不用现身,只需在幕后操控……

“许多科班出身的演员,演这些多少会有心理障碍,他们通常认为即使不能在商业舞台上成为主角,也至少去演一部看着正常一点的剧。”张鼎宸则告诉自己,“自己不是喜欢演戏吗,既然有角色可以演,为什么不尝试一下?在我这个‘野路子’看来,这不是很好的角色吗?”

张鼎宸自嘲是“野路子”,因为他没有系统性学过表演,只是针对性练习基本功,“另外学一些应对观众以及应对自己同伴演员的心态和方法,这是我认为最重要的。”应对同伴演员是通过磨合达到台上的默契,至于观众,他坚信无法打破观众与演员之间的“第四堵墙”,“演员很容易在自己面前立起一道私密的墙,演的时候压根不知道观众在干什么。”

只不过,原本该是乌泱泱一片的观众席若是空空荡荡,纵使自己竖立起的这道“墙”多么密不透风,也会第一时间察觉。曾经在嘉善一个新开景区,张鼎宸跟着一个小剧团去演戏,原定演三天、每天演两场,结果只有其中两场有一两位观众,其他四场皆空无一人。一位从上海戏剧学院毕业的演员瞬间崩溃,张鼎宸安慰对方也稳住自己,“反正我们都拿了出场费,就当再排练一次演给自己看。”好在景区招了很多志愿者,志愿者们反而很感兴趣,每场都来捧场。“曹禺当年写的时评杂文里的观众们,不也在那嗑瓜子,甚至还吵架吗?那种环境是不是比没有观众还恶劣?”张鼎宸说。

在接受记者采访之时,张鼎宸正准备即将在乌镇戏剧节表演的短剧《知音》,他在其中扮演钟子期,比此前在国庆假期于朱家角上演的版本缩减了一大半时间,因此又是一顿忙活排练。平时在剧院表演时,张鼎宸总在结束后偷偷跑到演员和观众通道间隔着的那道门,偷听散场观众的讨论,想听听是否正好谈论到演员表现,“虽然这十几年来能听到的有效信息很少,但能听到观众散场后还能谈论起来,说明他们还是挺在意这演出的。”而在景区表演,于熙熙攘攘的观众中间,扎堆谈论就显得越发真切。

“不然我永远都在迷惑当中:我到底演了个什么东西?”问及最想演的角色,张鼎宸的回答干脆又诚恳,“想演出场时间长一点、状态变化跨度比较大的。”

青年报记者 丁文佳

来源:青年报

- 相关推荐