溯流而上,与上海一同成长

青年报·青春上海记者 陈嘉音/文 施剑平/图、视频

鸟鸣林幽,白墙黛瓦、静谧安逸……这是一家“藏”在竹林绿水之中的美术馆。随着国家乡村振兴战略的实施,尤其是文化赋能乡村振兴政策的落地施行,广大乡村地区涌现出了众多的美术馆,位于青浦的余德耀美术馆便是其中之一。

余德耀美术馆于2014年由印尼爱国华侨、企业家、慈善家和收藏家余德耀创办。2023年5月,余德耀美术馆离开黄浦江畔的工业遗址,沿着上海纵横交错的河道水系溯流而上,在上海蟠龙天地重新安家。与老馆工业风形成反差的同时,蟠龙天地五公里以内分布着20多所学校,这也赋予了美术馆新的潜力——成为一座能够扎根上海和居民一同成长的美术馆。

外在环境“乡野美”

用自然体验回应诗意水乡

“这一季的玉米长势不太好,过两天就准备收获了。”余德耀美术馆综合运营的葛亚楠指着美术馆门口的玉米田说道。此刻玉米抽穗已高过人头,冬日的暖阳倾洒其上。“我们刚搬过来的时候,田里种植的是水稻。水稻成熟收获后,就种了两季的玉米。”

这是一段发生在余德耀美术馆里的对话,虽然听起来有些“违和”,但是只要来到现场,就会被独特的“乡野美”击中心脏。北临河滨,南接绿地,东靠竹屏,而在最关键的西侧,则有意与市镇保持一定的距离。这种设计模糊了建筑内外之间的界限,使得喧嚣与沉静得以在各自的位置上遥相呼应。

从外观上看,余德耀美术馆的建筑设计融入江南传统民居的“山墙”和“双坡顶”元素,经由两组互承式钢桁架结构,交织承托起美术馆内外空间,将美术馆与户外的河流、稻田、池塘、竹林融为一体。

美术馆的西侧是一大片农田。

这个七月,一场叫做“夏田里·自然艺术体验日:玉米和我”的体验活动在美术馆外开展。孩子们纷纷在农田里撒欢地玩耍。体验的活动既包含记录病虫害、探索土壤特性、观察玉米的成熟特征的田野调查,也有玉米采摘体验和自然艺术工作坊。小朋友们开启从材料到肌理的探索与实验,以玉米田里的自然材料为创作素材,使用软陶拓印自然肌理,通过揉泥压印、切割烤制、装饰上胶、组装设计等步骤,结合植物、生态、环保知识与当代艺术和软陶工艺,创作出别具一格的“可佩戴”的玉米。

对于生活在城市的孩子们来说,自然有着天生的吸引力,孩子们期待到自然里去,感受扎根土地的生命魅力。大自然提供创作的灵感,也提供创造艺术所需的各种原材料。带领孩子们运用自然物去创造,是想象力的延展,也是一种多感官介入体验的“审美参与”过程。

葛亚楠介绍,自然艺术系列课程是余德耀美术馆基于周边充满生机的诗意水乡的全新回应,以自然生态为手段,以艺术为参照,以自然为言说载体,开启儿童自然美育模式的探索性实践,带领更多的孩子到自然里去自由生长、放飞天性,在大自然中欣赏美、感知美、创造美。

金秋时节,忙农事,余德耀美术馆自然艺术体验日第二期“听,种子的声音”则以玉米为创作素材,由整颗玉米转向玉米种子,由丰收采摘转向再度播种,由视觉的呈现转向声音的演绎。

内在展陈“野性美”

汇聚来自沙漠地区艺术家的先锋作品

“来来来,过来帮我拍个照片,要把背景也拍进去哦。”每逢周末,不少阿姨爷叔都会在美术馆庭院拍照打卡。这其中隐藏着一件徐冰的装置作品——一条由一块块圆石铺成的石头小径,上面是由他独创的“英文书法”。

徐冰的装置作品。

走进美术馆,近500平方米的展厅仿佛变身沙漠中大大的帐篷,迎来富有异域风情的展览“浇灌沙漠 卡塔尔当代艺术”。这是首次在中国举办卡塔尔和常驻卡塔尔的当代艺术家的大型展览。

位于沙漠地带的卡塔尔的传统风俗是怎么来的?“浇灌沙漠 卡塔尔当代艺术”为卡塔尔在传统实践与现代变革之间架起桥梁。展览荟聚引人入胜的多领域作品,集合丰富的文化内涵,捕捉当今卡塔尔的艺术时代精神,聚焦四大关联主题:共同经历的生动回忆,对关于“家”这一概念的复杂社会动态进行评论,探讨城市变革以及艺术与自然环境的融合。

此次展览由卡塔尔博物馆群策划,由该馆策展人伊萨·阿勒希拉维和玛丽亚姆·哈桑·阿勒萨尼共同策展,并与余德耀美术馆合作,荟聚37位来自卡塔尔艺术界和多种学科背景的艺术家、设计师以及电影制作人的艺术佳作。

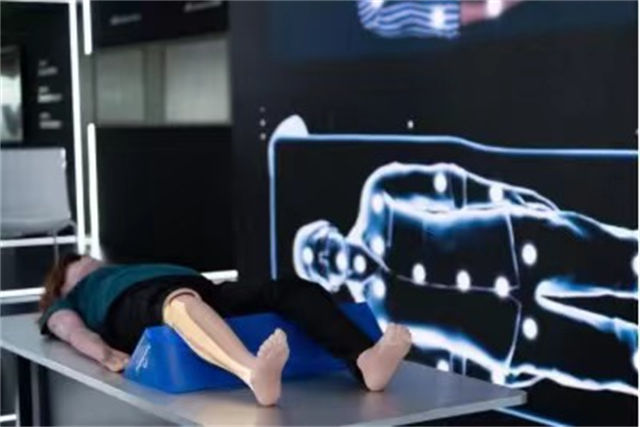

占据一个独立展厅的《测绘迁徙记忆》,则把沙漠“搬”进美术馆。它是弗吉尼亚联邦大学艺术学院“(无)>有形实验室”持续多年的研究项目成果。通过收集和利用已有档案和记录中的回忆、照片、影片和口述史,展现了过去卡塔尔游牧民族一年两次往返于沙漠与近海地带之间的迁徙。投影上的画面是贝都因人以及游牧生活的本质,他们在冬季的沙漠里将帐篷一次次搭起后又拆除,但随着飞速的现代化进程,这些画面也将成为往昔的记忆。

场景氛围“细节美”

将大美育拓展到每一个角落

2023年5月,余德耀美术馆来到蟠龙天地,虽然展馆面积变小了,但是舞台却变大了。蟠龙天地的前身是位于青浦的蟠龙古镇,其历史可追溯到隋朝。余德耀美术馆社区公共艺术项目“走街串巷”则为让美术馆主动走向观众、走进社区提供了一种可能。

将当代艺术引入传统江南水乡的街巷景观。

作为余德耀美术馆介入蟠龙天地社区的公共艺术项目,“走街串巷”之名意在延续古镇风韵,并将当代艺术引入传统江南水乡的街巷景观中,邀请本地居民在熟悉的街巷之间重逢相聚,感受天地自然、万物更迭,也欢迎来访游客在十字街口穿梭漫游,发现不期而遇的惊喜。

“凡是过往,皆为序章。”作为余德耀美术馆社区公共艺术项目的第一个开场,此次项目以“序章”为题,展出余德耀基金会所收藏的三组老作品。中国艺术家卢昊的装置《建设的工具》以2002年上海双年展为原始契机,基于当时的展览主题“都市营造”发展而来,他用铸铜、不锈钢和树脂制作了一把巨大的钢铲,反映中国城市发展不断处于“拆”和“建”的双向对抗与张力之中。

由中国艺术家向京、瞿广慈共同合作的雕塑《刘静和康晓亮》,是两位艺术家为2004年法国卢浮宫前杜伊勒里公园举办的“中国·想象:中国当代雕塑展”所创作的一组人像雕塑,他们以两个普通中国男孩和女孩的名字及形象为原型,通过刻画个体特征强调每个独立个体的存在,以平凡写实的叙事方式反映中国社会转型时期的都市文化和普通个体的生活状态。

《刘静和康晓亮》在蟠龙天地“走街串巷”。

喀麦隆艺术家帕斯卡尔·马尔蒂那·塔尤的装置作品《上海树——米卡多树》为2010年上海世博会“世界的艺术·世博轴雕塑展:交叉小径的城市”特别制作,艺术家以一款风靡全球的古老游戏“挑竹签”为灵感,“竹签”缠绕成树冠,从钢管混凝土立柱生长出来,形成一棵“米卡多树”,以游戏的轻松方式,呈现文化、自然与人造物如何与我们日常生活相互融合的思考。

这三组创作于21世纪初的作品,曾参与城市发展革新的进程,记录并反映了都市居民生活的变迁。它们在蟠龙古镇焕新的语境中重启,不仅回望着上海在过往二十年里建设发展过程中的片段,也预示着城市更新的“序章”将在街头巷尾的舞台上继续上演。

历史在此交织,美术馆的大美育场景也在不断扩充。伴随记忆的回响,这片“江南新天地”也将迎来全新篇章。

青年报·青春上海记者 陈嘉音/文 施剑平/图、视频

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐