把有温度的更新融入百姓生活,将美好心愿变为实景图

青年报·青春上海记者 刘昕璐/文 施剑平/图、视频

大到经济社会综合发展,小至房前屋后的一草一木,都牵动着居民的幸福指数。

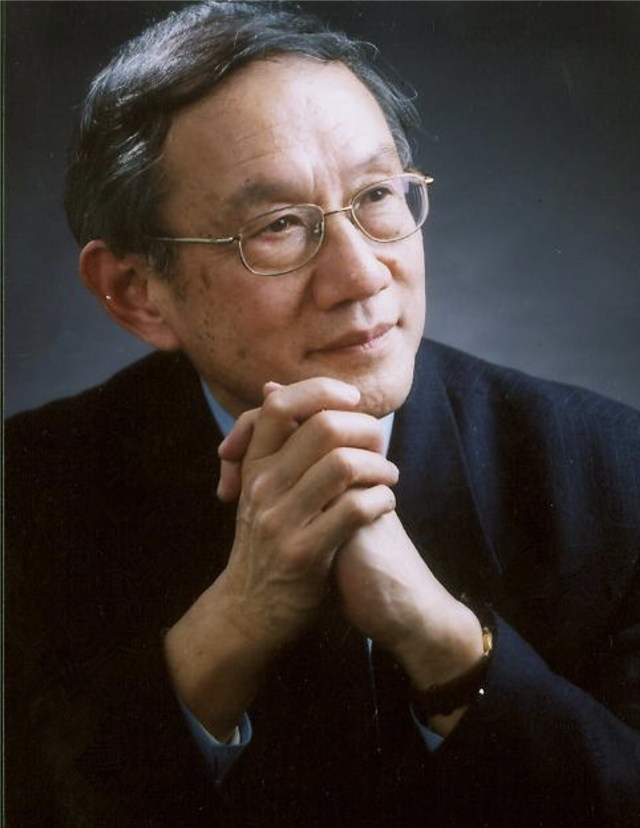

上海同济城市规划设计研究院院长、同济社区规划师项目负责人张尚武说起24支“社区规划师”队伍中的那群年轻人,喜笑颜开。2018年1月,杨浦区启动社区规划师计划,同济大学12名规划、建筑、景观专业的专家分别对接区内的12个街道、镇,因为效果好,后来又增加12名来自城规学院、规划院的社区规划师。规划师们带领年轻团队深入街巷小区,目光瞄准犄角旮旯、巷角路边,细细踏勘慢慢打磨,让更多的街头巷尾、老旧小区纷纷亮出缤纷色彩。

四平社区文化活动中心前活动广场。

每件小事都关系到居民美好生活

延吉街道的社区规划师梁洁指着延吉四村的居民房屋和院子说,延吉新村占地45公顷,1980年-1983年建,分一至七村,有楼房408幢,居民3.26万人,学校、菜场、娱乐健身设施配套很好,且绿化等公共绿地比较富裕,但经过四十年的风雨,让六七层高的住宅及小区环境都开始破败。

还有彰武路同济新村周围环境,学生流、居民流加上来往客流的叠加,途经此处,总是让人不由地紧缩眉头,这条路虽然属于市管干道,但信号灯、出入口、人行步道等环境都不太让人称心。“一到学生上课转场、同济大学老师下班回家,这里一米多的小通道,让正常行走就变得捉襟见肘。”同济规划院主任规划师、四平街道社区规划师冯高尚站在四平路与彰武路交叉口南侧,指着照片向记者描述改造前的情况。

定海路街道、四平路街道、长海路街道、长白街道、大桥街道、殷行街道、平凉街道、延吉街道、江浦路街道、新江湾街道、控江街道、五角场街道……在老工业区杨浦区,老街老社区比比皆是,老人出门不方便、孩子放学过马路太危险、想健身没地方,件件都是居民的日常烦恼。

提及规划,在很多人的脑海中与游走在社区里寻找角角落落勘测、拍照、计算、放线的工作相距甚远。这24支社区规划师团队的年轻人一干就是五年多,与街道、居委会、职能部门,更多地是与居民沟通,一棵树、一条道、一个小运动场,来来回回,“持续不断地与居民座谈,这些活动常常是在下班后、节假日进行。”梁洁团队的规划师金茜云说,过程虽然麻烦,但改造好了,居民满脸灿烂的样子,让她感到很治愈。

“24支团队总人数大约在200人,80后、90后是主力,年轻人占比95%。”在张尚武看来,这些团队中的身影既代表着城市规划重心的一种转变,又是新的实践机会,师生们真正把论文写在了城市更新的创新实践场上。

倾听需求,带着巧思去改造

“美丽街区”“美丽家园”“人民城市人民建……”市里的《美丽街区方案》《街道设计导则》等顶层设计完成后,在细微处的“绣花功夫”就有了用武之地。

苏家屯路街角,一道矮矮的墙把绿地和步道隔开,在密集的居民区,邻居们想说个话、看个景,都没有安生停驻的地方;彰武路鞍山支路的小花园,原来有假山、乔木和高矮不同的草木,这里是孩子放学、老人买菜的必经之路,来来往往的人很多,但这里偏偏没有给居民留出歇脚和唠嗑的空地;延吉小区绿化带里植物丰富,但绿化树木被杂草和灌木严实包裹,人行道上到处是见缝插针停着的汽车;定海街道的伟达工具厂废弃已久,渗漏严重,墙上白灰大面积脱落,门只剩下一个黑黢黢的洞,地上红的、白的、灰的,更多分不清颜色的杂物堆满了每一个角落……

每一个老旧小区的居民对改善小区环境的愿望都很强烈。在微更新规划开展过程中,年轻人保留有价值的历史空间和老树种意识非常强,大家实地踏勘、入户调查,以老百姓的需求为导向,细更微改,合理注入公共空间的新功能。规划初步方案形成后,还要经过量大面广多轮征询居民意见,再反复修改,求解方案可行的“最大公约数”,让微更新后的空间不仅是老中青幼都喜欢的,还是可以充分留住历史记忆的好地方。

张尚武介绍,2018年以来,同济社区规划团队对全区200多条道路、近1200个路段,开展了全覆盖的现场调研,问需于民。在此基础上,打造明星街道、书香街道和烟火气街道三类特色街道。用简单、经济但充满关怀的方式激活被遗忘的空间,创建儿童与老者友好社区,现在“小小规划师”“科普小森林”等都成了远近闻名的社区更新名片。

“经过与居民代表的座谈,我们发现大家的社区归属感都很强,认为这是个文化底蕴深厚、烟火气浓、生活很便利的地方。”金茜云说,居民提出,社区老旧,环境较为杂乱。同时,路面、路牙石、座椅凉亭大都破旧了,更困扰居民的是与日俱增的小区内乱停车。

针对这些诉求,她带领大家深入控江七村、控江西三村、延吉七村、舒兰路61弄,开展环境勘测、诉求征集、方案设计、落实改造,步步走心。慢慢地,扮靓小区绿化,增加居民健身步道,还有设置中心休闲廊架、慢行道、座椅、健身器材、疗愈种植池、共享花架等,从施工图变成实景图。

“入口一排垃圾箱,正对大门。”冯高尚对鞍山三村小区的若干只垃圾桶印象深刻。这是上世纪六七十年代的工人新村,垃圾桶等均摆放在小区大门入口处,很是扎眼,居民对此反映强烈。冯高尚带着小伙伴围着垃圾桶东转西看,发现垃圾厢房是小区主要垃圾收集点,不可替代。其实,厢房后面就是空地,垃圾房的大门开到背面,不再正对大门,让居民丢垃圾清运转场到背面,而厢房过去的开门处变成小区宣传橱窗,涂上彩绘,这样就能让小区入口变得更为养眼。

四平路街道党建微花园

社区变靓,也让青年有所成就

党建微花园、一脉三园、彩虹公园……自从社区规划师大展拳脚以来,很多热词也由此生发。

水丰路一侧的街道被优化升级为如今的老年人会客厅,抚顺路社区睦邻中心成了“网红”打卡地,彰武路美食一条街成了同济大学百年历史的“时光胶囊”。此外,七彩的小瓷砖像游龙、如彩虹从鞍山支路一弯一折迤逦到彰武路,正对路口,缓坡浅腰的彩虹靠背恰好托住坐者的腰部,高矮错落的花花草草,激活满园的翠绿星黄。

街角这道色彩明亮的“彩虹”,被居民亲热地称作“彩虹公园”。这些身边的微更新,都被居民深深喜爱,纷纷夸赞。

“参与社区微更新,收获非常大,”张尚武团队的年轻规划师李林说,“我们原来做的规划案里,中观宏观的居多,像这般微观尺寸的改造规划,可谓麻雀虽小五脏俱全,依然要与各方就细节反复沟通,这个过程很锻炼人,而且更新的地点与单位近,让大家可以频繁地去现场,上班路过那里也要去看一看。当设计作品被人注意、被人点赞时,自豪感油然而生。”

“社区微更新实践中,规划院也正积极发挥产教融合的平台作用,积极推动同济规划师生走进社区,深入了解居民生活,组织居民参与微更新,让城市规划更好地践行‘人民城市’的理念。其中,年轻人发挥了十分重要的作用,期待通过共同的走心努力,持续把有温度的微更新融入百姓生活,将大家的美好心愿变为实景图。”张尚武说。

如今,“15分钟社区生活圈”的建设正如火如荼地展开,更多的规划师忙活起来,通过设计规划,在螺蛳壳里做道场。一个个魔术秀一般变出的球类场地、美丽花园,真实地镌刻下居民的美好愿望,也记录着大家双向奔赴的幸福模样。

社区规划师与他们的作品

街角有“彩虹”

在四平路街道彰武路鞍山支路路口,如今增添了一处精致的“彩虹公园”——地处人行道转角处,面积仅20余平方米,一半是赏心悦目的公共绿化带,一半是供市民休闲的迷你公园,而这个充满诗意与明媚的名字正源自公众自己的“命名”。

这一地带的地面如今由红、黄、蓝三色塑胶构成,以马赛克瓷砖贴面的波浪形长椅用色活泼,设计大胆,彩色的“游龙”让附近买菜的老人或是放学的孩子都有了歇脚、撒欢的一个去处。

社区规划师冯高尚说,这一区域周边有多个老旧小区,人流量较大。这个迷你公园属于彰武路美丽街区项目的一部分。在街头转角处,遇见一道“彩虹”,点亮的是城市色彩,创造出的是更高品质的生活空间。小小的改变,更是让大家切身感受,这是一个可以随时坐下来的城市,歇歇脚、聊聊天,让心灵得到片刻的宁静和放松。

在睦邻中心里,经营共同的家

地处抚顺路和鞍山路交叉口的四平街道抚顺路社区睦邻中心,从过去退租的商铺进行整合改造,将两层的空间盘活起来,根据不同的功能区做了物理切割,而在睦邻中心前的广场被打造成了既有休憩又有玩乐设施的广场,场地内使用圆形元素设计了地面铺装、座椅、休憩圆形装置,使得更多的人乐于参与社区活动。同时,墙绘也由社区居民共同完成,使得每个人都能参与城市街区改造。

在睦邻中心建设中,街道瞄准对标“需求侧”,秉持“居民参与”原则,通过“居民开放日”“设计工作坊”“运营工作坊”,让居民全程参与睦邻中心的建设,表达他们的需求,贡献他们的智慧。在冯高尚看来,真正有烟火气的故事也是要从这一空间改造后说起。居民将之当成自己家一样来进行内部装潢,同时,空间也吸引了好几家组织的参与,让有趣、有温度的社区生活在此迸发。

这里希望为15分钟步行可达的社区家庭,提供优质的、公益的、有趣的社区服务,这里是舒适实用的邻里空间,也是上班族下班后及周末闲暇时的邻里公共客厅。

透过这扇“窗”,让活力涌现

不久前,《青年报》曾关注报道过“定海之窗”里的一场公益婚纱摄影活动。这个昔日的街道废弃厂房经过社区规划师改造后完成蝶变,成为城市创新空间和社区历史的展示窗口。

“定海之窗”是同济社区规划师团队参与杨浦城市更新的众多项目之一,由同济大学建筑与城市规划学院博士生导师、杨浦区定海路街道社区规划师王红军领衔这一项目的改造设计。王红军介绍,“定海之窗”的前身是一片位于定海路街道辖区内的废旧厂房,后来定海路街道依托区委组织部推出的“三师三顾问”机制,在保留原厂房结构的同时,对厂房进行微更新改造,成为了上海社区微更新项目的典型案例。

“定海之窗”项目建成之际,适逢定海路街道大规模旧区改造全面展开,杨树浦路东段一带伴随上海近代工业发展形成的大片住区,也面临着征收和全面更新的命运。受街道方邀请,设计团队与长期关注定海旧区居住空间研究的建筑师张斌早早地为一场“定海人家”的展览谋划起来,充满烟火气的展览成为了常设展。

就在几周前,一支由上海电力大学学生组成的“隆昌26”乐队在这里开启了他们的“专场”演唱会。“转角遇到音乐”,一边浏览定海社区旧改展,一边聆听活力十足的校园音乐,社区发展的活力越发绽放。“定海之窗”正在向“定海+”转型,为实现深化大学校区、科技园区、公共社区融合联动的尝试,也将不断于此开辟新的试验场。

青年报·青春上海记者 刘昕璐/文 施剑平/图、视频

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐