“布袋院士”赵东元:科学上有所作为最重要的是“爱”

青年报·青春上海记者 刘昕璐

做科研最重要的是什么?赵东元的答案只有一个字:爱。

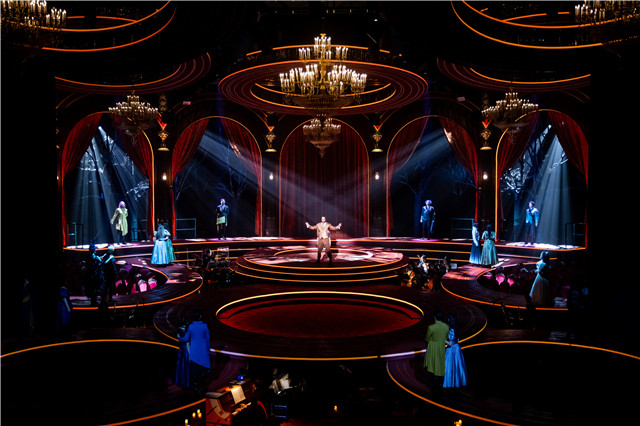

“好奇心是人的本能,每个人都有。但真正要在科学上有所作为,我觉得最重要的就是‘爱’。这份爱不是简单的兴趣,而是一种从内心生发的理性思考。这种驱动力强烈到你愿意为它付出所有。”昨天,在复旦大学相辉堂举行的第五期浦江科学大师讲坛上,复旦大学化学与材料学院院长、复旦大学相辉研究院首任院长赵东元以“‘孔’中看世界——无尽的科学前沿”为题作报告。

一次讲座用心准备148页幻灯片

科研报国促进经济发展,“课比天大”垂范师德师风,这是复旦大学化学系教授赵东元在教书育人和学术研究上的真实写照。他用一门《普通化学》让学生们领略化学的魅力。他在北京领奖后手提装着“国家自然科学奖一等奖证书”布袋出现在校园的场景火出了圈,“布袋院士”的称号也由此得名。

此次,这名谦逊低调、平易近人的中国科学院院士登上了第五期“浦江科学大师讲坛”。自称“造孔之人”的他,这次不单聚焦于他所深耕的介孔材料领域,而是将视角拉得更广更远,从遥远的古希腊哲学谈起,分享化学这一学科从无到有、从有到专的曲折历程,以及他对于科研工作返璞归真的思考。

扎根本科教学20多年的赵东元,一向以备课认真著称。为了这场讲座,他更是花一周时间精心准备。148页的幻灯片,既有化学科学的发展,也有创新的科学思维,还有未来的学科发展。

化学的起源最早可以追溯到中世纪的炼金术。德国的化学家李比希曾经说过,“炼金术实质上就是化学”。但赵东元指出,在17世纪以前,化学还谈不上是一门科学。虽然炼金术、冶金术和医药化学对近代化学的产生有贡献,但它们的研究大多以实用性质为目的。

讲座结合近年来在功能介孔材料可控合成及应用方面的研究,赵东元以化学家的角度,深入浅出地介绍科学的定义、发展历程和现状以及化学学科的未来机会和挑战;从生活中无处不在的化学现象和化工产品举例,凸显化学的神秘与重要,到结合“化学”一词中英文的来源,他从文学、哲学,以及化学革命性的发展历程等角度,系统阐述化学这一自然科学的丰富内涵、透视化学科学蕴含的机会与挑战。

“化学家要充满想象力,要有做探险家的能力。”赵东元强调。与此同时,化学也是合成的艺术,是一门艺术的科学,需要被传承和创新。

启迪青年创新的科学思维从何而来

每次的浦江科学大师讲坛上,与青年“交心”、启迪未来,都是很重要的一个环节。创新的科学思维从何而来?赵东元认为,“正确的选题”“好的科学方法”“抛开功利、深邃思维和大胆质疑”“科学合作和科学道德”,缺一不可。

面向未来,如何设计具有特殊功能和动力学特征的分子?细胞的化学基础是什么?思考和记忆的化学基础是什么?怎样能够探索全部元素的可能组合?赵东元认为,这些议题是化学基础研究亟需解答的问题。“基础研究的翅膀一旦插上了应用的铅砣,就难以高飞远举了。”他强调,做科研不要总是问“有什么用”,只有先回答好基础问题,才可能围绕已有的科研成果,实现更为广泛的应用。

面对生成式人工智能的兴起,赵东元也感受到了紧迫感。“现在,我们利用AI可以设计出200多种晶体材料,放在以前,人们要不断试错,花掉10年甚至更长时间。”目前他正在带领团队致力于将人工智能与传统化学研究相结合。

就在今年11月,复旦大学成立相辉研究院,赵东元受聘为首任院长。该研究院聚焦攻关前瞻性、挑战性、高价值的关键科学难题,着力营造宽容、开放、活跃、自由的学术环境,为人才“十年磨一剑”提供制度保障。

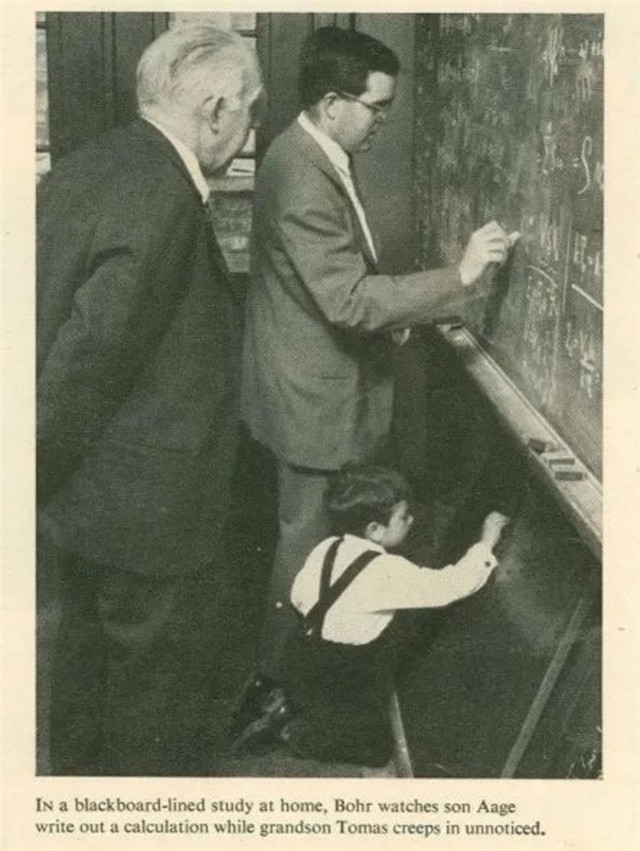

赵东元还分享了一张经典照片——玻尔祖孙三代在一块黑板前讨论科学。其中,托马斯·玻尔(中)、阿格·玻尔(右)获诺贝尔奖。简单又温馨的画面,无疑是科学精神传承的极佳注解。“只问是非,不计利害”的科学精神,是赵东元始终倡导的。他期待与更多科学家并肩努力、心无旁骛,“让科学成为未来中国重要的文化基因,让科学伴随我们的梦想实现”。

“化学没有圣杯。我的哲学气质不是为解答大疑问做研究,而是在美丽的化学庭院里研究很多小的问题,将目光放在它们之间的关系上。”他最后借1981年诺奖得主罗尔德·霍夫曼的话勉励大家,做科研不能好高骛远,而要脚踏实地。

青年报·青春上海记者 刘昕璐

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐