上海文化Talk|纸上《繁花》,金宇澄的另一面

青年报·青春上海记者 冷梅/文 常鑫/图、视频

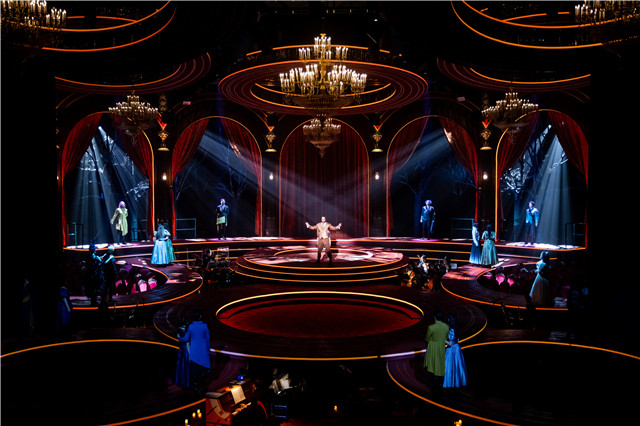

2023年12月27日,电视剧《繁花》以沪语和普通话两个版本同时开播,第一集引子,原著小说作家金宇澄粉墨登场,为阿宝指点迷津,一开口便点出了小说的序幕“独上阁楼,最好是夜里。”人间繁花,大幕将启。热热闹闹的黄河路,揭开了阿宝的传奇人生。

戏里戏外热闹不减,一个月前,金宇澄已经开始忙碌起来。小说出版10年后,文字换成了画笔。11月24日,“繁花——金宇澄绘画展”在外滩东一美术馆正式开幕。这一次,金宇澄找到了文字之外“独上阁楼”的幽僻。他接受青年报·青春上海记者专访时说道:“画画时,文字叙事的焦虑都平息了,四周更幽暗、更单纯、更平稳,仿佛人在梦中。”金宇澄绘画的发端,因《繁花》而起,画笔下却是一个更为丰满怪诞的世界,磅礴的枝桠之下有一种冲破束缚无限延展的想象力。从文字到视觉语言,这个丰满的大脑里隐藏着“千军万马”。

※ 一切源于“表达的冲动” ※

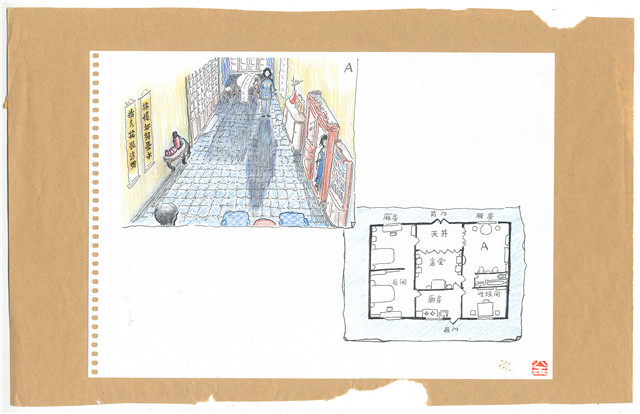

此次展览是金宇澄绘画原作最完整的一次呈现,精选了他近10年创作的12个系列、200余幅原作,演绎他画笔下的旧梦新影。这里既有金宇澄的“下乡生活”,也有他的“江南旧梦”“沪上独白”。尤为特别的是《繁花》插图手稿的集中亮相,包括与之相关的诸多手稿、设计等,总计近40幅,首次以最全面貌公开展出。

耳顺之年,从文学语言过渡到视觉语言,绘画之于金宇澄,依然是出于“表达的冲动”。作家与画家,他更沉迷于哪一种表达?谈及自己的定位,金宇澄觉得,自己从小说出身,作家这个身份已经与他脱不了干系。一切的源头从写作出发,最终发散出更多的点线面。当下是绘画,未来亦有可能是其他;甚至他还尝试着拍摄过时尚大片,黑色风衣、酷俊的表情、不羁的发型,虽然他不喜热闹,那种清冷与“独上阁楼”的疏离,也让时尚与他丝毫不违和。

有些时候,依然觉得他很大胆,也很肆意。就像当年作为《上海文学》主编,放着好好的小说不写,却“顽皮”地独创了一种近似“白话文”的上海话表达,把文字放在网络上连载。而后,插图也越画越俏皮,揶揄之间让脑中的想象力肆意奔走。

载体从文字延伸到绘画,甚至是视觉等其他形式,如何看待自己走出“舒适区”,不断去跨界?这是一个特别吸引我们的问题。金宇澄如是说,一切都是好奇心的驱动。“人都需要被激励。因为画《繁花》的插图,很多人都说我画得不错,你就更加留心在这方面发力。我没有专门学过画,我的作品也没有借鉴那些特别有名的绘画大师。如果非要说风格,我的绘画作品和我的阅读有关,不同时期的风格有心境的印记,也有阅读的心路历程。它没有一个清晰的时间上的划分。”

※ 他的画痴迷于“现场与细节” ※

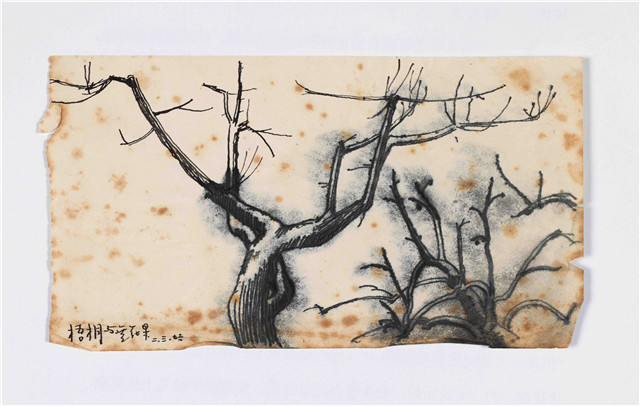

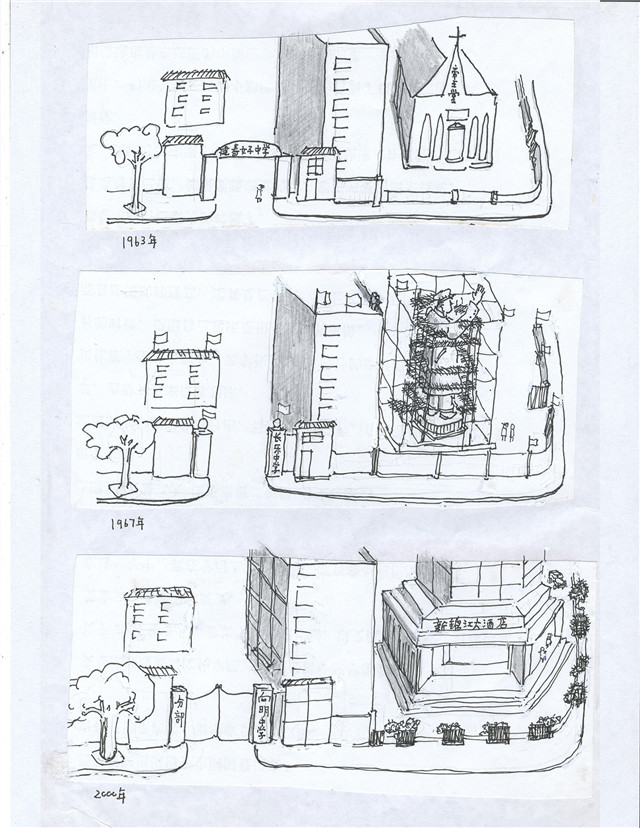

金宇澄真正绘画的起点是为《繁花》配图。十年前,借长篇小说《繁花》出版之机,金宇澄打开另一时空——插图,近乎速写的勾勒上海旧影,与小说形成互文,但他的目标显然不止于此。过去十年间,他创作了一系列从尺幅、题材、媒介到画法各异的图像系统。不管是他的文字还是绘画,在繁多的事件与人物之间,总是努力搜寻着事物的“调性”,以及弥漫其间“闪耀的韵致”。

他的绘画痴迷于“现场与细节”,他将历史回忆、现实洞察与未来想象,跨时空交织起来,形成一个个超现实的世界剧场。

风格迥异,拥有复杂的场景和多变的层次。这或许,依然和金宇澄的人生阅历关系密切。“我们写文章时,会被留下一些评语。这段文字特别具有画面感。那么这个画面表现了什么?就是一个现场感,有些现场是即时的,也有一些现场是你通过想象力生发出来的。在文字上和用画笔在白纸上制造画面,其实是不太一样的。绘画其实更为具体,对我来说,就是按照一个新的创作习惯一点一滴去慢慢改变,最后形成了绘画的思维结构。”

金宇澄把绘画的阶段性定义为,从小说插图开始,慢慢过渡到一些记忆中的印象,很多场景是曾经的上海街头,而最后慢慢发展,变成去创作一个个独立的梦境或场景。

在画面中,你会看到一双大手交叉环绕,去拖住东方明珠、静安寺,去“裹挟”某一处上海地标。金宇澄觉得:“一双虚拟世界的手,代表的是一种外力,这种外力会形成画面的变化,反而让构图看起来非常突兀,它会引人注意,产生出戏剧冲突。它比单纯去画人物的脸有趣多了。”

绘画语言亦如文字让他沉迷。“绘画与文字的载体不同。写小说是一个解码的过程,它是一个一个文字的密码。读者必须读个几千字以后,才能在脑海中转化成景象,而绘画作品在看到画作的第一秒,场景就出现了。”

※ 绕不过去的“繁花与不响” ※

金宇澄的绘画作品,对上海观众而言,会有强烈的亲近感。画面中,上海街景鱼贯而出:东方明珠、淮海路、静安寺、环球港、1933老场坊……在他笔下,既有现实空间,也有想象中的语汇,叙事层层叠叠,不断引人遐想。关于画面中所描摹的上海特质,金宇澄反倒并未有所刻意。他说,“我的目的并不是想表现上海,而是发现有些地方,对我来说,趣味在,我有冲动,有欲望把它画出来,这个场景恰巧是东方明珠。并不是说,我一定想要去表现这座城市,我没有承担这个任务,只是说恰好一些建筑的特征勾起了我的情感联结。比如老场坊,过去它是一个屠宰场,现在是沪上一处文艺地标。也许,对当代很多年轻人来说,并不了解它曾经的历史。我希望通过画面把它还原到过去。”

这幅画引起了金宇澄个人某些挥之不去的记忆。这段记忆可以追溯到1969年,他曾在黑河当过三年马夫。金宇澄不厌其烦画马,各式各样的,或修长高贵,或灵动激昂,或诙谐顽皮,马几乎成为他很多绘画作品的主角。这个敏捷高贵,却又羞怯温良的动物,有他自己的影子。而马、老猫、大象这些元素均成为金宇澄视觉体系的符号,某种程度上也是他性格里的一种“物化”。和他以前的生活紧密相连,更与写作的内容千丝万缕。

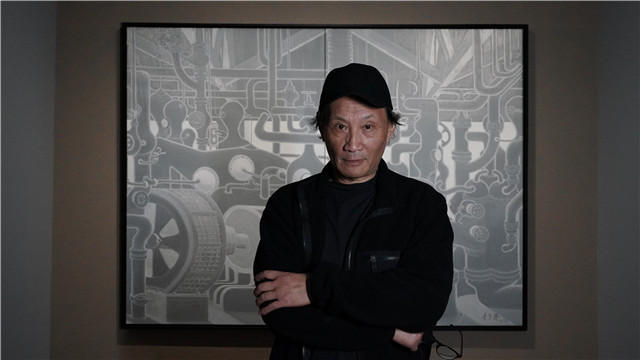

他的画作,总能看出一些孩童般的顽劣和俏皮。在一幅“蒸汽朋克”般的作品《背影》中,时间仿佛回到了1930年代的世界工厂车间,机械管道相互穿插缠绕,秩序井然,淡淡的黑白灰透出冷峻感。它很复杂,又很简洁,似有隆隆巨响把你带回大机械时代,又仿佛忽然寂静地停在机械世界之外的另一世界。

在《北风》中,他巧妙协调了自然与心理的色调,黑黑的窗口站着小小的人,没人知道窗内发生了什么。大俯瞰的全景视角下,一双巨手探入画内,环抱着鳞次栉比的房屋,没有任何投影,又仿佛让人一下子看懂了这就是城市里的生活。

在另一幅画中,作家协会的阳台,被几匹马把所有的书籍都嚼烂了,金宇澄透露,如果仔细留意,角落里就有一本《繁花》。这种俏皮藏着他一贯为之的旁观者的审慎,极度清醒。访谈时,他话不算多,似乎仅想谈画。只是在确定拍摄位置时,带领我们在不同时期间的画作间移动,慎之又慎地,确定了最后的机位,这是一组具象的上海街景素描。

其实,预约采访之前,他就提出了诉求,更希望这次采访能以“他者”的视野去旁观,而最好不要让一个“老头”总在台前自己讲。

小说《繁花》中最重要的符号,可以说是“不响”,1300多个不响,贴切地诠释了上海人性格的底色,事不说满,话不言尽。十年以后,再聊小说《繁花》,金宇澄依然选择了“不响”。可是,在他的画中,《繁花》的印记又无处不在。

电视剧的热播,又为《繁花》带来一波新流量。身处热闹与喧哗,金宇澄始终“不响”。他选择继续做一个旁观者:“《繁花》改编成舞台剧、影视剧以后,它与原作的关系就不那么大了。它们都属于另外一部作品,另外一个新生命。对我来说,就是乐观其成,不会提什么要求,让他们放手创作,我会欣然接受。”

※ 人生诸多可能性“来了就接住” ※

茅盾文学奖作品《繁花》已经成为上海的一个文学符号,可是在金宇澄眼中,《繁花》仅仅代表了一个个体,他印象中的上海。“上海有千百种的解释,我只不过是其中的一种,它只代表我自己。很多年轻人喜欢这部作品,我也非常高兴,说明它是有生命力的。不论做话剧、影视剧,都是年轻人在做,说明它有着年轻的生命力。”

回到绘画创作,他最近几年的新作也慢慢变得老道。有一个灰色调系列,仿佛进入到另一个领域,包括画幅的大小也有了“颠覆式”的递进。越是挑战,越让金宇澄饶有兴致。“就像写作一样,绘画创作肯定也是被创作者的情绪状态所带动。如果你是无感的,文章写不好,画画也画不好。我经常画画到很晚,但是从来不觉得累,甚至觉得它特别有意思。你必须有创作的冲动,发自内心的喜欢,才能坚持下去。”

他更希望通过“老金”的人生经验能给予年轻人一些提示。“我的小说,我的绘画作品,都是因为被别人注意到,之后才有了发展。我们从小接受的教育,告诉我们:你要专注,不能像小猫钓鱼,一会钓鱼,一会采花,一会又去抓蝴蝶。你应该一心一意专注做事。但是通过我个人的感受,你可以钓鱼,但同时也要密切注意你自己的变化。你的热情是否已经消退。你要时刻关注自己特别感兴趣的领域。《繁花》最开始,是我以“独上阁楼”的名字在网站上写着玩的,后来被大家注意到。绘画也是如此,如果不是要出单行本,配插画,大家都说我画得还行,也不会走到今天。真的是,一种新的可能性都是在你无意当中产生的。你能把它接住,就能继续做下去。年轻人一定要密切关注自己,还要密切注意比你更年轻的人,他们喜欢什么,因为世界是他们的。我们要关注他们的兴趣爱好,我们自己也应该参与其中。”

青年报·青春上海记者 冷梅/文 常鑫/图、视频

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐