青年人物|曾认为高跷很土的她为何“入戏颇深”,愿当传统文化传播的“垫脚石”?

青年报·青春上海记者 范彦萍/文、图(除署名外)

还记得上一次看到踩高跷表演是什么时候吗?在世人眼里,它是非遗,也是小众艺术。

95后姑娘周晓彤与高跷的缘分并非一见钟情式的小鹿乱撞,更像是日久生情式的“慢炖”。起初,表演专业科班的她觉得高跷有点土,印象中是赶庙会的专属表演。

或许是冥冥中注定,远在广西的她千里迢迢来到上海,赶了“这趟庙会”,加入了乌龙剧团,成为一名踩高跷的小姑娘。

土 从嫌弃到接纳

2019年,从广西艺术学院表演专业毕业的周晓彤有过许多职业理想。她当过艺考机构助教,拍过小成本网剧,却唯独没想过当一名高跷演员。

乌龙剧团创始人孙荣波曾应邀赴其就读的学校开设公共空间表演工作坊,课余无意中提到自己开设的剧团是从事高跷公共空间艺术的。那时,周晓彤并没有放在心上。

2021年,辞去了艺考机构的工作,打算去北漂的她恰好接到了孙荣波的一通电话。“要不你来上海?”

嘴上说着再考虑考虑。挂了电话,周晓彤内心是很抵触的,“我一个学表演的,肯定不会去踩高跷。”

一想到高跷,周晓彤就联想到了赶大集的庙会,很土很俗气。“我是表演系科班出身,万一未来被同学们知道我去踩高跷,不会被笑话吗?”

后来,她随朋友去上海过年时,萌发了和孙荣波见一面的念头。就是这一面改变了她的职业轨迹。

徐汇滨江的风微微吹着,落地窗前,周晓彤静静听着孙荣波畅谈公共空间表演。“也许因为没有无障碍通道,也许因为高票价,一些热爱戏剧的人无法走进剧场。当所有的戏剧从业者都想方设法让观众进剧场的时候,我们要做的是让观众走出剧场。”

一席话深深打动了周晓彤。

“抱歉,我觉得自己实在不适合这个行业。”这是她事先想好的婉拒对方的“台词”。但这句话终究没有说出口。

“戏剧有很多赛道,影视、话剧属于众人过独木桥。高跷艺术虽小众但垂直,万一博对了呢?”这是周晓彤最真实的内心写照。

在人人想当网红,每个艺人都想出名的时代,周晓彤并没有掩饰自己想红的欲望,但也早早做好了做“垫脚石”的准备。

“其实和影视、话剧演员一样,能成为顶流的毕竟是极个别,绝大多数都是十八线,默默地演好小角色。”周晓彤的心态比较稳。

除了演员,周晓彤还身兼剧团副艺术总监一职,当她带着莎士比亚的剧《第十二夜》闯荡乌镇戏剧节、上海时装周后,原本关于“高跷很土”的刻板印象一一瓦解。

苦 练了三个月才摸着门道

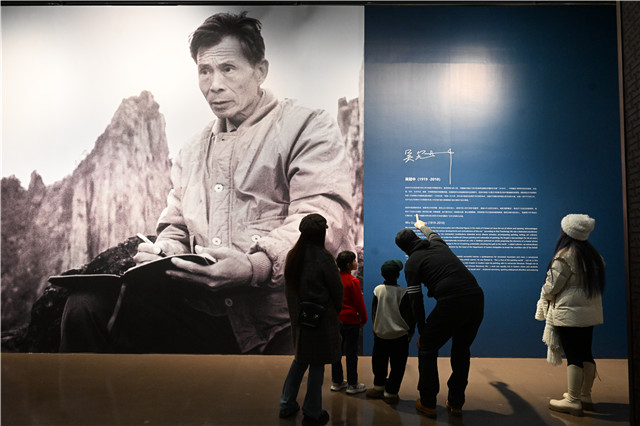

受访者/图

挥舞着龙头,俯下身和游客互动,画着精致神女妆的周晓彤踩着高跷,灵动地穿梭在万象天地的石库门弄堂里。

记者第一次见到周晓彤时她在扮演《凛冬至》里的龙女。穿着盛装,高高在上,大跨步向前,惊艳了一众围观者。

如今的她自信满满,可三年前第一次站上高跷时,她吓得挪不开步。有的演员颇有天赋,第一次踩高跷就能走。而她则苦练了整整三个月,才明白自己终究不是天选之材。

直到有一次演出时,她突然开了窍。“高跷表演需要和角色融合起来。要走得漂亮。否则甚至我们还不如走庙会的高跷演员。他们的特长是技艺,我们则是表演。”

虽说是创始人引荐入团的,但她没有享受特权,别的实习演员50场转正,她则要100场。

每次演出订制的道具、服装多少都有偏差。一次深夜12点,她和团长从沉沉的航空箱取出金属跷,举着螺丝刀修道具。那一刻,她心生迷茫,“我好歹也是科班出身的,为何要做这些琐碎的事?”

她萌发了逃离的念头,但理智又将她拉了回来。“好歹得做满100场才离开,就算离开也是完全了解了这个剧种,弄明白了主动离开,不能被淘汰。”

普通剧团分工明晰,演员、场务、道具、服装、化妆等各司其职。但在乌龙剧团,所有的演员一起演出,一起收拾道具,自己给自己化妆,更类似欧洲剧团的模式。

酷暑天,穿着厚厚的演出服,可能在高跷上一站就是一两个小时。大冷天,衣着单薄,浑身贴满了暖宝宝。影视演员的苦,高跷演员一样也没少挨。

做这一行也挺危险,从高跷上摔下来是家常便饭。周晓彤透露说,上周自己还从一米高的跷上摔下来。作为一名专业演员,首先要懂得怎么摔才能尽量避免受伤,学会以什么样的姿势摔倒。

“许多行业都辛苦。如何看待辛苦这件事,取决于你的认知。”周晓彤说。

高跷公共艺术演出注重的是集体感,所有演员的衣服造型都异常华丽,出不出彩纯凭个人演技,演得好戏份就多,没有所谓的主角。

这一点,周晓彤在入行前就心领神会,“我们这一行是弱演员、重角色。观众可能会觉得踩高跷好厉害,服装好好看,演出特别赞。但几乎没人在乎演员是谁。演出海报上连卡司一档也没有。”

早在入行前,周晓彤便不奢望自己拥有粉丝。可当看到有熟悉的面孔专程赶她的演出场,有网友在抖音、小红书上留言“这个姐姐演得好好”时,她觉得很骄傲,“很开心,我给观众留下了深刻印象。他们就是我的粉丝。”

最让她感动的是,在一场演出后,有一个粉丝发来了连续三年拍摄的她的演出照片合集。

“原来就是你呀?”卸妆后的周晓彤则是一个邻家时尚女孩,爱晒ootd穿搭、爱滑板、爱书法、爱健身……

新 独乐乐不如众乐乐

受访者/图

乌龙剧团的创始人曾在法国学习艺术,看到当地的戏剧节上不少外国艺人踩着高跷时,转念一想,这不是中国非遗吗,回到上海就开设了这个以高跷为核心表演形式的剧团。

在周晓彤个人抖音号中,有这样一条评论,“一群年轻人,守着中华文化。是我们的希望,也是我们的传统。”

在周晓彤看来戏剧本来就是多样性的。喜欢书法、傩戏等传统文化的她希望做“高跷+”。

“为何公众的认知里觉得高跷有点土,是因为大家以为高跷只能被用作庙会的场景。这几年,我们将传统戏剧和高跷做结合。比如我们剧团创作的《寻找牡丹亭》,创新了提线木偶的表演形式。所谓的偶是由昆曲演员真人来演的,提线的人则是高跷演员。”

周晓彤创作的二十四节气系列、《云朵家族》中的服装,以中国色为基础,采用了中国传统的民族服饰,还融入了不少建筑元素。

随着各地巡演的频次增加,乌龙剧团的名气越来越响,各地也多了许多模仿剧团。“毫不夸张地说,乌镇戏剧节有一半的高跷演员都是我们免费教出来的。非遗要传承,这个行业要发展就是要百花齐放。我们希望把蛋糕做大。”周晓彤笑着说,古语有云“教会徒弟,饿死师傅”,但她所在的剧团倒希望每个演员都能自己开一个团。比如深圳有个小逗号剧团,就是他们的演员辞职后自己开的。

为了推广高跷艺术,她和团长还赴上海电影艺术职业学院带教表演课。去年,在她的指导下,12名大学生带着原创的戏剧前往乌镇戏剧节,收获了不错的反响。

受访者/图

== 对话 ==

记者:不想出名的演员不是好演员,你有想过进传统影视、戏曲行业,成为名角吗?

周晓彤:影视演员想要出头太难了,即便是名校毕业生,也需要有很大的努力和运气。中国的演员千千万万,能出圈的太少了。而昆曲、越剧等传统戏曲靠的是童子功。

很多学表演的学生对戏剧的认知仅限于影视和舞台。中国的话剧本来就是舶来品,现在一说到话剧就感觉很高大上。戏剧表演就是来源于生活,不仅仅只有传统舞台,也可以在户外公共空间欣赏。观众也并非一定要花大价钱,打扮体面地入剧场,也可以在街头收获艺术带来的喜悦。我希望给中国戏剧多一点选择。可以有高跷等更多的艺术表现方式。

记者:从觉得高跷土到潮,你经历了什么样的思想转变?

周晓彤:当年我觉得高跷很土。是因为它作为非遗艺术,其发展停滞了很长一个阶段。其实,非遗大多集结了古时人类的智慧。据民间传说高跷的诞生是古代人为了采集树上的野果,给自己腿上绑上两根长棍,后来逐步演变成今天的高跷艺术。

非遗要传承,需要创新应用,赶得上时代的潮流。虽说我们现在做的推广很艰难,但有些路总得有人去走。就像我们的创始人说的,“总要有人当垫脚石。”

记者:为何你们这行流动性大?你觉得如何才能留住青年演员?

周晓彤:我们剧团除了10名签约演员,大部分演员是冲着较高的薪水来兼职的。后者中的大多数和我刚开始一样不觉得高跷表演是可以成为长久职业的,他们只是为了谋生,未来还是想要当舞台剧、音乐剧、话剧、影视剧等演员。我们能留住的是志同道合的一批人。

如果未来高跷能进入大学课堂,甚至开设专业学科。做高跷演员既体面又挣钱的时候,这时候大家才会蜂拥而至。

中国很少有全能型的演员。我们的目标是培养剧团成员做全能型演员,延长他们的职业生涯。从出概念到创作到落地到演出的每一步都可以亲力亲为。

青年报·青春上海记者 范彦萍/文、图(除署名外)

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐