青年话题丨青年养老院引热议,究竟是为躺平还是为重新出发?

青年报·青春上海记者 刘秦春

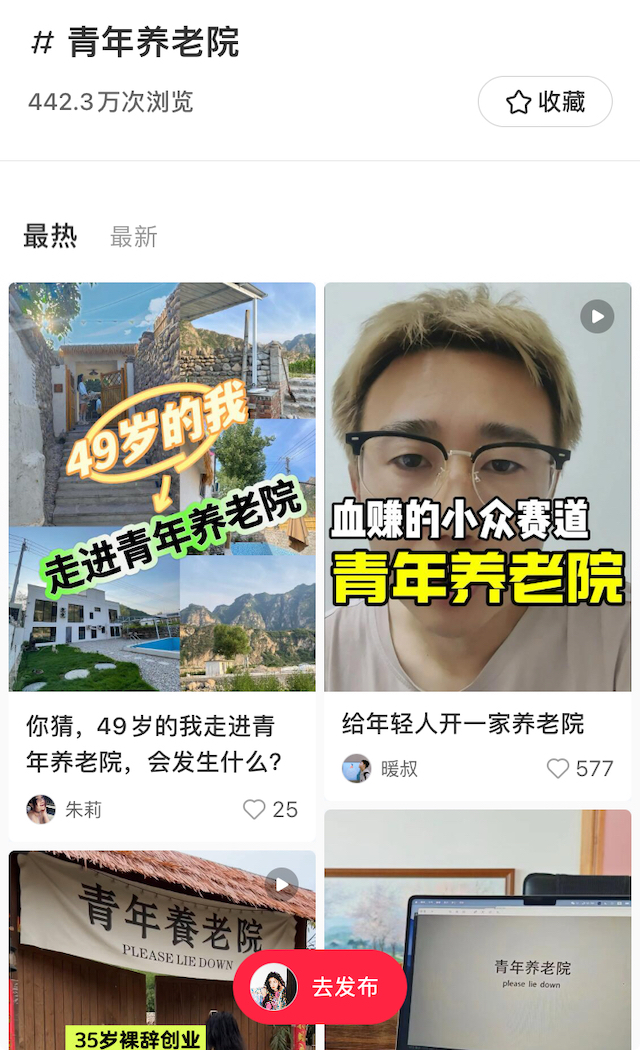

近期,在全国各地兴起的青年养老院引发热议。有人认为它们颠覆了“养老院”的传统意义,让青年得以体验慢生活,可谓是年轻人的心灵栖息地,但同时也有人质疑其制造噱头、宣扬躺平。对此,你怎么看?实际情况究竟如何?

/ 全国遍地开花 /

青年养老院引网友热议

近期,社交平台上兴起了一个个名为“青年养老院”的地方。据了解,这是一种面向年轻群体的新兴休闲与社交场所,它打破传统养老院的概念,并不具备实际养老服务和功能,青年养老院通常位于风景优美的乡村或拥有良好生态优势的郊外,给年轻人提供暂时远离都市高压环境、放松心情的空间。

据不完全统计,目前在上海、北京、甘肃、河北、湖北、武汉、黑龙江、山东、广西、云南、广东、福建等全国多地都有已经开放的青年养老院。有的是在民宿的基础上改造而成,有的则是刚租好的地方现招入住者。

与传统民宿和出租屋的不同之处在于,这些青年养老院包食宿,提供茶室、办公区、阅读室等,还有插秧、钓鱼、喂鸟、种地、捉鸡等户外体验活动,通过慢节奏生活吸引年轻人,每月所需价格多在1000~2000元。

同时,这些青年养老院还提供以工换宿、以工换饭的机会,以劳动换取食宿便不再需要额外交钱。例如,上海青浦区馋溪小院主理人欣恩就在社交平台上发布了一条招募帖,评论区不少人询问换宿换饭需要具备什么样的技能,对此,她答道:“会做馄饨、上海葱油饼,动手能力强、体力好、有创意的都行。”

除了提供硬件设施,青年养老院也会策划沙龙、艺术展、读书会、音乐会等活动,还会组织徒步、登山、跑步、骑行、骑马等深受年轻群体喜爱的户外活动,为入住青年举办手作、手办作品售卖小市集等。部分青年养老院倡导“共创、共享、共建”理念,通过招募共创主理人,尝试共同打造文创、咖啡、创作、民谣、创业、农业种植等为一体的青年人共享社群空间。

社交平台上,网友们对青年养老院持有不同看法。一部分网友认为这是一种新的生活方式,为承受巨大生活压力的青年提供了暂时逃离现实、放松身心的机会,是自我疗愈和充电的过程,帮助年轻人在休闲中重新找回生活的方向和动力。

另一部分网友则对此持批评态度,认为这是“躺平文化”的体现,担心会促使年轻人逃避社会责任,不思进取。他们担心年轻人在这种环境下失去斗志,变得过于安逸,甚至可能被误解为对生活缺乏积极态度。此外,有人质疑其商业模式的可持续性,担心商业化运作会冲淡其原有的精神内涵,变成消费主义的“流量噱头”。

争议的核心在于这种模式是否真的能帮助年轻人解决问题,还是仅仅让他们暂时逃避生活压力。有人认为这是对传统奋斗价值观的挑战,担心这种“提前养老”的生活方式会成为社会风气的不良导向。关于其经济模式的可持续性也是一个争议点,如何平衡盈利与公益,避免变成商业化的消费陷阱。

但也有越来越多的人把它当成新的创业方向,视它为“血赚的小众赛道”。记者在某个青年养老院群里看到,有400多名网友对这一新赛道有着浓厚兴趣,在群内讨论和咨询青年养老院创业相关事宜。

/ 小院主理人 /

倡导的青年养老院理念不一

“青年养老院主要瞄准当今迷茫的青年人阶段性躺平的精神需求。”网友小李认为。观野青年养老村的主理人在介绍时则表示:“利用丰富的数字游民资源和创业孵化机会,鼓励更多和我们一样的躺平爱好者用技能共创美好生活。”

然而,部分青年养老院主理人却持有不同的意见。一名在牡丹江旁开青年养老院的主理人表示:“青年养老院就是一个充满活力的旅居社区,一个候鸟式的归宿。每个人都可以探索生活的不同面貌,每种思想都能在这里碰撞出火花,每个故事都能找到它的听众,每个梦想都能在这里起航。不仅为了疗愈,更是为了带着全新的力量和梦想,再次出发。”

在上海郊外,隐藏着一处名为馋溪小院的宁静角落,它的主理人欣恩创建小院的初衷很简单——她观察到不少年轻人背负着沉重的压力,渴望逃离都市的繁忙,寻觅一片可以暂时安放疲惫身心的净土,恰好她在乡村拥有几间闲置的房间,便萌生了以工换宿的想法。

提及转型成为小院主理人的契机,欣恩谈起了自己对家乡美食的热爱和烹饪带给她的治愈体验。她发现,通过分享自己的拿手好菜,不仅能让他人感到快乐,也能让自己获得极大的满足感。因此,小院不仅是一个住宿的地方,更是一个美食与心灵疗愈的集合体。从手工米酒、酒糟鱼到各式手工甜品,每一份美食都承载着欣恩对生活的热爱。

对于青年养老院,欣恩有着自己的独到见解。她并不赞同将其视为青年“躺平”的象征,相反,她想利用小院为年轻人提供一个可以暂时放缓脚步、反思自我、重新出发的场所。

/ 入住青年 /

实际体验感有好有坏

“哪里有青年人也能住的养老院?真的不想上班了。”有不少人坦言就是奔着躺平才去的青年养老院。这个火热的新事物让小谢也萌生了兴趣,于是他选择入住了兰州的一家青年养老院躺平晒日光浴。他分享道:“在这里可以用各种姿势躺平,对抗现实生活的焦虑,可以什么都不做,只发呆休息。”

除了年轻人,像网友“彼岸花”这样的中年人也对青年养老院感兴趣,他曾利用周末在青年养老院小住过两日,却不是奔着躺平去的:“上有老下有小,工作、家庭、孩子,日复一日,难免疲惫。我在这里拾起了对生活的热爱,与忙碌的生活和解。”他表示:“此养老非彼养老,并不是无所事事的摆烂,而是在乡野间肆意地做自己,在山水间找到自己的心之所往。”

小舒原本是“大厂螺丝钉”,今年3月决定离职做数字游民。离职后的第三个月,她住进了青年养老院。“还没确定下一个落脚点前,我选择来这里体验一种新生活。”这里四面环山,民风淳朴,可以在河里舒服地泡脚,还可以爬到山顶俯瞰村子的全貌,还能去山上割草喂羊。

小舒在青年养老院的一天往往是这样的——早晨漫步于古朴的村落;午后则在慵懒的阳光下享受下午茶时光,用茶具泡茶,手冲咖啡,再啃几块和夏天绝配的冰镇西瓜;太阳快下山时,用随处可见的石头砌猫窝,直接变身泥瓦匠,捡大大小小的石头做彩绘。

“我在这里不仅体验到了新农村的生活,还解锁了不少生存技能。”据小舒讲述,他们在青年养老院的日常充满了简单而纯粹的乐趣:自制饸饹面、用传统大铁锅烹煮食物、围炉烤红薯,夜晚还可以在星空下畅谈人生理想。

小舒评价青年养老院像一个集乡村生活体验、社交互动为一体的青年社区,它汇聚了来自不同背景、年龄的个体,营造了年轻友好的社群氛围,让大家在多样化的活动中找到归属感和乐趣。

然而,她也直言青年养老院尚处于需要不断完善的阶段,“如基础设施和服务的不健全,可能会给居住者带来一些不便。”

□ 专家声音

去体验真正的社会

敢于、甘于平凡

上海社会科学院社会学所研究员陆晓文在与记者的交谈中,深入分析和解读了当下渐热的青年养老院现象。他首先分析了其受众群体,即暂时待就业青年群体。他表示,据调查研究显示,青年人就业存在结构性失业的特点,即并不是真正找不到工作,而是找不到自己心仪的工作。简单来讲,就是理想与现实间存在的差距使得部分青年面临就业难题。

而对于青年养老院这一新兴概念,他认为其功能定位与青年群体的实际需求之间可能存在错位,同时对于这类机构在心理安抚、能量积蓄以及经济支撑方面的可行性表示怀疑。年轻人真的能在青年养老院得到心理疗愈、积蓄足够的能量并且找到新的人生方向吗?期间他们的经济来源问题怎么办?对于这些现实问题,他表示担忧不已。

陆晓文表示,社会本身就是一个广阔的舞台,我们应当鼓励年轻人积极投身其中,通过实践去感受生活的真谛,去体验真正的社会,而非在青年养老院这样同质化的环境中寻找慰藉。面对就业市场的挑战,青年应当勇于自我调整,先以劳动自立为基,不应过分依赖外部环境的适应,主动适应市场需求。劳动市场是有多样性和机会所在的,只待青年人勇于尝试。

对于那些选择入住青年养老院,暂时处于失业状态或对未来感到迷茫的青年人,陆晓文的建议简洁而深刻:“用自己的血汗与力气养活自己,去体验真正的社会。”先学会在社会中自力更生,想办法独立生存下来,自食其力,这是成长的必经之路。

古人云,行万里路,读万卷书。陆晓文建议年轻人在追求理想化生活与事业的同时,或许也可以回头看看日常生活中的平凡与真实,敢于平凡,甘于平凡,勇于实践,找寻到值得珍视的东西,从而寻回迷失的自我。切忌在他人对“不凡”的鼓吹中迷了路。

青年报·青春上海记者 刘秦春

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐