一部党章,铭记炽热初心

中共二大会址纪念馆“永远的旗帜”——中国共产党章程学习厅

青年报记者 范彦萍/文 中共二大会址纪念馆/图

在上海的市中心,静静伫立着两排石库门建筑,黝黑的宅门、锃亮的门环、斑驳的清水墙面、精美的雕花门楣……定格了温暖上海人百余年的经典画面,延续着寻常巷陌到革命摇篮的时代传奇,这里就是南成都路辅德里625号(现老成都北路7弄30号)——中共二大会址纪念馆的所在地,这里是中国共产党首部党章的诞生地。

中国共产党第二次全国代表大会是中国共产党历史上一次十分重要的会议,它与党的一大共同完成了党的创建任务。这次会议,通过了中国共产党首部党章,今年则是首部党章通过102周年。

在中共二大会址纪念馆里,张人亚同志的故事令人动容。他以智慧与忠诚,保存了党的首部党章等重要文件,为革命事业留下了宝贵的财富。

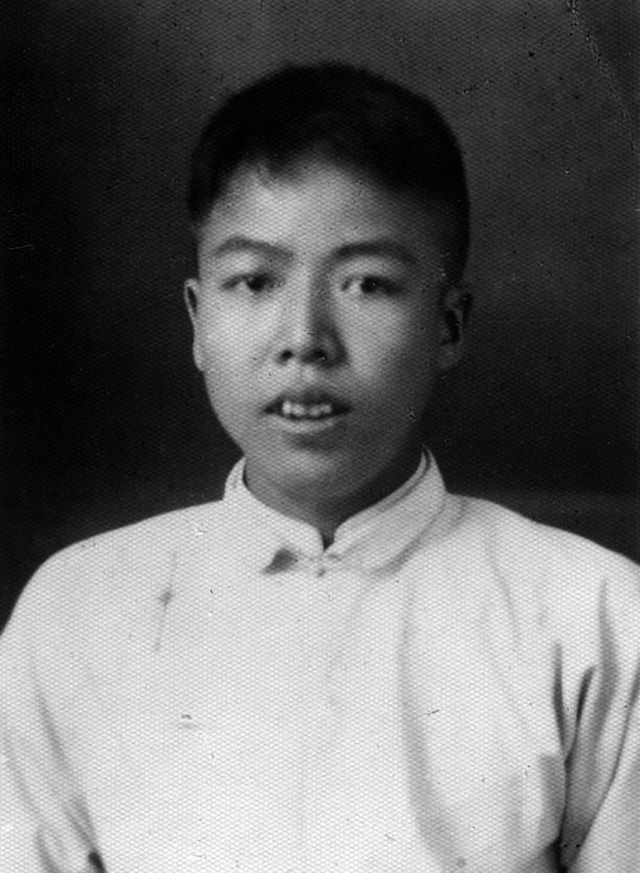

张人亚

张人亚,字静泉,宁波北仑人,是中国共产党的优秀党员,中央苏区检察工作和出版发行事业的重要领导者,上海金银业工人运动领导人,为保存中国共产党第一部党章等党的早期文献作出了重要贡献。

1922年7月,中国共产党第二次全国代表大会在上海举行。会议结束后,大会通过的章程和其他决议案被铅印成册,分发给党内的有关人员学习贯彻。作为早期党员的张人亚也得到了一本,并一直随身携带,常常翻阅学习。

1927年大革命失败后,中国共产党被迫转入地下,白色恐怖笼罩着上海。张人亚没有考虑个人安危,首先想到的是党的文件和马克思主义书刊的安全,既不能让反动派搜去,也不应该轻易付之一炬。经过再三考虑,他决定将这些文件书报,秘密带回老家宁波,托他的父亲张爵谦代为保管。张人亚告诉父亲:“这些书刊文件比我的生命还重要,一定要好好保管。”之后,他连夜离开老家返沪。

张爵谦相当重视儿子的嘱托,当天傍晚,他先把这包东西偷偷地拿到自家的菜园里,塞进停放张人亚亡妻棺材的草棚。几天后,他就向邻居们表示,不肖子静泉长期在外不归,杳无音信,恐已亡故。

之后,张爵谦为儿子和儿子的亡妻修了一座合葬墓穴,张人亚一侧建的是衣冠冢,放置一口空棺。他用好几层油纸把这些文件精心包扎好,之后再藏入空棺,埋入墓内。墓碑上刻下“泉张公墓”,故意少刻一个“静”字,显示出张爵谦为确保这批文件书报安全的良苦用心。

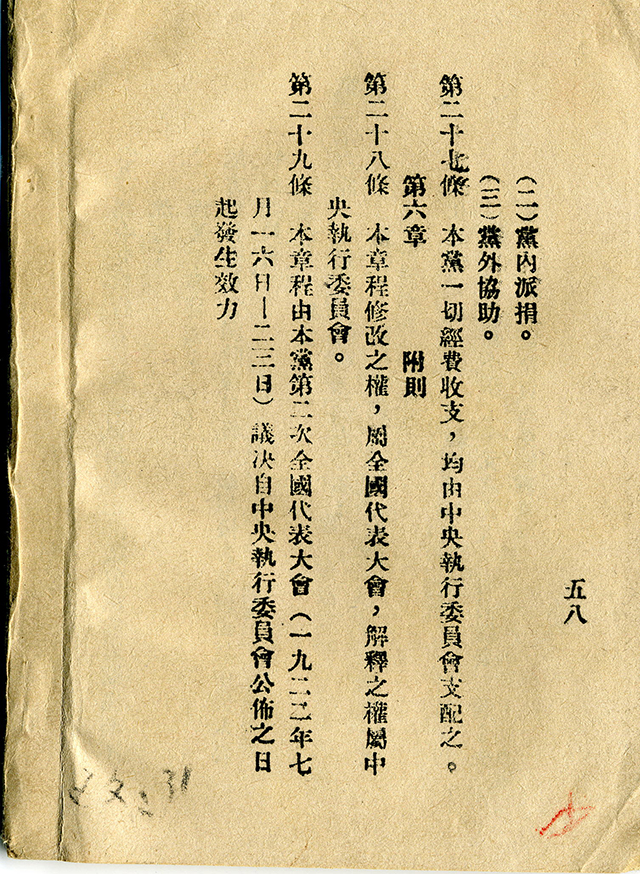

中国共产党章程

张爵谦苦等二十多年,上海解放了、宁波解放了、新中国成立了,张人亚还是没有回来。家人在上海《解放日报》上刊登了“寻人启事”也毫无回应。他估计儿子已是凶多吉少,而自己也已年近八旬,“共产党托我的东西,一定要还给共产党”,正是这种强烈的责任心促使他做出抉择,这些埋藏了20多年的文件书报终于重见天日。

半个世纪后,重读1933年出版的《红色中华》让我们意外得知了张人亚的下落。原来他在1932年底就因病殉职,由于当时环境恶劣、通讯不畅,他离世的消息一直没有传至家乡,时至今日,张人亚埋葬在何处仍不得而知。斯人已去,这些珍贵的文献向人们默默讲述着那段峥嵘的革命岁月,纪念着为革命付出生命的革命先烈,激励着我们不忘初心,传承信念。

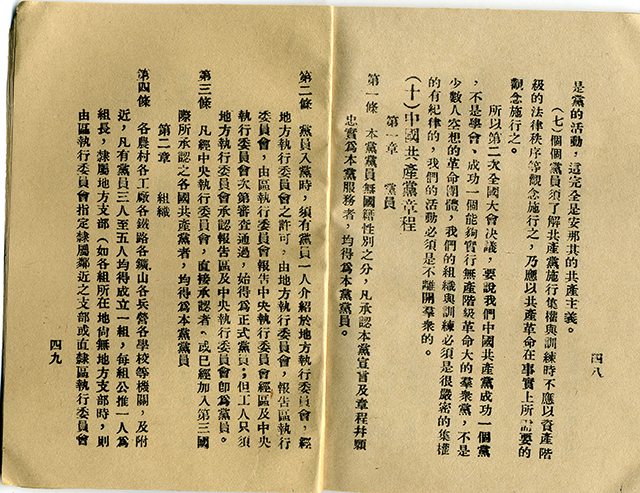

关于共产党的组织章程决议案

倪娜是一名年轻的共产党员,她介绍说,通常所说的二大党章是个略称,它包含《关于共产党的组织章程决议案》和《中国共产党章程》。两份文件构成完整意义的首部党章,从某种角度上说,前者更多意义上承担的是总纲的职能,后者本身则更多具有条文的性质。两份文件加在一起3000余字,可谓“寸纸寸金”。《关于共产党的组织章程决议案》清晰地指出中国共产党无产阶级先锋队的性质。先锋队的性质一经提出便沿用至今。《中国共产党章程》包括党员、组织、会议、纪律、经费、附则等6章29条。对党员条件和入党手续,对党的组织原则、组织机构、党的纪律和制度等,分别作了具体规定。其核心内容是建立严密的各级组织,加强党的纪律性。

她还介绍说,中国共产党创建工作完成的标志之一就是二大党章的通过。随着二大党章的制定,党的总规矩基本确立,为以后党章的发展完善、为党的建设不断发展奠定了重要的基础。“从首部党章到现行党章,经历百年岁月的洗礼,党的初心使命始终铭刻在党章里。”

青年报记者 范彦萍/文 中共二大会址纪念馆/图

来源:青年报

- 相关推荐