一枚印章,萦绕赤诚电波

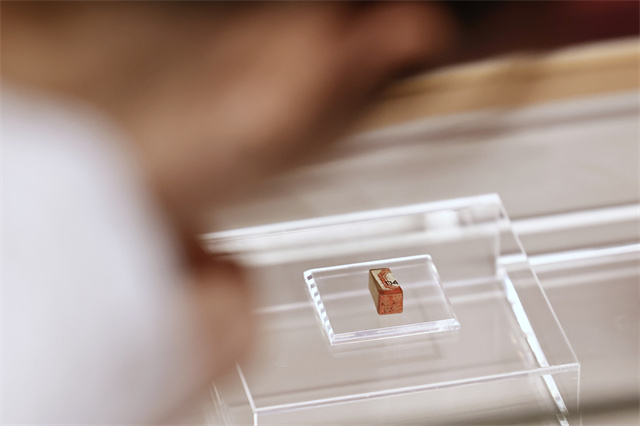

李白化名印章。

青年报记者 刘昕璐/文 施培琦/图

在中共一大纪念馆的展厅内,展出着一枚拇指大小的印章,将印章印到纸上,是清晰的“李静安”三个字。他的主人正是中共隐蔽战线上的一名战士,曾向党中央发送了无数珍贵情报,他就是电影《永不消逝的电波》中主人公“李侠”的原型——中国共产党最早的无线电工作者李白。

从1937年被派往上海到壮烈牺牲,李白默默奉献12年,他的名字一直不为人知。直到1958年,以他光荣事迹为原型拍摄的电影《永不消逝的电波》上映,李白的故事才第一次向世人公开。这枚看似不起眼的木质印章,无声地记录了一个共产党员地下战斗的决心、智慧和隐忍。

1949年5月7日,李白被国民党特务秘密杀害。1949年5月30日,上海解放的第三天,时任中共中央情报部部长李克农专门致电上海市长陈毅,请他不惜一切代价查找“李静安”的下落。

李白,原名李华初,湖南浏阳人。他15岁加入中国共产党,参加过秋收起义,后参加工农红军,曾专门跟无线电专家学习了无线电技术。1931年6月,在瑞金的第二期无线电训练班学习期间,毛泽东来到这里,给李白等人上了一堂政治课。

课上,毛主席用李白熟悉的乡音说:无线电通信是千里眼,顺风耳。无线电可以帮助我们侦察千里之外的敌人情况,打仗时,我们可以互通情报,调动部队消灭敌人。

李白一直将这番话牢记在心,并把“电台重于生命”作为自己的座右铭。

1937年10月10日,淞沪战役炮火正浓,李白肩负起党中央交付的重要使命——到上海重新设立秘密电台。在日军的严密监管下,他一点点地积累零部件,最终用几个月时间完成了电台的组装。从此,上海与延安之间,一道道往返红色电波架设起一座无形而坚牢的“空中桥梁”,为中央送去一份又一份重要的情报,又给党组织带来一个又一个胜利的消息。

在艰难危险的工作环境中,他和组织上派来以“妻子”身份协助工作的裘慧英相处出了感情。1940年,经组织批准,两人结为革命伴侣。电台不仅见证了李白对革命事业的忠诚,更见证了他们真挚淳朴的爱情。

李白在上海坚持开展了十多年的地下斗争,曾被捕入狱。后经党组织营救出狱,转赴浙江、江西继续从事革命工作。1944年秋天,潘汉年领导的中央华中局情报部与李白接上了关系,这下李白心里踏实多了。当时,他们约定在上海静安寺见面。因此,从1944年秋天到1949年,李白把自己的名字改为“李静安”,在中央情报部潘汉年情报系统上海组织担任报务员。

在敌人眼皮子底下搞地下电台,李白当然知道有多危险。他想尽一切办法,将收音机改装成收报机,把发报机功率从75瓦降到15瓦,又降到7瓦……

郭艺凡讲解展品。

然而,1948年12月30日凌晨,敌人竟用分区停电的方式侦测出电台的方位,李白不幸被捕。将近4个月的时间里,敌人疯狂动用了30多种刑具——坐老虎凳,灌辣椒水,拔光他所有的指甲,用烧红的木炭烙在他的身上,都没能从李白的嘴里撬出一个字。

5月7日的下午,在地下党同志的帮助下,慧英带着儿子,从牢房对面老百姓家的阳台上,见到了曾经玉树临风而现在却被敌人折磨得几乎无法站立的李白。隔着马路和铁窗,李白用尽全身力气大声告诉儿子:“天快亮了,爸爸过几天就回来抱你!”可就在这一天的深夜,李白被国民党反动派秘密杀害,这一天,距离上海解放只有20天。

李白牺牲时,年仅39岁。“等一等……再见”,也成了李白烈士临别之际,用红色电波留下的绝笔。

除了“李静安”印章,中共一大纪念馆内还有关于李白烈士收发报机零件工具、给家人的书信等珍贵文物。对中共一大纪念馆宣传教育部的郭艺凡而言,每次讲解展品,路过展品,她的心弦总会被别样拨动着。就在不久前举办的“红色传承 青春接力——庆祝渡江战役胜利75周年暨长三角博物馆、纪念馆讲解大赛”中,郭艺凡以全场最高分的优异成绩,荣获大赛一等奖,她讲述的正是《永不消逝的电波》。

“上海是一座红色之城、光荣之城,现在很多青少年来场馆参观,都知道李白烈士的名字。我想,‘我们都记得’,是对烈士最好的宽慰。”郭艺凡说,作为一名红色讲解员,她要带着更深的使命感和自豪感投入这份光荣的工作,通过讲解,让观众感到情感的共鸣,从这些故事中,感悟精神,赓续红色基因,滋养一代代青少年的健康成长。

青年报记者 刘昕璐/文 施培琦/图

来源:青年报

- 相关推荐