心系祖国科技教育事业,李政道先生与复旦、交大的不解情缘

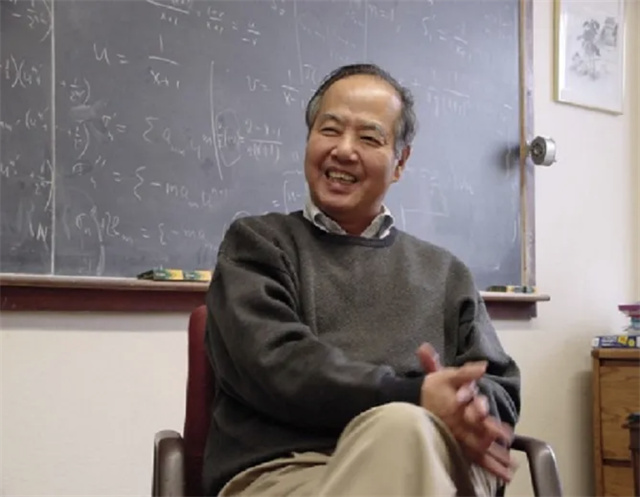

李政道在哥伦比亚大学办公室

青年报·青春上海记者 刘昕璐

著名物理学家、诺贝尔物理学奖得主李政道先生于当地时间2024年8月4日凌晨2时33分在美国旧金山家中去世,享年97周岁。

作为一位载誉世界的华裔科学家,多年来,李政道先生始终关心祖国的科学和教育事业,尽其毕生努力推进祖国科学和教育事业的发展。出生于上海的他,与复旦大学、上海交通大学也结下了过不解之缘。他还与吴冠中、李可染等共同推动“科艺融合”。

◇ 他呼吁培养一批青年科技人才 ◇

李政道先生于1926年11月24日生于上海。因战乱影响,求学之路异常坎坷,但他仍旧凭借惊人的毅力,于1943年以同等学力考入浙江大学,后转学至西南联合大学,先后得遇束星北、王淦昌、吴大猷、叶企孙等名师指点,物理才华渐显,学问之志益坚。

李政道先生1946年辗转就读芝加哥大学,入费米(Enrico Fermi)教授门下,于1950年获得博士学位。李政道长期从事物理方面的研究,在量子场论、基本粒子理论、核物理、统计力学、流体力学、天体物理等诸多领域做出了开创性和具有里程碑意义的工作。

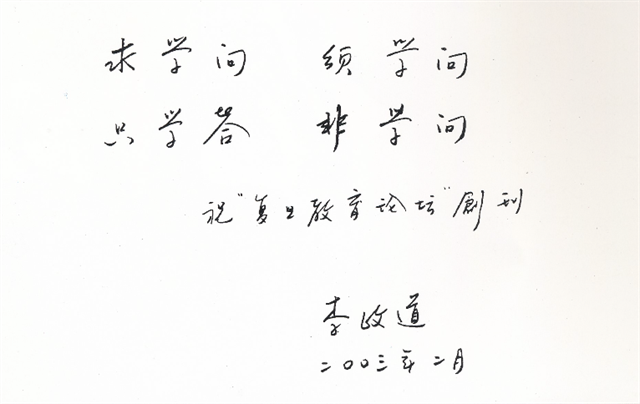

1956年,李政道和杨振宁合作提出的弱相互作用中宇称不守恒理论,彻底改变了世人对对称性的认识,为人类探索微观世界的道路上打开了一扇新的大门,促进了物理学的发展,为此共同获得1957诺贝尔物理学奖。这是华人首获这一世界最高科学荣誉,极大地提振了中华民族的民族自信心和自豪感。“治学不为奖,治学可得奖”,终其一生,李政道在物理世界中日月不断、广泛探索。

李政道始终对祖国充满了深厚的赤子情怀与眷恋。从1972年再次踏上祖国故土,李政道热忱关心祖国和科学事业的发展,为推动祖国科学技术与教育事业的发展殚精竭虑。他坚信,科技发展的希望在人才。从倡议设立“少年班”提前储备基础科学人才、捐资设立“秦惠䇹与李政道中国大学生见习进修基金”让本科生接受严谨的学术规训,到设计实施中美联合招考物理研究生项目(CUSPEA)为915位青年学子提供赴美系统学习的特殊通道,从建言确立“博士后制度”保障青年科技人员的工作条件和环境,到推动完善“自然科学基金制度”充分发挥科学家在配置基础研究资源方面的作用,李政道以一位战略科学家的远见卓识,为祖国基础科学人才的培养做出了意义深远的贡献。

当年,他抵达的第一站就是上海,并造访复旦大学。一年后,经周恩来总理批准,他将长子李中清送到复旦大学学习。1974年,李政道先生再次调研复旦大学,并深深为祖国基础科研的不足而忧虑,于是向党中央递交了《参观上海复旦大学后的一些感想》,呼吁培养一批青年科技人才。

1979年,有感于国内学子难以出国学习,李政道先生创造性地设立了中美联合招考物理研究生项目,即CUSPEA项目。项目中的200余名复旦学子如今遍布物理科学、生物科学、金融经济等各个行业,成为中国科学事业不可或缺的中坚力量。

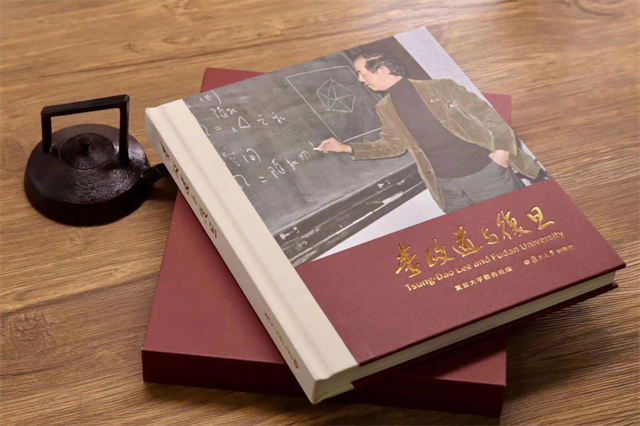

1982年,李政道受聘担任复旦大学名誉教授,苏步青老校长为其颁发聘书和校徽,在致辞时,先生说:“复旦,从今以后为我母校。”从这一年开始,他几乎每次到复旦都会作学术报告。在1985年,为激励复旦物理学子,他倡议设立“李政道物理奖学金”,次年,复旦举办首届李政道物理奖学金授奖仪式,李先生亲自为8名获奖学生颁奖,并题写“复兴文化,旦旦生光”八字,期望复旦大学的青年学子要有自信、要有志气,能在科学领域为国争光。

1993年,李政道先生携夫人亲临上海,为“复旦大学李政道物理学综合实验室”揭牌,依托复旦大学现有的应用表面物理国家重点实验室,基于加速器的原子物理和核物理实验室等,以追求一流的研究成果、培养卓越的青年学者为宗旨,实验室不仅引进先进设备仪器,还产出一批一流研究成果,培养大量一流的科研人才。

复旦大学介绍,从20世纪90年代到今天,复旦对于“通识教育”的探索和追求走在全国前列,这其中不乏李先生教育思想的沾溉。先生之风,山高水长,复旦人也永远铭记着他在复旦留下的深深履痕。

◇ 他把诺奖奖章捐给上海交大 ◇

2005年,李政道(二排左六)与张杰(前排右一)参加在美国劳伦斯伯克利实验室召开的第26次中美高能物理合作联合委员会会议

李政道最为看重、并且是他长时间亲自力推的一件事,就是中美两国的科技合作。1979年,邓小平第一次访美期间,经由李政道多方推动,中美两国政府正式签署了高能物理合作机制,后来上升为中美科技合作机制,跨度长达数十年。2003年-2006年,张杰在担任中方代表团团长期间,在李政道的多方指导下,创造性地解决了中美科技合作中诸多难题,因此张杰深得李先生信任,被李先生称为“忘年至交”。

2011年,专程来上海交大访问的李政道,与时任校长张杰经过数次“秉烛深谈”后表示,要将诺贝尔奖章原件及毕生所藏手稿、信件、书籍和艺术作品等档案资料和位于上海宛平路的旧居无偿赠予有“多年友好交往”的上海交通大学。

后经党和国家领导人批示、中央部委和上海市批准,李政道图书馆(2014年)和李政道研究所(2016年)先后在上海交通大学建成,前者作为李政道相关资料最完整、最系统、最全面的收藏保存中心,李政道先生科学成就、治学贡献、高尚道德和爱国情怀的宣传展示中心,在推动中国当代科教史研究、宣传科学家精神方面正发挥积极作用;后者则聚焦最基本的科学问题,汇聚最顶尖的国内外科学家,从事物理和天文方面最前沿的科学研究,努力建设成为世界顶级科学研究机构,推动物理学及其交叉学科研究的重大发展。

李政道捐赠的诺贝尔奖奖章

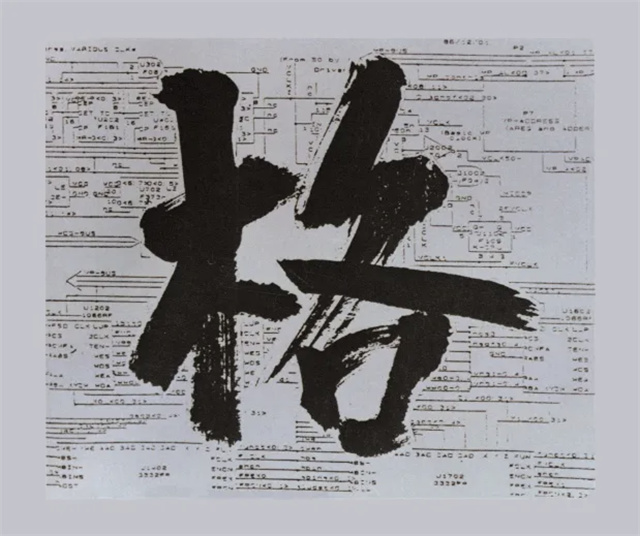

法国文学家福楼拜说:“科学与艺术总是在山脚下分手,最后又在山顶相遇。”这是李政道非常认同的一句名言。正是因为洞察到科学与艺术的共通性,早在上世纪80年代,李政道就与吴冠中、常沙娜、袁运甫、鲁晓波等艺术家结下了友谊,并成为“科艺相通”理念的传播者和实践者。

在他的推动下,多位国内知名画家根据前沿科学的发现,创作了《创天》《日月山》《汉镜传讯达万里,电子激光集须弥》《对称乎?未必,且看柳与影》等科学主题画。这些以科技为内核、以艺术为表现形式的作品在很多展览和会议上引起关注,启发国人对科艺融合的思考。

心通天宇,情系华夏,李政道用近百年的物理人生谱写出不朽的传奇华章。他胸怀辽阔、笃行致远的科学精神,也将永远激励一代又一代中国科学家与学子不懈奋斗,铸就中国科技新的辉煌。

青年报·青春上海记者 刘昕璐

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐