报道书展20年,一位“全勤”记者的成长:我和书展是“命运共同体”

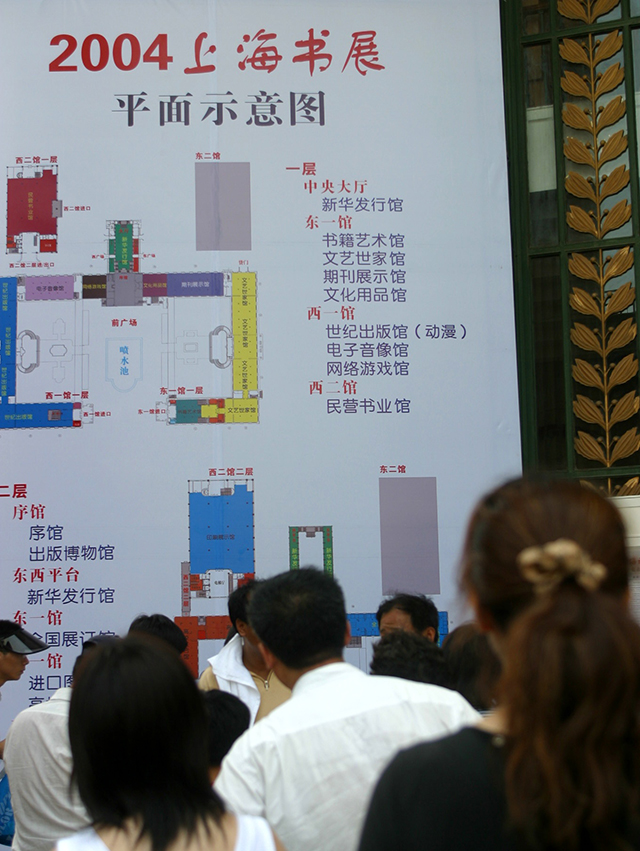

2004年,上海书展诞生。青年报记者 施剑平 摄

青年报记者 郦亮/文

2005年8月,在台风“麦莎”十级的狂风暴雨之中,我被“顶”在上海展览中心大厅的正门上不能动弹。这大概是我报道上海书展二十年中,最狼狈的一个瞬间,现在回想起来,居然丝毫不觉得辛苦。

这些年随着上海书展热度上升,报道书展的记者也越来越多。不过,像我这样参与报道了迄今全部20届上海书展的记者,可以说是凤毛麟角了。这么说吧,我见证了书展的成长,书展也见证了我的成长。我与书展是“命运共同体”。

我2004年实习的那一年上海书展诞生,我参与了报道。本以为这只是与这场图书盛会的一次邂逅,没想到就此结缘,不可分离。书展至今办了20届,我报道书展也20届了。如果说,在上海众多文化盛会中,我对哪一个用情最深,那无疑是上海书展。因为我与上海书展共成长。

2006年上海书展,易中天的读者见面会现场人山人海。青年报记者 吴恺 摄

上海书展每年八月中旬定期举行,所以与台风相遇是家常便饭,至于烈日下的暴晒也必不可少。我每年报道书展,不晒得脱一层皮,不遭遇一次“落汤鸡”,似乎都并不完美。而之所以对“麦莎”印象如此深刻,是因为那次的风雨实在是太猛烈了。说句玩笑话,我对于台风的见识是从上海书展开始的。

但一个问题就是,我每年报道书展都会受一些酷夏的罪,其实很多读者同样在克服各种困难。我经常看到暴雨中读者穿着雨衣拖着拉杆箱来逛上海书展,也看到读者席地而坐啃着干粮在那里读书。这个时候我总会感慨,书展能在上海这座城市举办,实在是太幸运了,因为这里有最热爱也最懂得阅读的人,他们不畏酷暑,风雨无阻,只为能读到心中的那一本书。

其实,读者和书展是一种相互成就的关系。读者固然追捧书展,书展也滋养和培育了读者。在报道书展的数十年中,我亲眼看到曾经的书展小读者在长大后又带着他们的孩子来逛书展。他们都因书展而爱上阅读,每年8月的这个书展也成为两代人进行文化接续传承的“暗号”。

在过去的20年中,我报道过很多书展的“名场面”。最火爆的签售当属2006年易中天签《品三国》的那场,在近4个小时的签售中,易中天签坏8支笔,一口气签了4000多本书。那天中央大厅读者里三层外三层,大家排几个小时的队,就是为了能够和自己的学术偶像见见面,哪怕说上一两句话也好。当时就有一个出版人感叹,能有如此可爱且热情的读者,书展何愁没有前途?

在我的眼里,书展就是一个成长的生命。如果说2004年书展只是一个襁褓中的婴儿,那现在20岁的书展显然正在迎来自己朝气蓬勃的青年时期。还记得一开始,在书展买书还都是现钞支付。一次,一家出版社的收银员拉住我,问我能不能帮她换点零钱。很快电子支付就普及了,连钱包都不用带了。最初的10年,人们看的还都只是纸质书,后来数字阅读铺展开来,书展也因时而变,五花八门的互动读屏设备让读者体验得不亦乐乎。几年前,书展还只有一个主会场,后来就开出了遍布全市的上百个分会场,读者在家门口就可以逛书展,“书香上海”“书香满城”从口号变成了现实。

2004年,观众聚集在上海展览中心门口看上海书展平面示意图。 青年报记者 施剑平 摄

上海书展的20年,也是城市发展的20年,城市的每一点细微的令人欣喜的变化,都可以在书展上看到。“书展是城市发展的缩影,而城市是书展成长的底色”,这样的描述一点都没有错。而且这20年也是上海文化勃兴的20年,文化弥漫着这座城市,书香成为重要主角。我很荣幸见证并记录了这20年的伟大变革。

我见证了书展的成长,书展同样也见证了我的成长。每一年在书展现场穿梭采访,与这里的很多人都熟识了,大家打着招呼,说着书展以及彼此的变化,那是浓郁的朋友间的氛围。学者郦波近十几年几乎每年都会来书展,最近一次他看到我说,第一次见面时你还是一个毛头小伙子,现在都是一个老记者了。我笑而不语,心里却在想,其实,书展不也是这样在成长吗?

青年报记者 郦亮/文

来源:青年报

- 相关推荐