解码“两千多年前的微型图书馆”,《长沙马王堆汉墓简帛集成》修订版重磅亮相

青年报·青春上海记者 刘昕璐

今年是长沙马王堆西汉墓葬发掘50年。作为学术界的大事件,时隔十年后,《长沙马王堆汉墓简帛集成》修订版于8月18日亮相,为继续多维度解码“两千多年前的微型图书馆”打开又一扇窗。

“我们对‘马王堆学’进行创造性的发展和创新性的转化,使其成为讲好中国故事和增强文化自信的利器,在传承弘扬中华优秀传统文化的进程中发挥更大的作用。”复旦大学出土文献与古文字研究中心主任刘钊这样对记者说。

◇ 从《集成》到十年后推出修订版 ◇

1972年,长达2年的长沙马王堆三座墓葬考古发掘工作启动,共出土文物3000多件(套),西汉长沙国丞相、轪侯利苍一家三口墓葬重见天日。素纱襌衣、T形帛画等都是国宝级的珍品,其中出土的大批帛书、帛画尤为罕见,是马王堆出土文物中的重中之重。

丝帛是在纸张普遍使用之前,与竹、木共享的文书、画及图、表等的书写载体。马王堆汉墓帛书共计13万字,帛书中还有一些竹简医书,为文献中的“书于竹帛”提供了实证,令世人对古代的书写方式和材质有了直观和深入的认知。

我国出土文献与古文字研究领域权威裘锡圭先生正是对马王堆汉墓帛书文献进行初次整理的学者之一。20世纪70年代,马王堆发掘完成后,裘锡圭就曾与唐兰、张政烺、朱德熙等老一辈学者一起,在北京沙滩红楼(文物出版社旧址)进行马王堆汉墓简帛文献的初次整理工作。

马王堆所出有字简帛文献总计达五十余种,包括《周易》经传、《老子》甲乙本、《战国纵横家书》《春秋事语》《天文气象杂占》《阴阳五行》《刑德》《五星占》《相马经》《养生方》《导引图》《房内记》《胎产书》《太一祝图》《地形图》《府宅图》《居葬图》《天下至道谈》《遣册》等。这些文献用篆书、隶书和界于篆隶之间的字体写成,内容涉及战国至西汉初期政治、经济、哲学、历史、天文、地理、医学、军事、体育、文学、艺术等众多领域。

在2014年前,埋藏于地下2000多年的马王堆汉墓简帛的全文从未完整地展现在世人眼前。2005年,70高龄的裘锡圭创建了复旦大学出土文献与古文字研究中心。正是以裘锡圭先生为代表的复旦大学出土文献与古文字研究中心老中青三代学人近6年的心血,通过《集成》的出版,了却了许多人的心愿,也成为学界的一件标志性事件。

由湖南省博物馆、复旦大学出土文献与古文字研究中心、中华书局合作编纂的《长沙马王堆汉墓简帛集成》《集成》共分七册,第一、二册为整理图版,第三至六册为释文注释,第七册为原始图版。

这是我国首部完整的马王堆帛书的释文和注释本,被誉为40年来帛书研究整理的“集大成者”。自2014年6月出版以来,得到了广大读者的关注和相当程度的认可。学术界根据《集成》公布的全部清晰图版,以《集成》的最新整理成果为基础,开始了新一轮的马王堆简帛研究工作。

一年后召开的《长沙马王堆汉墓简帛集成》修订国际研讨会”上,60多位国内外学者和专家参加会议,共发表了40余篇相关论文,并指出了《集成》存在的一些问题。2020年5月开始,对《集成》进行修订也成为编纂小组的新任务。

“截至当时,学界巳有500多篇/部论著问世,再加上初版在释文、注释、缀合、排版、调色等方面存在一些问题需要修订。2022年1月,湖南博物院提供了在系统清理院藏马王堆汉墓出土文物过程中新发现的帛书、帛画残片的照片,共230余片供修订组修订时使用。到了2023年10月初,修订组成员又陆续提交了根据审稿会意见进一步修改的稿件,即新版修订稿。”复旦大学出土文献与古文字研究中心刘钊说。

嗜书如命,用眼过度,已近90岁的裘锡圭先生患上了青光眼,近年来日趋严重目已近盲,但在助手的协助下,依然完成了超过9万字的学术文章。马王堆三号汉墓所出帛书中有《老子》全书的两种写本。便于称引,把字体较古的一种称为甲本,另一种称为乙本。就此,在《集成》和修订版中,裘锡圭都有重要见解。

◇ 重写若干篇目,新发现就在“灵感乍现时” ◇

而今,复旦团队更多的中青年继承衣钵,对马王堆帛书的整理工作一直在延续,并取得新的研究成果。这个夏天,《长沙马王堆汉墓简帛集成》修订版得以面市。此次《集成》的修订工作主要包括——

重写若干篇目,包括《丧服图》、《老子甲本》、《阴阳五行甲篇》、《去谷食气》、《养生方》、《太一将行图》(原名《太一祝图》)、遣册签牌等;公布湖南博物院新发现的帛书、帛画残片二百三十余片(包括帛上无字、无图者),附于第七册图版之末;调整《集成》一书整理图版中的帛片六十余处,新缀《集成》一书原始图版中未能缀合的残片(包括《集成》整理图版已收录的残片和漏收的残片)约二百三十片;对全书图版加以调色处理,以期更为清楚地展示简帛上的文字和图像。与此同时,除去前述重写的篇目之外,修订组共对《集成》进行了近千处修订。

出土时,马王堆帛书大部分是折叠放置于一个漆奁的格子内,因长时间挤压水浸,边角部分腐蚀粘连严重,出土后的帛书就像是一块“泥砖”。揭裱移动、自然断裂等原因,这些在地下沉睡了两千年的帛书,出土后往往变得“千疮百孔”,残断严重,有些小碎片比小指头还小。整理帛书的第一项工作,就是要把这些碎片拼缀在一起。

原始图版中已有拼缀,就原始图版中未能缀合的残片完成新的拼缀,亦是修订版的一大重点,这对释读、断句、进一步开展研究的重要性不言而喻。此次修订版中,几乎一半的新拼缀是由复旦大学出土文献与古文字研究中心博士毕业生郑健飞一人完成,堪称“最牛缀合王”。

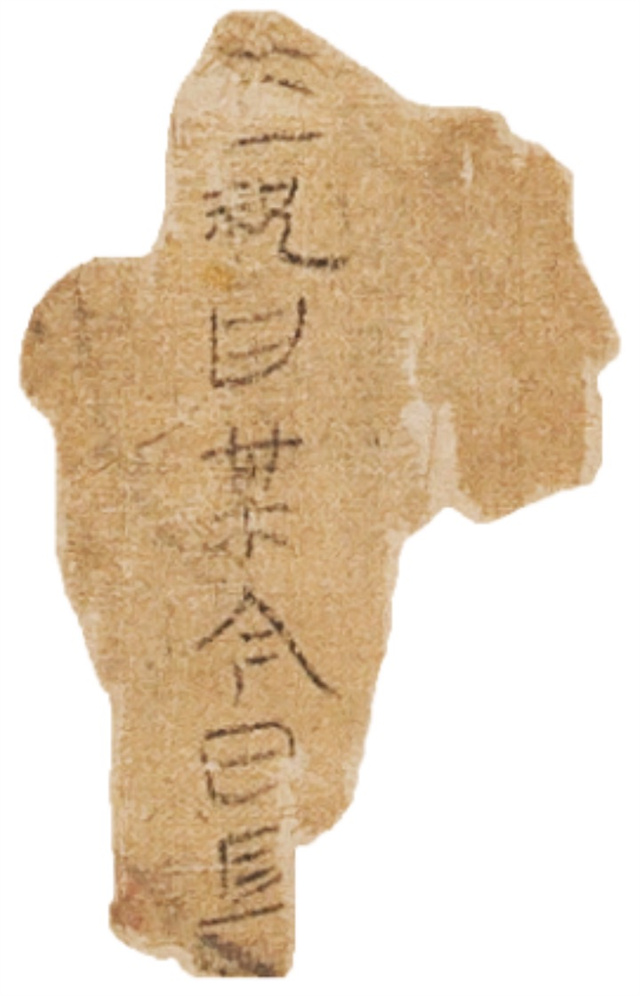

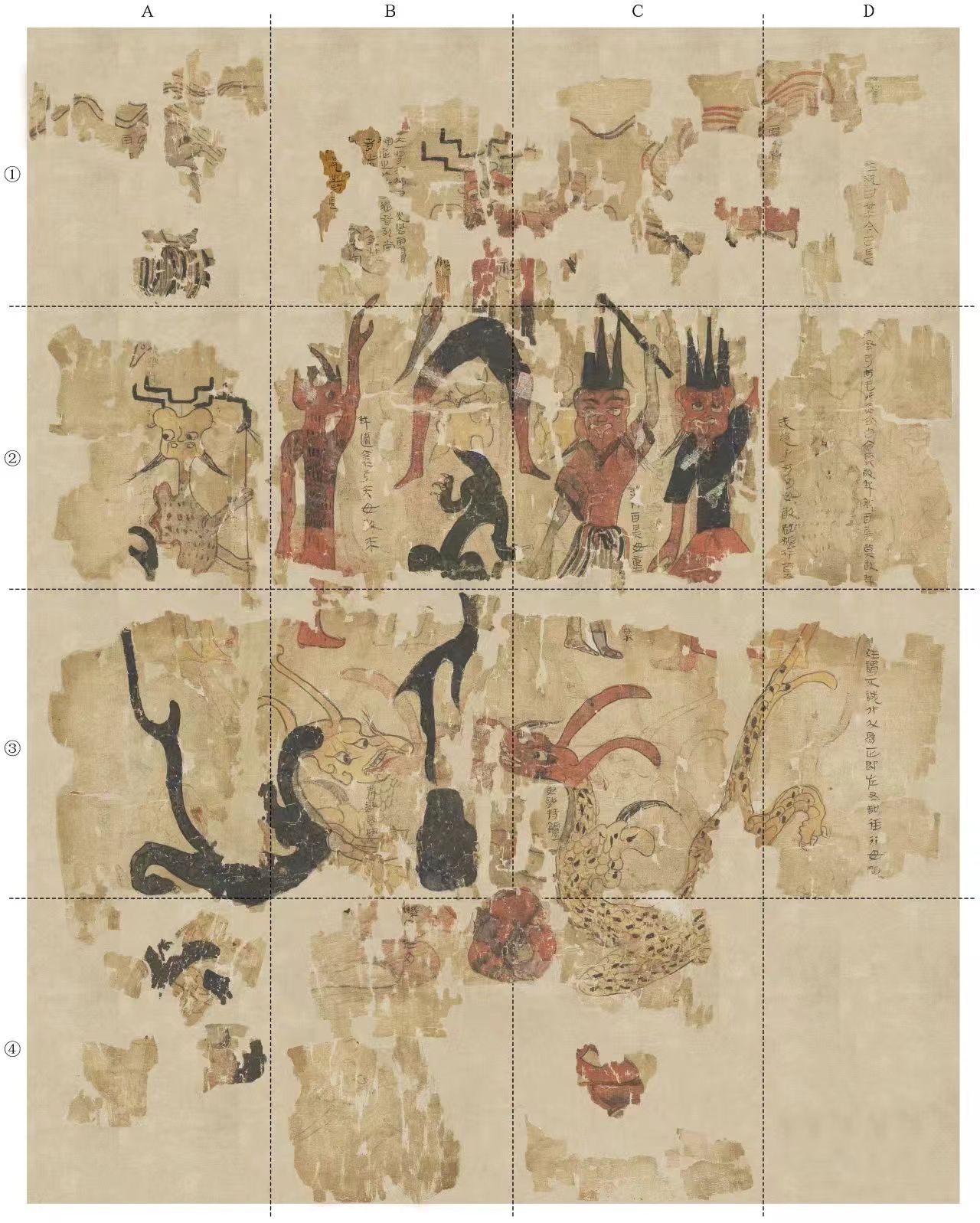

郑健飞分享了他在研究中的小故事。马王堆三号墓出土有一幅帛图,上面绘有七个神祇和三条龙的形象,其中六个神祇和两条龙的图像旁有题记,帛画最右侧也还有一行总题记。过去,学界或将这幅图称为《社神图》《神祇图》《辟兵图》《太一避兵图》《社神护魂图》《太一将行图》《太一出行图》《兵祷大一图》等,名称繁复无定。2014年6月出版的《集成》指出,写有“大一祝曰某今日且”八字的残片原本应该在帛画的右上方,也就是说“大一祝曰某今日且”成为了总题记的首句。因此,《集成》根据这个发现,取首句的前三个字,将这幅帛图重新命名为《太一祝图》。

中心此前的研究员广濑薰雄先生最早对此提出疑问,他指出写有“大一祝曰某今日且”八字的残片上下皆有残断,因此并无法确定“大一祝”是否为题记的开头。郑健飞本来就有同样的疑问,在读过广濑薰雄先生的文章后,这个问题更是时时萦绕在脑海中。直到某天,因为随手记录、搜集出土秦汉简帛材料中祝祷辞辞例的缘故,将这些材料全部罗列排比在一起。那时,可以非常直观地看出这些祝祷辞在动词“祝”之前通常会伴随有“禹步三”等字。

这时,郑健飞的脑海里立即浮现出秦汉文字中“大一”二字的字形写法,再考虑到有些时候由于帛片的皱缩、断裂、变形等原因易造成帛书文字尤其是残字的误释,几乎是在一瞬间,郑健飞有了一个十分大胆的猜想——“祝”字之前的所谓“大一”二字有没有可能就是“三”字的误释呢?带着这样强烈的预感,他迫不及待地找来这幅帛图的高清图版进行核对,一看到所谓“大一”这两个字在帛片上的真实形态时,他就知道,猜想和假设被证实了。因此,在此次修订版中予以了发表。

◇ 解码“微型图书馆”,新发现带来新学问 ◇

刘钊说,在帛画的拼缀复原方面,广濑薰雄和郑健飞做了很多工作。广濑薰雄除了正确复原了帛画的折叠方式外,还综合以往诸家拼缀方案的正确之处,对其中一副帛画的主神头部进行了目前最为合理的复原。他还将原拼缀在雨师题记下以“光风雨雷”开头的题记帛片,改缀在主神“太一”题记之下,使得“太一”题记增加了内容,这是非常重要的贡献。

在新的拼缀方案中,刘钊也把原“雷”字下曾误释为“公”的“日”字移动并改缀在主神的左肩之处外,广濑薰雄还把原祝祷词中残存有“神”字的帛片移动改缀在“雷”字下,与“雷”字组成“雷神”两字。

“马王堆汉墓是20世纪世界上最伟大的考古发现之一。马王堆出土的几千件文物为我们展现了一个丰富多彩的汉代社会生活的生动立体、令人惊艳的图景。马王堆汉墓出土的简帛更是犹如一座小型的图书馆,为我们打开认识汉代思想世界的一扇大门。裘先生说过,马王堆帛书的整理工作,没有止境。”刘钊对记者说。

马王堆三号墓出土的简牍帛书,除了四种讲养生和房中的简书外,三号墓的简帛书籍共有五十余种,囊括了“六艺”“诸子”“兵书”“术数”“方技”五类。如果把用赋体写成的《相马经》算作“诗赋”的话,按《汉书·艺文志》把当时的图书分为“六略”的分法,从大类上看就已经齐全了。用一座微型图书馆来形容,并无不恰。同时,这些书除了少部分有传本或近似内容流传下来外,大部分都不曾见过,因此具有极高的学术价值。

在修订版中,广濑薰雄负责《经法》、《五十二病方》、《导引图》的整理。“这三篇都是过去有人整理过的,我们的整理方法与原整理者相比,最大的不同点可能是我们充分利用倒印文、反印文、渗印文等各种印文。”他介绍,帛书大都以折叠状态被放置,因此有些字被印到相叠的页上去。把原来的字和印文一一核对,有时候原来的字被残缺,但印文还存在,据此可以释出已经残缺了的字。同时,还根据印文能够找出残片的位置。

“原整理者也不是没有利用各种印文,但由于当时的技术条件,印文的利用很有限。”新技术的加持也为研究创设了条件。广濑薰雄介绍,此次,根据研究考据,移动了《五十二病方》两个字的位置,但因此纠正两个病方的释文,其影响还是不小的。

有新发现,就会带来新学问。裘锡圭先生一直强调,在出土的帛书中,大部分书早已失传,有些书如 《周易》、《老子》,虽然有今本传世,但马王堆出土的是古本,内容与人们现在看到的版本有不少差异。通过对马王堆简帛的释读,可以校正今本的错误,使人们更准确了解我国古代的哲学家们的思想。

当下,复旦大学出土文献与古文字研究中心集中在马王堆学的研究主要集中在释字、疏通文本、揭示文本蕴含的历史文化、思想观念、学术价值上。同时,学术界还有更多学科正从不同角度进行研究,综合的提升,就是“马王堆学”的进步。

刘钊强调,从这个视角看,起码未来几十年内,“马王堆学”的研究是方兴未艾,越来越辉煌的。同时,我们要对“马王堆学”进行创造性的发展和创新性的转化,使其成为讲好中国故事和增强文化自信的利器,在传承弘扬中华优秀传统文化的进程中发挥更大作用。

青年报·青春上海记者 刘昕璐

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐