起病于青春期,且逐年攀升!青少年视力隐形杀手有治疗新招

青年报·青春上海记者 顾金华

圆锥角膜是一种进行性双侧角膜扩张疾病。它通常起病于青春期,发病率约1/2000,且逐年攀升。疾病特征为角膜基质进行性变薄、局部锥形凸起,导致近视、不规则散光和瘢痕等视觉障碍,存在致盲风险,现已成为角膜移植手术的主要原因之一,10%~20%的患者需要接受移植手术。

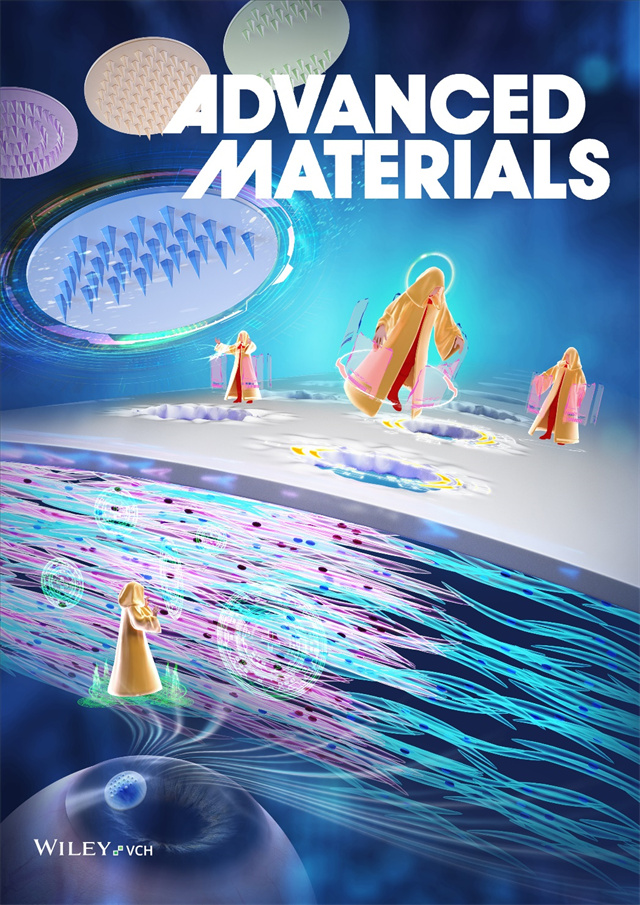

复旦大学附属眼耳鼻喉科医院黄锦海、周行涛团队在国际顶尖期刊《先进材料》发表最新重要科研成果。此项研究打破传统的“one-size-fits-all(一刀切)”的治疗模式,创新采用个性化微针技术,精确地将核黄素输送至角膜基质层,显著提升个性化角膜交联治疗的效应,标志着角膜交联治疗领域的又一重大突破。

角膜交联术已被国际医学界广泛认可,能有效遏制并延缓圆锥角膜的进展。该技术通过将核黄素渗透至角膜基质层,并借助光化学反应增强角膜胶原纤维间的结合力,从而加固角膜,防止其进一步变薄、变形及视力下降。

传统角膜交联术主要加固角膜中央约8~9毫米区域,尽管有效,却无法改善患者视功能。个性化角膜交联术治疗方案为这一领域带来新的希望,通过降低治疗区域内角膜曲率来改善视功能,同时保持交联效果。尽管如此,当前个性化角膜交联术治疗主要依赖角膜地形图进行复杂的光源设计与规划,技术复杂且成本高。

聚焦圆锥角膜治疗及角膜交联技术等核心临床挑战,黄锦海、周行涛团队在纳米材料临床应用的前沿领域持续深耕。从2022年起,团队取得了一系列成果,包括创新性地研发出一种高效的ZIF-8/RF木槿花状复合纳米材料滴眼液,其跨上皮角膜交联术效果可媲美经典去上皮角膜交联术方案;针对“原位乏氧”这一制约快速角膜交联效果的关键难题,该团队提出了非核黄素依赖的自供氧g-C3N4 QDs,极大提升了角膜交联尤其是快速角膜交联的效果,为圆锥角膜治疗提供了潜在的药物选择和靶点。

此次,团队首创个性化核黄素原位递送策略,通过根据角膜地形图精准设计与治疗区域形状相契合的微针阵列,实现核黄素的精准局部递送,为圆锥角膜个性化角膜交联术治疗探新路。杨梅、潘虹霰、陈婷婷、陈鑫、宁睿为本论文第一作者,陈中幸、周行涛、黄锦海为本论文通讯作者。

青年报·青春上海记者 顾金华

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐