我国科学家绘制二维“健康状况图谱”,在代谢健康评估方面取得开拓性进展

青年报·青春上海记者 刘晶晶

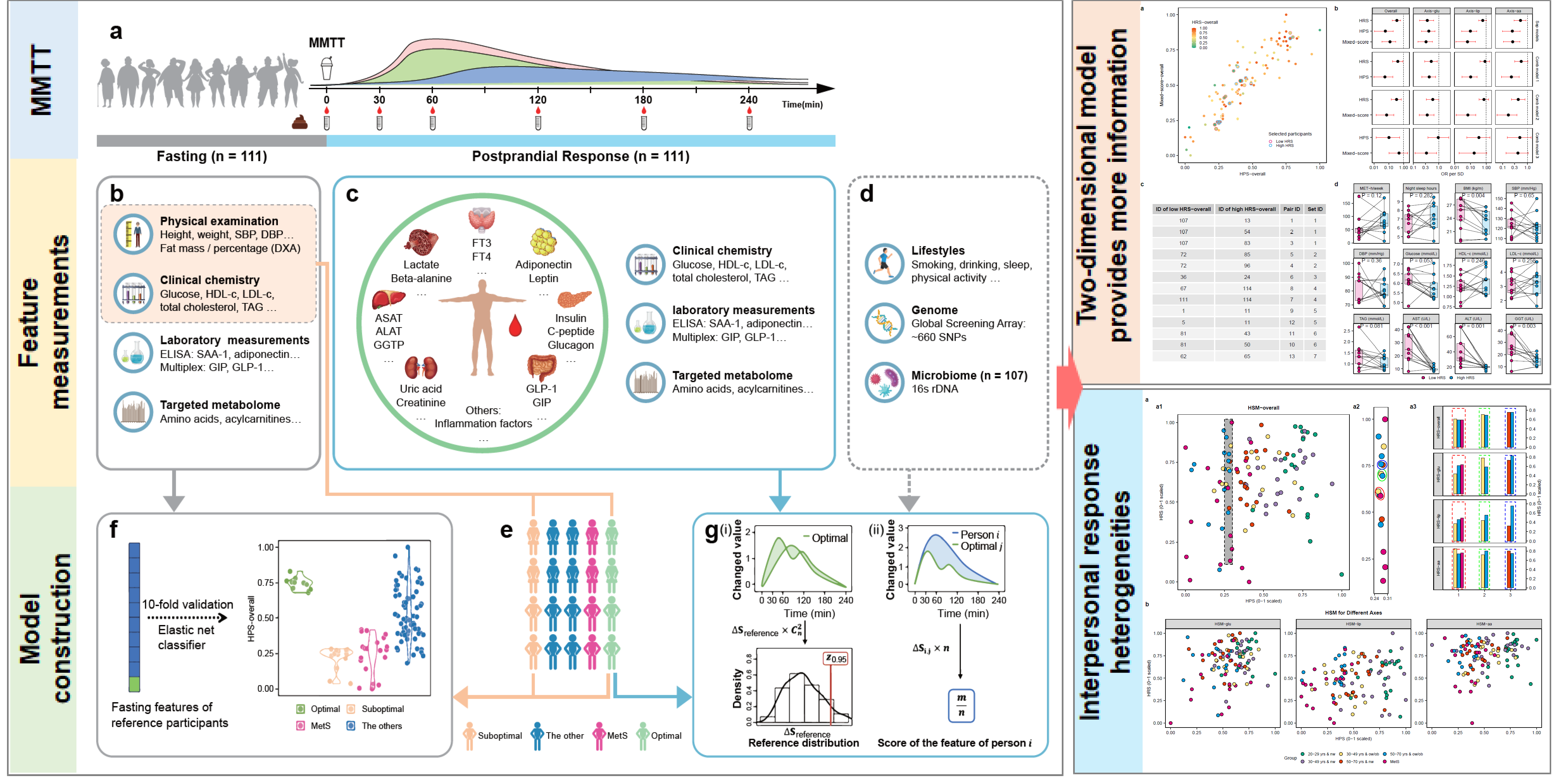

运用新算法建立全新的代谢健康评估体系,绘制了二维“健康状况图谱”。这一由我国科学家开展的“内稳态健康评价体系”研究成果,近日在国际权威科研期刊National Science Review上发表。这一研究开拓性地运用新理念和新算法对人体进行全面的代谢健康评估,为建立以“健康为中心”的评估体系提供了新的策略和手段,在全球率先对内稳态概念的多维度量化评价方面取得突破性进展。

研究由中国科学院上海营养与健康研究所林旭团队牵头,携手中国科学院分子细胞科学卓越创新中心陈洛南研究员、曾嵘研究员以及汤臣倍健营养健康研究院研究人员共同攻克。

据介绍,代谢和免疫相关的内稳态平衡是维持健康的关键特征。然而由于缺少相应标准和方法,如何定义健康仍然是一个世界性的难题。因此,亟需引入新的概念和方法建立以健康为核心的评估体系,从而改变基于疾病诊断定义“健康”的传统模式。

目前只能沿用临床疾病的诊断标准来定义“健康”,然而这种定义方式可能会错过疾病的最佳逆转和干预窗口。近年来有研究提出,健康的关键特征是机体在应对进食和应激等外界压力后,重获内稳态平衡的能力,即“稳态弹性”。而常规的健康评估主要基于空腹数据,忽略了人体餐后代谢应答和重获稳态的能力。已有研究表明,即便个体的血糖、甘油三酯等水平在空腹时处于正常范围,其餐后代谢异常仍会独立地增加心血管疾病的风险。

为验证上述概念,研究团队在111名20-70岁的正常体重、超重肥胖和代谢综合征的参与者中,开展了一项标准混合宏量营养素耐受试验(MMTT)。研究者分别整合了空腹和服用含有葡萄糖、蛋白质和脂肪的标准饮品后5个时间点的140余种血液靶向代谢组数据和临床器官功能标志物,运用新算法,建立了全新的二维代谢健康评估体系“健康状况图谱”(Health State Map, HSM)。

该评估体系包括基于空腹数据的“健康表型状态评分”(Health Phenotype Score,HPS)和基于餐后动态变化数据的“弹性稳态评分”(Homeostatic Resilience Score,HRS)。分析结果表明,相比于将空腹和餐后数据混合在一起的一维模型(Mixed-score),HSM能提供更丰富的代谢健康相关信息。

研究还发现,即使在内稳态弹性综合评分相近的个体中,HRS还能进一步区分不同个体在餐后糖、脂和氨基酸代谢应答方面的差异。此外,本研究还发现,体力活动水平、夜晚睡眠时长,以及特定的肠道菌群结构亦在不同程度上影响了个体的内稳态弹性。

由此可见,运用新思维和新策略建立的“以健康为中心”的HSM评估体系,比常规以空腹数据为主的评估方法能更为系统和精准地反映个体的代谢健康和营养适应能力。结合团队后续的营养干预研究,该评估框架有望为转变当前“以疾病为中心”的健康评估模式提供新的解决方案。

此项研究是中国科学院先导项目“多维大数据驱动的中国人群精准健康研究”的重要研究内容之一。该先导项目首席科学家、中国科学院分子细胞科学卓越创新中心研究员吴家睿表示,“健康状况图谱”(HSM)这一概念的提出和建立是整个先导项目的重要成果之一。HSM无疑为重新定义代谢健康,即回答从传统的“离疾病有多远”转变为“离健康有多远”,提供了一种全新的工具。研究团队所有的努力是为了最终建立一套以代谢健康为核心的全新评估体系,以促进人们的健康和在非常早期预防和逆转疾病。

欧洲科学院院士、牛津大学纽菲尔德人口健康系首任理查德·佩托流行病学讲席教授、“中国慢性病前瞻性研究”英方首席科学家陈铮鸣则认为,如果将来能经过外部数据的验证,该HSM将会是通过强调人们代谢适应性或弹性,重新定义代谢健康的标志性转折点。该工作不仅为将来干预中增进器官/组织功能障碍的早期发现,更为靶向的预防和治疗策略提供重要信息。

本项研究获得了中国科学院先导专项、汤臣倍健营养与健康研究基金、上海市市级科技重大专项等项目资助。

青年报·青春上海记者 刘晶晶

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐