中国式现代化奋进者|杨戌雷:治水惠民守初心 水滴石穿筑匠心

青年报·青春上海记者 范彦萍

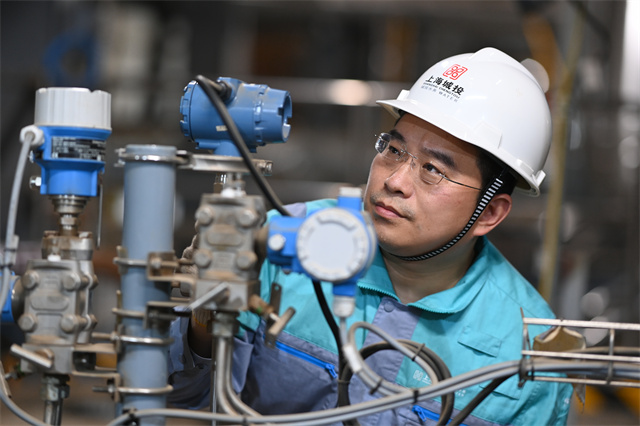

潜心专注水环境治理、资源化利用、韧性城市建设……党的二十大代表、上海城投污水处理有限公司白龙港污水处理厂污泥处理车间主任杨戌雷,被誉为守护一江碧水的“污泥处理大师”。

深耕一线20余年,这些年来,他先后被授予全国劳动模范、全国住房城乡建设系统劳动模范、上海工匠、上海市技术能手、2023年感动上海年度人物提名奖、大国工匠年度人物,先后获得13项国家专利、14个市级创新奖项,团体标准2项。

// 他是绿水青山的“守护者” //

杨戌雷从小生活在苏州河边。上海市委市政府依托水污染防治行动计划,坚持“清水为民,还岸于民”,昔日身边的“臭水浜”蜕变成清澈亮丽“生活秀带”的实景,强烈激发着他把“良好生态环境是最普惠的民生福祉”作为最坚定的信念,把成为“碧水守护人”作为自己坚定的信仰。

污水处理是城市水环境治理的最后一道防线,白龙港污水处理厂是亚洲最大污水处理厂,杨戌雷在这一守就是20多年。污水厂每年处理的污水相当于83个西湖年蓄水量,从中产生大量污泥,20世纪90年代,污泥处理以填埋方式为主,成为上海治水前进道路的掣肘,至21世纪初,上海作为特大型城市逐渐面临着“污泥围城”困境,“治水又治泥”成为上海水环境治理不得不面对的现实难题。

2011年,白龙港污泥处理工程建设成国内首例消化、干化、脱水全链条世界级“巨无霸”污泥处理中心。26岁那一年,他所负责的大型变电站规模仅次于浦东国际机场,29岁时他便担负起整个系统接管调试工作。

100多人的团队零基础零技术,面临一场国内水务行业史无前例的“大型战役”。国外专家完全不相信一个平均年龄仅26岁的团队,能够接管运行规模如此浩大的新建项目。国外专家的一句“Yang is a baby”深深刺痛了杨戌雷。

两年多,他以厂为家,几千根管道他几乎都亲手摸过、审视过、研究过,一幅幅复杂的工程系统早已印刻在他的脑子里,他以最短时间全面接管污泥三大系统。

“党的十八大以来,生态文明建设受到高度重视。作为水环境保护从业人员,我对于自己的职业感到非常自豪。”这是杨戌雷在成为党的二十大代表时说的话。多年来白龙港厂污泥焚烧系统稳定运行,杨戌雷领衔的污泥焚烧车间年处理量16万吨,占上海污泥处理量的三分之一,有效缓解上海水环境治理中污泥出路问题,保护了长江口生态环境以及地区的空气、水环境质量对维护公众健康,改善居住环境等起到相当重要的意义。

// 他是双碳行动的“践行者” //

白龙港污水厂作为世界污水处理量最大的污水处理厂,在国际大型污泥处理系统关键技术研究上,具备得天独厚的平台优势和研究基础。2023年,杨戌雷领衔研发大型污泥处理系统关键技术,有效提高污泥处理系统生产效率、规避了安全风险,年增产污泥处理量近1200吨干基,产生经济效益约3100万元,为国际大型污水厂污泥系统治理提供前沿技术支撑,为国家污染物减排和环境保护作出突出贡献。杨戌雷在市科委立题的低碳处理前沿技术研究中,对有机碳捕获、磷回收等技术方面进行集成处理,为未来污水厂低碳工艺实施路径提供借鉴。“未来污水处理厂”模型已于2023年第二届大国工匠创新交流大会上展示。

城市污水处理厂用电量始终在全市生产用电量中排名靠前,杨戌雷团队围绕减污、降碳、扩绿、增长,把坚持绿色发展作为战略路径,坚定不移地走好污水治理减污降碳绿色之路。杨戌雷首创国际性厌氧动态膜成套装备,有效克服原有工艺中难点堵点问题,使污泥中有机物降解率比国标提高56%,沼气中甲烷含量比同行业提高19%,自主发电量较传统工艺提高近6倍,在国际上尚属于首创。

不仅如此,他还通过万次尝试比对,在20种膜材料中,找到最符合工艺特性的膜组件,为行业发展提供了重要的参考指南。该项目荣获2023年上海市首届青年工程师创新创业大赛优胜奖,申请3项发明专利。

2020年伴随国家温室气体排放的深入推进,在公司开展温室气体排放研究的背景下,杨戌雷负责污水厂温室气体排放规律和特征的研究,收集了36个点位上千个基础数据,相继开展城镇污水厂温室气体排放核算标准、核算指南、评估体系的研究,参编《温室气体核算制度》,为确定本地化温室气体排放因子值奠定基础,填补国内污水处理领域碳监测评估的空白。杨戌雷和团队还联合多所大学、委办局开展城镇污水处理厂温室气体排放核算标准、核算指南、评估体系等标准制定和课题研究。

// 他是解决“卡脖子”问题的“探索者” //

近年来,国内的污水处理设备主要依赖进口,技术被国外垄断,存在着价格昂贵,维修成本高、周期长等痛点。杨戌雷坚持面向世界科技前沿、面向国家重大需求、面向人民生命健康,加快实现绿色发展道路高水平科技自立自强。杨戌雷通过探索国内首创的“全封闭式+顶部引流”的污泥技术新路径,改造了原有敞开式炉渣收集装置,彻底避免泄渣过程中粉尘外溢,以10万元经济效益替代了国外近800万元的改造方案。在全国范围内形成可复制、可推广的进口设备国产化的经典范式,在上海中心城区污水处理厂普及率100%,该项成果已申报国家专利。

他集聚力量开展“原创性”“引领性”科技攻关,鼓励自由探索。带领团队实施了一批具有战略性、全局性、前瞻性的科技攻关项目,攻克了一批依赖国外进口设施设备“卡脖子”问题,在建设世界一流企业中起到示范引领作用。

他针对进口薄层干化设备价格昂贵、技术垄断的问题,牵头完成国产化主机研发、系统设计与生产验证,形成国内首套市政污泥薄层干化设备,在城市污水厂实际运行过程中整体性能与国际品牌相近,但价格较国外进口低三成。杨戌雷团队研制的薄层干化设备在国内尚无可信赖的国产品牌产品,实现零突破,填补国内市场空白。

// 他是青年技工的“领航者” //

杨戌雷常说,自己能有今天的成长,离不开组织的培养,离不开老师傅们手把手的带教,他希望能将污泥处理的独门绝技传承下去。为了让更多“戌雷式”劳模工匠涌现出来,2023年,“戌雷学院”应运而生,带动一批批青年工匠不断成长成才。不少青年工匠都说,戌雷师傅是他们的标杆,要成为像他一样的大师、劳模工匠。

在减污降碳、无废工厂、安全韧性等6个方向12个领域的污水污泥前瞻性研究对每一位职工的技术水平提出了更高的要求,作为“戌雷学院”的首席讲师,杨戌雷以党代表、先进劳模的“双带头”身份,切实担负起党建创新、科技攻关、宣传展示、教育培养等多重重任。他以理论知识讲授、实际操作指导和参与项目研究的“三位一体”带教法及“培训中学、创新中学、实践中学、交流中学”的“四学”模式,指导职工理论学习和岗位操作;参编污泥运行相关技术规程以及《污泥处理工》国家职业资格教材,填补了国内污泥工种教材的空白。

他在技术上倾囊相授,先后培育了1名高级技师,14名技师、49名高级工等一大批紧缺技术骨干,多人次荣获上海工匠、市青年岗位能手等市局级荣誉。

杨戌雷创新工作室也先后被评为上海市劳模创新工作室、市技能大师工作室、市职工(技师)创新工作室。

青年报·青春上海记者 范彦萍

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐