青年发现|绝不放过每一个玩抽象的机会,这届年轻人为何如此迷它?

青年报·青春上海见习记者 林千惠

聊天抱怨说“寝室疑似发现老鼠”,收到回复“不要怕,学猫叫”,询问朋友“看不看‘偶像练习生’”,得到回复说“不像”。对话之间毫无逻辑,却惹人发笑,如此不按常理出牌却又十分好玩的话语,可以用来调侃自己,也可以用来幽默一把别人。而这就是年轻人们喜欢的“抽象”。

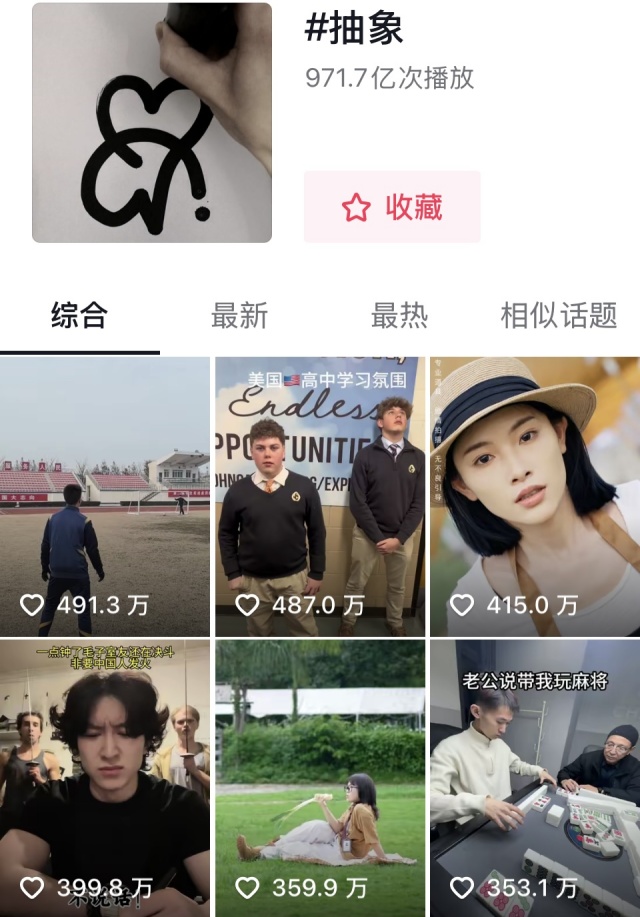

“玩抽象”“抽象文学”,近年来,抽象文化正风靡全网。它有多流行?在抖音,“抽象”标签已有高达928亿的播放量,而在小红书,“生活抽象时刻”有8.5亿的浏览量,笔记将近十万条,“抽象”也成为了其2024年度关键词。根据小红书官方公布,去年一整年“搞抽象”的评论数量超过1.6亿条。

一方面,许多年轻人乐意将“玩抽象”看成是自己的生活态度,通过“抽象文化”舒缓压力、社交破冰,甚至发挥自己的创造力掀起二创潮流,但另一方面,如何把握玩抽象的尺度和边界,仍有一些争论。

玩抽象是情感安慰,促进人际关系

最近,大二学生莫友仁有点爱玩抽象。期末周来临,复习强度大,休息时刻,她打开某平台,在网络上发《甄嬛传》剧情表情包,加标签“古希腊掌管抽象的神”,晒出和朋友的抽象对话,乐此不疲。“抽象文化是一种我宣泄压力的方式,别人对我玩抽象会开心,自己玩抽象更开心。”聊到为什么喜欢玩抽象,她说道。每每心情不好,想要宣泄的时候,她就开始对着朋友大小“抽”,抽着抽着,她的压力就缓解了,精神也恢复了。

“与其像解压,不如说是自我开解。”大三学生李鑫则解释道。她最喜欢的抽象表情包是一只笑着的小狗,图上写“烦恼如影随形,我也有一辈子的好朋友啦!”之前和好友吵架,考试也不太顺利,心情低落时,她总会把收藏夹里的这只小狗拿出来看看,或者当段子和室友聊,自嘲过后,郁闷少了许多。“生活难免会有低潮期,而‘玩抽象’以诙谐、自嘲的态度面对问题,让我在乐观中直面我的问题。”她说。

“玩适合的抽象,增进和朋友、不熟悉的人的关系。”18岁的芝琪是在上高中后开始爱上玩抽象的。大家比较陌生时,互相玩抽象开开玩笑,缓解紧张的氛围,从而“社交破冰”。“这是我们E人社交的一种技巧。”她开玩笑说。一次,她的朋友想帮她带巧克力,却因为天气原因怕巧克力化掉,左右为难,芝琪便用一句“心意到了就行,你帮我吃,哇塞!”来安慰她,“抽象”到了她自己,也令朋友放下心来。

玩抽象是文化共享,多方位快乐传染

如今,玩抽象是莫友仁和朋友重要的交流方式之一。“抽象人的朋友也是抽象的。”她比喻说,“当两个人都在跟对方玩抽象时,就像两个宗门的天之骄子在决战一样。”她称“玩抽象”是一门学问,她玩抽象,不仅是娱己,更为了娱人,让别人开心。“每次玩抽象,别人开心了,我也觉得很有成就感。”

娱己又娱人,研三学生马奥觉得,玩抽象正成为一种文化共享。他很喜欢收集各种抽象文案,遇到有趣的,他就会点个赞,存个档。和朋友聊天时,他就从其中选一些发出去,逗朋友开心。有时候,他还会把这些文案和朋友共享,大家一起玩抽象。“这是快乐传染。”他说。那些抽象文案从网络平台传到他,再从他传到朋友们,慢慢形成具有默契的文化圈。

目前,网络上的“玩抽象”不仅是讲抽象话、做抽象表情包,而是全方位、多维度,演变成了一种广泛的二创文化。比如在网络平台上,有网友利用拍照角度,拍下把游乐园的“高空飞椅”顶在头上做装饰的照片,打上“抽象”标签,评论区里一片笑声,也纷纷晒照,有人用屁股顶起广州塔,有人则头顶东方明珠,十分有创意。有博主趁着毕业季,将自己的毕业照做成了一系列抽象照片,比如毕业的“学术垃圾”和垃圾桶合影,收获了一千多条评论。还有人对准自家的宠物狗拍抽象照片,掀起了一阵仿拍热潮。

“玩抽象可以满足你的精神需求,充盈内心世界,这并不代表着不稳定的情感状态,恰恰相反,喜欢玩抽象的大多数是内心世界丰富、热爱生活、乐观向上的人。”芝琪说道。在内容比较欢快和轻松的帖子底下,许多网友会适当抽象一下,大家都会哈哈大笑,气氛十分欢快,这让她觉得很好。“从这个角度来说,抽象文化的盛行,我觉得是有好处的。”她说。

玩抽象也需要适度,玩笑冒犯一线隔

“我再也不玩抽象了,没有人能懂我的幽默”,尽管玩抽象是年轻人间的流行现象,不过,有许多玩抽象的人经常会遇到这种情况。他们玩起了抽象,对方却没听懂,还会认真地反问,李鑫就表示:“有次我朋友和我讲个事,说‘都乱成一锅粥’了,我想起网上的梗,接说‘那快趁热吃’,朋友没懂,问我什么意思,我只好解释,场面还挺尴尬的。”

不是所有人都爱玩抽象,也不是所有人都能理解抽象。“不要玩抽象”“抽象离开我的生活”……这样的帖子在网上比比皆是。网上一条两万赞的帖子,评论区里千条评论反映了对抽象的方案。网友不识烛发帖表示:“开玩笑造成别人的感情波动,一句玩抽象就可以解决了吗?”如果有些人不知道对方在玩抽象,认真回复,还会被对方嘲讽。

“抽象也是有尺度的,你可以调侃别人,但不能冒犯别人。”莫友仁给出了她自己的意见。她认为,玩抽象就像开玩笑,心中需要有自知的界限。自己玩抽象时,都会很注意人和场合,只有在她认为妥帖的情况下,她才会开玩笑,其他时候保持正经。芝琪也觉得,什么时候可以玩,什么时候不该玩,在开口和打字前应该做到心里有数,“不能以玩抽象的名义去用语言或者行为让其他人难受,美其名曰是‘玩抽象’,实则已经造成对他人的冒犯和伤害。”

同时,玩抽象总是复制、粘贴文案,也容易造成审美疲劳。最近一个月,马奥玩抽象的频率比之前减少了很多。“很多抽象逻辑一致,翻来覆去那么几句,挺套路化的。在网上看到许多人复制粘贴一大排,是很开心,但是很趋同化,缺乏自己的思考,也没有形成真正的交流。我觉得玩还是有个度,在快乐之后,也给自己留下思考的空间。”他反思说。

抽象是独特交流代码,谨记保持自身特色

在国家二级心理咨询师蔡海超看来,抽象文化的存在是合理的,它是当代年轻人独特的交流方式:“抽象文化虽然不是主流文化,但也是一种文化。”而通过具有独特交流代码的抽象文化,年轻人在交流间形成一种默契。在默契之下,交流过程中年轻人因这独特代码而产生的内心的雀悦和快乐,是无法用语言进行表达的。而这也是抽象文化的神奇之处。

她认为,通过玩抽象,年轻人可以缓解自己所遭遇的社会压力。“玩抽象是他们对压力的独特回应方式,也是自我表达的一种方式。”她说道。抽象文化的存在,反映了他们对于内心情感的探索,以及对外界表达的重新诠释。

当然,玩抽象毕竟类似于“玩梗”,某种程度上,也是使用相似度极高的网络流行语,和彼此交流。在这种情况下,年轻人的思维、表达方式和语言常常会撞到一起,可能造成人云亦云的情况,对此,她建议年轻人在娱乐之时,也要保持自己的特色,求同存异。

青年报·青春上海见习记者 林千惠

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐