古镇春韵|一棵青菜的新春旅程

青年报·青春上海实习生 孙思毓 记者 郭佳杰

年味是什么?它不像节气那般遵循着宇宙的恒定规律和大自然的固有变化,以一种外在的、客观的形式加之于人。年味是奇妙的,仿佛冬季大地上丝丝缕缕的寒意,悄无声息地一天天变得越发簇密、越发深浓。对于新场古镇附近的居民来说,捧起那碗南山寺用杂粮和“新场青”熬成的腊八粥时,便在朦朦胧胧的热气中看到了年。

这年味究竟是怎样不声不响缓缓蔓延又日日加深的呢?或许是从邻里乡亲交谈中越来越多出现的“过年”,或许是开始盘算如何购置新衣、装点房舍、筹办年货那刻起。而对于新场古镇居民来说,年味或许是从一棵棵经历霜打后,逐渐软糯的青菜开始……

一棵交了桃花运的菜

在新场古镇的巷陌间,人头攒动,大抵受到了要把年过好那股子高涨的生活热情的传染,来往的人群总带着些年货,或手上捧着,或手中拎着,或小推车拉着。这些年货,无论是吃的、玩的、看的、使的,全都火红碧绿鲜黄,亮亮堂堂,生活好像一下子点满灯。其中,最常见的一种,是一袋袋碧绿的青菜。

人群中,家住康桥镇的付阿姨拎着两袋青菜,在新场古镇的街道上穿梭,那是她“心心念念”的“新场青”。一棵寻常的青菜缘何让人如此挂念?“这个季节,经过霜打之后,这种青菜的口感最是甜糯。”付阿姨解释道,“新年餐桌上,无论放多少大鱼大肉,总要有盆‘新场青’的,这菜吃着清爽,可以清清口,颜色也漂亮。”

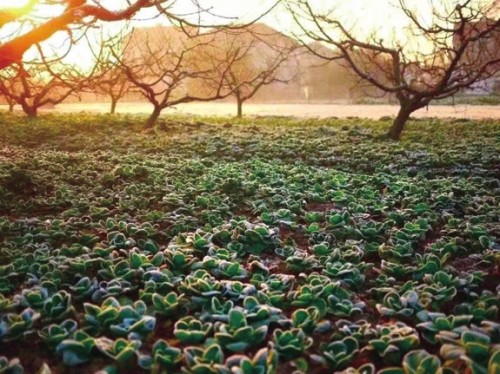

这种叫“新场青”的菜,俗称“矮脚青”。根据《新场镇志》记录,这种青菜植株矮且紧凑,具有较强的耐寒性,特别适宜秋冬季栽培。冬天桃树落叶了,每棵桃树下大概有4米见方的空地是闲置的,所以当地人就随手撒上种子,等着“矮脚青”长出来。闲暇之时,他们便前往地里采摘。采下的青菜,会有菜贩子前来收购,量少的则由他们自行拿到街上售卖。

王峰觉得,桃树下种出来的这些青菜,是极具当地文化特色的农作物。2019年,在广告圈摸爬滚打多年后,热爱艺术创作的文艺青年王峰辞职了。他从市区搬到田间地头,在新南村安了家,从此与“新场青”结缘。在合作社的桃园内,“新场青”簇拥而生,经霜打后,口感更为细腻鲜美。它不仅是周围居民餐桌上的常客,更是古镇冬日里的一抹生机。

这份触动加之广告人的敏锐,让准备尝试农创的王峰打起了这些青菜的“主意”。了解“新场青”的历史后,王峰为“新场青”写了自传,结合新场的桃源特色,便有了“一棵交了桃花运的菜”。有漫画功底的他在“新场青”专属礼盒上绘制了图案,并写上了“来自新场,桃树下生长”,发往各地买家。他还在洪西街开了一间“矮脚先生包子铺”,主打用当地青菜做的净素包子。

由于是冬季生长的作物,每日清晨“新场青”上还结着霜,这时候收菜会带着水汽回去,不利于储存。因此,74岁的唐阿婆每天下午才会去桃树下收菜,少的带回家自己吃,多的就装在塑料袋里,拎着去古镇卖。在新场古镇的街头巷尾,像唐阿婆这样的卖菜老人并不少见。他们手上带的作物也不多,往往只有几袋子,似乎只是顺手而为,消遣时间。菜价也极其便宜,一斤只要八毛到一元,满满的两袋青菜也只需要三元。“卖菜赚不了多少钱,但每天能和街坊邻居聊聊天,日子过得充实。”唐阿婆说。

对于唐阿婆这样居住在古镇周围的老年人来说,“新场青”不仅是餐桌上的食材来源,更是一种无声的陪伴。地里的青菜一天天长高,古镇一日日热闹起来,仿佛在告诉他们,生活总是这样充满盼头。唐阿婆说,“每天看着这些青菜,就觉得日子有盼头。它们不仅是菜,更是我们这些老人的朋友。”

从田间走上餐桌

当时光流过腊月这条河,一点点驶向年底,这些“新场青”也在一次次霜打中逐渐甜糯细腻起来。除了基本款的炒青菜、香菇菜心外,最常见的菜泡饭、菜馒头、菜饭都把这棵“新场青”当成了默认食材。

清晨,当第一缕阳光洒在新场古镇的青石板路上,李阿姨已经开始忙碌起来。“新场青”切碎,咸肉切块,洗米,杀鱼,腌鱼,再用棉线一条条串起。早上九点多,她已经完成了昂刺鱼菜饭的所有食材准备,等着上灶做饭。这家昂刺鱼菜饭店用的还是传统的土灶,烟火在上面刻下了时光的痕迹,不知究竟历经了多少个新春。

这份看似简单的菜饭也深藏门道,两小时的等待间,李阿姨要靠经验把握开盖的时间,均匀地翻炒菜饭,其间稍有不慎就会煳锅。中午11点,一份油润喷香的昂刺鱼菜饭准时出炉,米粒间的青菜碎依然碧绿。

“白鱼青菜桃花饭,不识忧愁过一生。”这家坐落在“新凤蜜露”水蜜桃产地——新场古镇的昂刺鱼菜饭店已经开了近十年,来自新场本地的稻米、青菜和鱼肉一起,构成了一份土生土长的菜饭。店里没有菜单,只卖昂刺鱼菜饭套餐,一份菜饭,一份锅巴,一块扎肉,一小碟酱菜和一碗汤,来客依然络绎不绝。让店长薛婷印象最深刻的是一位晚上11点启程从浙江杭州骑自行车来的伯伯。他是那天的第一个客人,“因为我们这边骑车的客人也蛮多的,当时也没有太在意,随口问了一句,没想到他是从杭州来的。他吃了一大碗饭,还有点意犹未尽,我说要不要给你添一点,那叔叔说‘够了够了,很好很好’,吃完便走了。”忆及此,店长薛婷既敬佩又欣慰这一份小小菜饭的莫大吸引力。除了这些远道而来的客人,还有不少常来的老顾客,有每周从市区赶来的年轻夫妻,有每次来总是堂食一份、外带一份的爷叔……

饭店后厨里,李阿姨正在为昂刺鱼菜饭备菜。青年报实习生 孙思毓 记者 郭佳杰 摄

一份菜饭,是远道而来的客人心中挂念的味道,也是街坊邻居的暖心一餐。饭店的邻居里有一位老奶奶,她的眼睛因为糖尿病的缘故看不太清。有的时候自己不做饭了,就上这里来吃一口。“我觉得老了以后就很不容易,尤其是生病的时候。前段时间她的手受伤了,一直没好,不能做饭,我说你就来这边吃一口吧。很长一段时间里,她每隔两三天便来我们这边吃一顿。”薛婷分享道,“因为她眼睛看不太见,我每次扶她进来,都让她先坐,然后再把饭端到她面前。担心她看不清,会跟她说哪里是饭,哪里是肉,哪里是汤。等她吃完,我再扶她出去。”

这里的每一份菜饭,不仅是味蕾的享受,更是心灵的慰藉。古镇的烟火气,街坊邻里的温情,仍在这座古韵悠然的小镇绵延。无论是手拎“新场青”的付阿姨,精心烹制菜饭的李阿姨,还是耐心照顾每一位顾客的薛婷,都将怀揣着对生活的热爱步入新的一年。

“新场青”已经成了当地美食用料的不二之选。图为店家制作菜包。

古镇游走

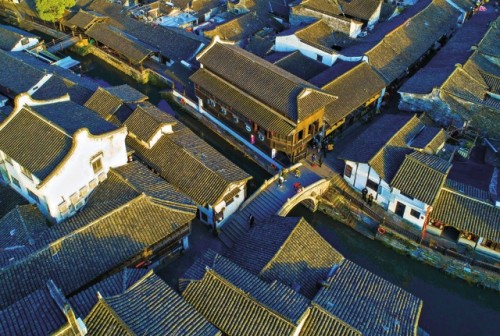

十三牌楼九环龙,小小新场赛苏州

一棵棵“新场青”在这片土地生长时,一定是从中汲取了这片古镇的某种气质,不然怎会拥有如此相似的精神。这座有着“十三牌楼九环龙,小小新场赛苏州”美称的古镇,位于上海浦东新区,是一个曾以盐繁荣的千年古镇,也是古时浦东平原上的第一大镇。后因盐场变迁以及战乱等变化,新场几经兴衰,如同“新场青”般历经霜打,变得越发细腻、质朴、亲切。古镇上雕刻精致的一座座石拱桥,傍水而筑的明清古宅院及高垒的石驳岸等皆是往昔见证。

新场古镇大致可以分为北、中、南三段,以“最小影响、最大尊重”的申遗原则,想方设法做细北部“烟火气”、做精中部“文艺范”、做实南部“高雅风”,以提升新场古镇整体功能与品质。这种“前店后居跨水为园”的格局,是整个新场古镇迥异于其他水乡古镇的特有形态。

北段商铺鳞次栉比,鸡汤豆花、海棠糕、腊肉、炒货……炊烟袅袅,香雾缭绕,烟火气十足,勾起舌尖上的记忆,编织出味觉上的年味。沿着主干道走走停停,在“第一楼”茶园可以俯瞰河景,打卡电影《色·戒》的取景地。出楼右转,即是洪福桥。洪福桥始建于明代,原为石拱桥,是古镇历史上重要的环龙桥之一。站在熙熙攘攘的桥上一眼望去,对面与之平行的传统民居建筑一览无遗,桥下两侧依稀可见的马鞍水桥则随着河流的远去消失在视野中。

而向南不过数百米就来到了新场古镇最美丽的地段——中段。庭院深深的老宅、浓荫掩映的市河、勾连宅院的私桥、风格各异的水园、原生态的田园果林……无不折射出古镇独特的韵味。白墙、黛瓦、雕花门窗,古镇老宅的风味油然而生,摇椅、慢橹、三两行人,生活气息渐浓。

著名古城保护专家阮仪三在20世纪80年代末曾到新场古镇踏察过这里,回去之后,老先生在《新场古镇》一书的序言中写道:“(我)真的被它的风貌所迷住了,特别是新场大街后市河那一段的布局形态……这就是当年乡镇上小康之家安适恬静的生活写照。我在后市河边徜徉,看着一座座小桥,一个个水埠,老民居斑驳的墙头上开着老式的木窗,一层两层,瓦屋顶、马头墙边是花园和菜圃,春去秋来,细柳拂水,花木争辉。”

如今这条河边也增添了一些新气息。在初次邂逅这条河时,高惠里和翁燕敏就被深深吸引了。于是,去年11月,一家古朴雅致的后市茶舍在这条河边悄然开业。开业仅3个月,就吸引了来自美国、马来西亚等国外游客前来体验茶文化。同样被这条河吸引的,还有已经退休的葛和建先生。小时候,他常被父母带着来到这座古镇,这条河给他留下了深刻的印象。机缘巧合下,他在这条河边开起了一家主打无火厨房的邦家小厨,既是觉得这种低碳的方式与古镇生活契合,又是为了不使用明火,更好地保护古镇的木质建筑。

在新场古镇南段,林立着的众多展馆一向是相当惹人注目的风景:中国锣鼓书艺术馆、历史文化陈列馆及在建的江南丝竹保护传承基地皆为大众熟知。这也是新场镇非遗保护工作的缩影。

新场,一座因盐而成、因盐而兴的“活着”的古镇,这里不仅有古韵盎然的拱桥、牌坊等江南景致,有原住民和游客友好共享的自然空间,也是一个非物质文化遗产的“聚宝盆”。锣鼓书、浦东派琵琶、江南丝竹、卖盐茶、灶花……它们是新场繁华的见证者,也是值得珍藏的文化记忆。

在新场,现有被列入各级非物质文化遗产名录的项目有10项,其中锣鼓书、浦东派琵琶2项为国家级非遗代表性项目。早在2011年、2014年,新场镇两度被当时的文化部命名为中国民间文化艺术之乡(锣鼓书)。在中国锣鼓书艺术馆里,叮叮当当的锣鼓声和谈敬德先生中气十足的声音萦绕耳畔,薛婷一边介绍锣鼓书,一边感慨这位如今已经82岁的老人近几年仍在继续创作。除了老一辈的坚守,每年还有新鲜血液的流入。附近的中小学生会来到这里开展锣鼓书学习,并参加文艺汇演。可惜的是始终坚守下去的人并不多,锣鼓书的传承仍然急需像谈敬德老先生那样的创作型人才。

青年报·青春上海实习生 孙思毓 记者 郭佳杰

策划:郭佳杰

编辑:郭佳杰 张红叶

来源:青年报

- 相关推荐