触摸未来

青年报记者 丁文佳/文 新华社/图 李肇/制图

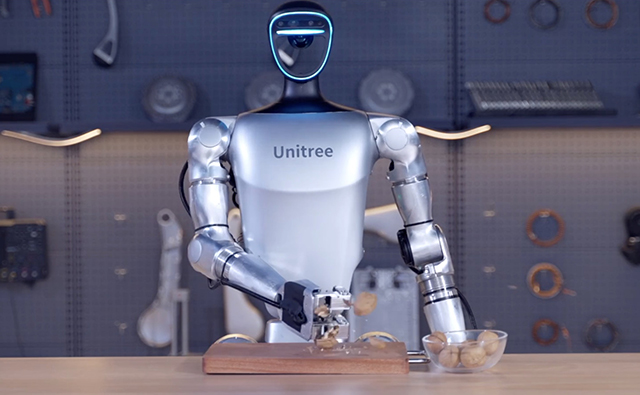

身着花棉袄的黑色人形机器人,在央视蛇年春晚的舞台上大放异彩,惊艳全场,又在央视元宵晚会上“返场”表演。它们迈着看似踉踉跄跄的步伐,被不少人调侃像耄耋老人,甚至有人建议给它们套条裤子。可当机械臂整齐划一地转动手绢时,人们才惊觉,这些机器人背后蕴藏着惊人的科技含量。当人形机器人毫无征兆地出现在生活中,多数人或许还没做好心理准备,不过,一种自豪感却油然而生。这是对科技强国最真切的体会。回首我国百年奋进历程,每一次科技的飞跃,都凝聚着人民无穷的智慧。能共享这些科技成果,我们何其有幸。

在工厂作业的机器人,人们早已熟悉,一些走入日常生活场景的陪伴型机器人也越来越流行。不过,它们都不具备人形,模样更符合大众对机械的一贯认知。而这次春晚亮相的人形机器人,却瞬间引爆话题。原因无他,它见证了人形机器人站在“风口”的重大突破。专业人士分析,人形机器人产业链高度复杂,如何攻克技术瓶颈,同时合理控制成本,是实现量产和大规模替代人工的关键所在。

曾几何时,人形机器人一直是科幻电影里的配角。这个基于想象的角色,为观众带来情感体验,引发人文思考,却也在无形中筑起一座“象牙塔”。当人们看到体型、外表与人类几乎相同的人形机器人时,总会下意识提醒自己,这不过是影视作品里的虚构。这种想象由来已久,早在1927年德国电影《大都会》中,就塑造了人形机器人玛丽娅,此后它成为很多机器人形象的蓝本,其中最著名的,当属《星球大战》里的人形机器人C-3PO。

这些曾经只存在于科幻作家笔下的构想,如今正在一步步变为现实。与之紧密相关的人工智能,已在生活的各个领域深深扎根。所以,我们完全有理由相信,随着技术不断攻坚突破,未来人形机器人在日常生活中的应用潜力巨大,或许真能紧紧跟上作家天马行空的想象力,为我们的生活带来更多惊喜与改变。

青年报记者 丁文佳/文 新华社/图 李肇/制图

来源:青年报

- 相关推荐